2025.02.04

Vol.20

花粉シーズン到来。

花粉症のメカニズムと治療薬

例年早いところで2月頃から飛散し始めるスギやヒノキなどの花粉。春が近づくにつれてくしゃみや目のかゆみなど、つらい症状に悩まされている人も多いのではないでしょうか。2025年は特に花粉の飛散時期が早く、多くの地域で花粉総飛散量が増加することが予測されています。今回は花粉症がなぜ起こるのか、そのメカニズムを踏まえながら、花粉症治療薬の種類と作用、ドラッグストアなどでも気軽に購入できるOTC医薬品の使用の注意点などを解説します。

花粉症はなぜ起こるのか

花粉症とは、植物の花粉(スギ、ヒノキ、カモガヤ等)が体内に入ってきたとき、体が「異物=体に害を及ぼす物質」と認識して、これらを体内から追い出そうとする防御反応の一種です。

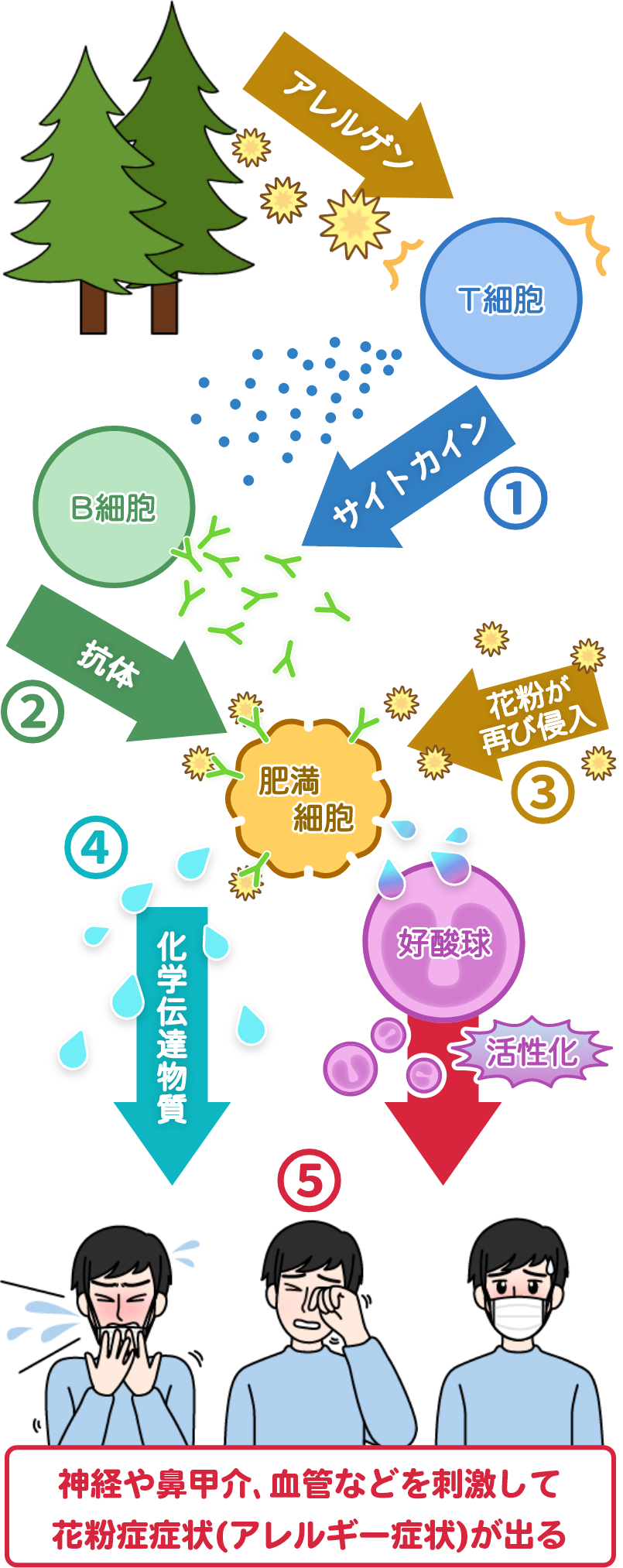

この防御反応によって生じる鼻水、目のかゆみ、くしゃみ等を「アレルギー症状(花粉症症状)」と呼び、花粉などの異物を「アレルゲン」と呼びます。花粉症が起こるメカニズムとして大まかに以下のようなことが分かっています。

- 1T細胞が花粉をアレルゲンと認識して「サイトカイン」というたんぱく質を出す。

- 2T細胞のサイトカインに反応したB細胞がこの花粉のみと結合する「抗体」を産生。抗体が肥満細胞の表面に付着して花粉が再び体内に入ってくるのを待ち構える。

- 3花粉が再び体内に入ってくると、肥満細胞上の抗体と結合する。

- 4肥満細胞から、細胞同士の情報伝達に用いられる「化学伝達物質」が数種類放出される。(ヒスタミン・ロイコトリエン・トロンボキサンなど)

- 5化学伝達物質が眼や鼻などに直接影響を与えたり、好酸球に働きかけたりすることによってアレルギー症状(花粉症症状)を引き起こす。

※薬剤説明のため省略している部分があります

※薬剤説明のため省略している部分があります

花粉症の治療薬はどんなものがある?

主な花粉症治療薬は以下のように分類することができます。

花粉症治療薬は病院での処方のほか、現在はOTC医薬品といってドラッグストアや薬局等でも購入することができます。もし、OTC医薬品を始めるなら、まずは抗ヒスタミン薬の中でも眠くなりにくいものを選択するとよいでしょう。ただし鼻だけ、眼だけといったように局所的な症状のみであれば点鼻薬や点眼薬だけでもコントロールできるかもしれません。薬剤師や医薬品登録販売者に相談してから購入することをお勧めします。なお、今回は、漢方薬については割愛しています。

作用するポイント5

化学伝達物質の働きを抑制する薬剤(抗ヒスタミン薬)

化学伝達物質の一つであるヒスタミンは花粉症の主体的な症状であるくしゃみ、鼻水、かゆみなどを惹き起こす物質です。

そして抗ヒスタミン薬はこのヒスタミンの働きを抑える薬剤です。代表的な副作用として眠気がありますが、近年は眠気が出にくい薬剤も複数発売されています。運転等をされる方は薬剤選択にご注意下さい。

作用するポイント5

化学伝達物質の働きを抑制する薬剤(抗ロイコトリエン薬)

化学伝達物質の一つであるロイコトリエンは主に鼻づまりを惹き起こす物質です。

そして抗ロイコトリエン薬はこのロイコトリエンの働きを抑える薬剤です。効き始めるまで数日~2週間程度かかるとされています。

副作用に胸焼けや腹痛、下痢があります。

作用するポイント5

化学伝達物質の働きを抑制する薬剤(抗トロンボキサン薬)

化学伝達物質の一つであるトロンボキサンは主に鼻づまりを惹き起こす物質です。

そして抗トロンボキサン薬はこのトロンボキサンの働きを抑える薬剤です。副作用に腹痛や頭痛・頭重があります。

作用するポイント4

化学伝達物質の放出を抑制する薬剤

肥満細胞から化学伝達物質が放出されるのを抑制することで抗アレルギー作用を示します。内服薬は十分な効果が現れるまでに2週間程度かかるとされているため、早めに服用を開始する必要があります。OTC医薬品としては点眼薬、点鼻薬があります。

作用するポイント1

サイトカインの放出を抑制する薬剤

T細胞のサイトカインが放出されるのを抑制することで抗体の産生を抑制したり、好酸球が集まって炎症を引き起こすのを抑制します。花粉が飛び始める前から服用を開始する必要があります。

作用するポイント2

抗体と肥満細胞の結合を抑制する薬剤

肥満細胞よりも先にB細胞が産生する抗体と結合することで、肥満細胞と抗体が結合するのを防ぎ、肥満細胞からの化学伝達物質の放出を抑える薬剤です。注射薬で、2週もしくは4週ごとに投与します。他の花粉症薬と比べると高価です。

作用するポイント1245

各臓器での炎症やアレルギー反応を抑制する薬剤

アレルギー反応に対する様々な細胞の活性を全般的に抑える薬剤です。ステロイド薬がこれに当たります。点鼻薬として用いるのが副作用も少なく一般的です。症状の程度によっては内服薬、注射薬、点眼薬の使用も検討されます。

作用するポイント5

鼻の血管を収縮させる薬剤

鼻の血管を収縮させて鼻の内側の腫れを改善することで鼻づまりを改善する薬剤です。速効性があり効果も大きいですが、1~2週間以上連用したり頻回に使用することで薬剤が効かなくなり、鼻づまりが更に悪化したりするので、使用する際は注意が必要です。代表的な成分には、ナファゾリン塩酸塩、塩酸テトラヒドロゾリン、オキシメタゾリン塩酸塩などが挙げられます。

作用するポイントアレルギー反応全体

アレルゲンを含有した薬剤

アレルゲンの花粉成分を薬剤にしたものです。体をアレルゲンに慣らし、アレルギー症状を和らげる治療(アレルギー免疫療法・減感作療法)に用います。治療は3~5年と長期になりますが、長期間の効果が期待出来ます。投与直後は強いアレルギー反応(アナフィラキシー)が起きる可能性もあり、治療には専門的知識が欠かせません。

花粉症治療薬の使用上の注意

① 服用時期

一般的に花粉症治療の内服薬はアレルゲンの花粉が飛散し始める2週間ほど前から使用を開始し、飛散している間は使用を継続することで症状を最大限コントロールすることができるとされています。スギ花粉は例年2月上旬頃より飛散し始めて、約3カ月程度続くとされているため、スギ花粉による花粉症の方であれば、薬剤を1月下旬から使用し始めて3~4カ月は継続するとよいでしょう。

② セルフメディケーション

現在はOTC医薬品も数多く市販されているため、症状や重症度によってはセルフメディケーション(医療機関に行かずに自分で手当てを行なうこと)も可能です。

ただし、薬剤そのものの効き方の違いだけでなく、使用回数、副作用、代謝、使用可能年齢、剤形の違いなど、さまざまなことを考慮する必要があるため購入する際は薬剤師や医薬品登録販売者に相談してから購入するとよいでしょう。セルフメディケーション税制の対象薬剤も多数あります。控除を受けるのであれば購入した際のレシートが必要となりますので、捨てずに取っておきましょう。

なお、使用開始後も症状が改善しない場合は、医療機関への早めの受診をお勧めします。

③ 飲み合わせ

抗ヒスタミン薬は、花粉症以外にもさまざまな治療で用いられるため、新たに服用を開始する際は現在服用している薬剤と成分が重複していないか注意する必要があります。重複していると過量投与となり、副作用である眠気や口の渇きが強く出るなどの健康被害が発生する恐れがあります。服用中の薬剤がある方は、必ず医師・薬剤師に相談してから服用を開始するようにしてください。特に、OTC医薬品は1錠(1回分)に複数の薬剤が含まれる配合剤となっていることが多いため注意が必要です。問題となるのは主に内服薬との重複であり、点鼻薬や点眼薬とであれば問題はないとされています。

参考資料

日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会「アレルギー性鼻炎ガイド2021年版」

厚生労働省「的確な花粉症の治療のために(第2版)」

薬局 75(4): 604-605, 2024「ヒスタミン 」

国税庁ホームページ「セルフメディケーション税制とは」

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス