2022.12.08

Vol.07

退院するときに薬の取り扱いで注意すべき4項目とは?

入院していた患者さんが退院するとき、服用する薬の種類や量が変わることが多いです。入院中は薬の取り扱いについてある程度病院で管理しているため、患者さんが気にする場面はそれほど多くはありません。しかし退院後は自分で薬の管理を行なう必要があります。その際に気をつけるポイントを紹介します。

~目次~

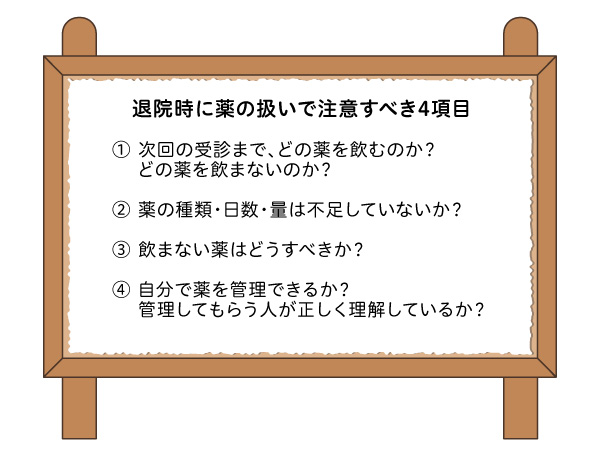

退院後に正しく薬を管理・服用するために4つの項目を押さえよう

ある退院時のことです。患者さんが「家族が迎えに来ていて急いでいるので、薬の説明は簡単にお願いします」といわれていました。しかし、薬剤師の立場からすると、退院後の薬の管理や服用方法などについて患者さんが正しく理解されているだろうかと心配になりました。というのも、退院すると薬の内容や量が入院していたときと変わることが多いため、取り扱いには注意が必要になるからです。

退院後に正しく薬を管理・服用するために、次の4つの項目を押さえてもらうことをお勧めします。

それぞれの項目について、以下で詳しく解説していきます。

項目① 次回の受診まで、どの薬を飲むのか? どの薬を飲まないのか?

入院前までに飲んでいた薬と退院時に病院からもらった薬がある場合、どの薬を飲んで、どの薬を飲まないのか、病院の薬剤師に相談して、きちんと説明を受けるようにしましょう。この理解が不十分だと、必要な薬を飲まなかったり、飲まなくてよい薬を服用したりする可能性があります。場合によっては、薬効が似ている薬を重ねて飲んでしまう、ポリファーマシーを引き起こす、などのリスクも考えられます。

また、口頭での説明だけでは自宅に帰ったときに忘れてしまうこともあるので、薬剤師から説明を聞く際には内容を記した文書をもらいながら、説明してもらうようにしましょう。

項目② 薬の種類・日数・量は不足していないか?

退院時に病院から処方する薬が次回の受診まで足りているか、種類や日数、量を病院の薬剤師と一緒に確認しましょう。

自宅に戻ってから、「○○の薬が足りない」と連絡が入る場合があります。こうした場合、薬の受け渡しのタイミングできちんと確認をしていないと、病院側に落ち度があって足りないのか、患者さんが受け取ってからどこかに置いてしまったのか、あるいは別の事情によるものなのか、原因が分からなくなってしまいます。

患者さんと薬剤師とで、薬の種類・日数・量を一緒に確認しておくことで、問題が生じることを防いだり、問題が生じたとしても早期に解決したりすることにつながります。

項目③ 飲まない薬はどうすべきか?

項目①とも関連しますが、入院前や入院時にもらった薬で、退院後に飲む必要がなくなったものは、処分することをお勧めします。

退院の際に飲まない薬が手元にあれば、遠慮なく病院の薬剤師に処分を依頼してください。服用しなくていい薬が手元にあることで、間違って服用してしまうリスクが常に生じることになります。

医療用の医薬品は常備薬ではありません。そのときの患者さんの症状に合わせて処方した薬ですので、「後日服用するかもしれないから」と保管しておくのは避けましょう。ましてや家族であっても誰か別の人に渡すなどは、もってのほかといえます。

項目④ 自分で薬を管理できるか? 管理してもらう人が正しく理解しているか?

退院時の薬の説明は、退院後実際に薬を管理する人が直接病院の薬剤師から説明を受けてもらうのが、一番安全でベストな方法です。

認知症などの理由から、患者さんが自分で薬の管理をできないときは、家族など別の人がその旨を薬剤師に伝え、代わりに薬の説明を聞くようにしてください。

そして、代わりに話を聞く人は、患者さんの薬に関することについては自分が理解できるまで、遠慮なく薬剤師に尋ねてください。

以上が退院するときに気をつけてもらいたい点です。

患者さんが入院する際や入院中、そして退院するときまで、病院の薬剤師はしっかりと患者さんの薬歴を管理しています。薬の服用や管理を正しく行なうために、退院する際は病院の薬剤師とその後の薬の取り扱いについて十分に話し合うようにしましょう。

※掲載している情報および解説者の所属・役職は、本ページ公開当時のものです。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス