- 済生会の理念

済生会の理念

済生会の理念済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立しました。100年以上にわたる活動をふまえ、日本最大の社会福祉法人として全職員約67,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

- 事業内容

事業内容

事業内容済生会は、404施設・435事業を運営し、67,000人が働く、日本最大の社会福祉法人です。全国の施設が連携し、ソーシャルインクルージョンの推進、最新の医療による地域貢献、医療と福祉のシームレスなサービス提供などに取り組んでいます。

- 施設と拠点

施設と拠点

施設と拠点40都道府県で、病院や診療所などの医療機関をはじめ、高齢者や障害者の支援、更生保護などにかかわる福祉施設を開設・運営。さらに巡回診療船「済生丸」が瀬戸内海の57島の診療活動に携わっています。

- 症状別病気解説

症状別病気解説

症状別病気解説主な症状やからだの部位・特徴、キーワード、病名から病気を調べることができます。症状ごとにその原因やメカニズム、関連する病気などを紹介し、それぞれの病気について早期発見のポイント、予防の基礎知識などを専門医が解説します。

- お知らせ

- 採用情報

採用情報

採用情報全国の済生会では初期臨床研修医・専攻医・常勤医師、看護師、専門職、事務職や看護学生を募集しています。医療・保健・福祉にかかわる幅広い領域において、地域に密着した現場で活躍できます。

- トピックス

トピックス

トピックス一般の方の心身の健康や暮らしの役に立つ情報を発信中。「症状別病気解説」をはじめとして、特集記事や家族で楽しめる動画など、さまざまなコンテンツを展開しています。

- 寄付のお願い

- English

-

2023.11.01 公開

認知症

dementia

解説:藤井 明弘 (滋賀県病院 診療部長 脳卒中センター長 脳神経内科)

認知症はこんな病気

認知症とは、一度正常に達した認知機能(記憶や判断を行なう脳機能)が、何らかの脳障害によって脳の神経細胞のはたらきが徐々に減退し、認知機能が低下して日常生活や社会生活に支障が出るようになった状態をいいます。

認知症はさまざまな原因で起こり、いくつかの病型がありますが、特に多いのは、アルツハイマー型認知症(50~55%)、レビー小体型認知症(15~20%)、脳血管性認知症(10~15%)の三つです。

認知症の症状

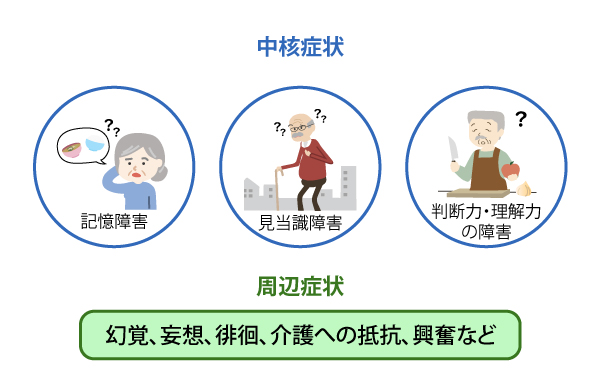

「中核症状」と「周辺症状」に大きく分けられます。

「中核症状」は、記憶障害や見当識障害、判断力・理解力の障害などが挙げられます。例えば、何度も同じことをいったり・聞いたりする、大切な物をなくす、今が何月か・どこにいるのか見当がつかなくなる、同時に二つのことができなくなり家事や料理の段取りが悪くなる、などです。

一方、「周辺症状」には、幻覚や妄想、徘徊、介護への抵抗、興奮などがあります。周辺症状は、本人の性格や周囲の環境・人間関係などさまざまな要因が作用して出現するといわれています。

中核症状はすべての認知症の患者さんにみられますが、周辺症状は患者さんによっては現れない人もいます。

認知症の検査・診断

問診と身体診察に加え、簡便に行なえる認知機能検査「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」や「ミニメンタルステート検査(MMSE)」を行ない、認知機能障害の程度(重症度)を確認します。

認知症には、原因となった病気(慢性硬膜血腫や甲状腺機能低下症、ビタミン障害など)を治療することで完治可能な病態もあります。それを見極めるために、採血や頭部画像検査(頭部CTや頭部MRI)は必須です。さらに脳血流SPECT(スペクト)検査や脳ドーパミントランスポーターシンチグラフィ検査など行なうこともあります。

これらを総合的に判断し、認知症かどうか、認知症ならどのタイプかを診断します。

認知症の治療法

記憶障害や見当識障害などの「中核症状」には、抗認知症薬による薬物療法が可能です。現在、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬(脳内のアセチルコリンという神経伝達物質を増やす薬)がアルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症に、NMDA受容体阻害薬(脳内の興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸をおさえる薬)がアルツハイマー型認知症に許可されています。

また、幻覚や妄想、徘徊、介護への抵抗、興奮など「周辺症状」には、抗うつ剤や抗精神薬、抗てんかん薬、漢方などの薬を使用します。

*2023年12月、アルツハイマー型認知症に対する新しい薬「レカネマブ」が厚生労働省で承認されました。アルツハイマー病理を持つ軽度認知機能障害の人やMMSE 22点以上の軽症アルツハイマー型認知症の人が対象となります。「レカネマブ」はアルツハイマー型認知症の原因にはたらきかける世界ではじめて薬で期待されています。治療適応についてなどかかりつけ医の先生にご相談ください。

物忘れについては、健康な人にも起こる【加齢による物忘れ】と【病的な物忘れ】を区別する必要があります。健康な人もよく経験する【加齢による物忘れ】は「うっかり」です。例えば、頼まれたことを忘れていても、指摘されたときに「あ、そうだ」と思い出せるのであれば、【加齢による物忘れ】である可能性が高いと思います。

このように【加齢による物忘れ】は、財布をどこに置いたか忘れてしまっても、「財布を置いたこと」は覚えており、自分が忘れているという事実に認識があります。体験の一部のみを忘れるのが【加齢による物忘れ】です。

一方、【病的な物忘れ】は、自分が体験したことを丸ごと忘れてしまうのが特徴です。例えば、友人と食事をする約束したこと自体を忘れてしまう、食事をしたこと自体を忘れ、食べた直後に食事を催促するなどです。このように【加齢による物忘れ】と【病的な物忘れ】を区別することは大事です。

【病的な物忘れ】が目立つ場合、認知症の早期発見のポイントとして、「公益社団法人認知症の人と家族の会」が作成した「家族がつくった認知症早期発見のめやす」を紹介します。具体的な症状が記載されており、分かりやすいです。いくつか当てはまることがあれば、一度脳神経内科を受診することをお勧めします。

| ▽「認知症早期発見のめやす」はこちら |

|---|

認知症を発症すると日常生活や健康面にさまざまな支障が生じます。そのため、予防が大切です。

認知症の予防において大切なことを3点挙げます。

(1) 生活習慣病の予防・治療

認知症は生活習慣病と深い関係にあり、生活習慣を改善することで発症を抑制する効果があることが分かっています。

生活習慣病とは、具体的には高血圧、脂質異常症、肥満、糖尿病などがあり、これらが認知症発症の重要な促進因子となっています。生活習慣病は脳梗塞など脳卒中の危険因子として知られる病気です。これらをしっかり管理することにより認知症の中でも脳血管性認知症の発症予防になります。

また、認知症の中で一番多いアルツハイマー型認知症の発症にもこれら生活習慣病は関与しているといわれています。生活習慣病がある人はこれらの病気の状態を適切にコントロールすることをお勧めします。

(2) 適度の運動と健康的なバランスの取れた食生活

長期・定期的な運動が、認知症の発症予防や進行抑制につながると多くの研究で報告されています。

運動は、ウォーキングやジョギングに代表される有酸素運動が推奨されています。有酸素運動によって、脳血流の増大や血管新生のほか、脳神経を成長させる脳由来神経栄養因子(BDNF)が記憶をつかさどる海馬から多く分泌され、記憶力の向上に関与するなどといわれています。ウォーキングやジョギング、ハイキング、水泳などの有酸素運動を週3回以上行ない、1週間の合計運動時間として150分以上を目標とすることが推奨されています。

食生活においても、バランスの良い食事摂取は健康な生活を送る上で必須です。認知症を予防するために、バランスの良い食事をする、摂取カロリーを控える、塩分を控える、間食・糖分を控える、といった食生活を心がけましょう。食事の内容については、魚はEPAやDHAといわれる不飽和脂肪酸が豊富に含まれており、認知症予防につながることが知られています。また、野菜・果物もビタミンCやビタミンEなどの抗酸化作用により認知症予防に有効といわれています。

(3) 積極的に社会生活に参加する

外に出て、社会生活に参加することは認知症の予防につながる大事な取り組みです。身なりを整え、忘れ物がないように準備をし、集合時間に間に合うように段取りするなど、脳にさまざまな刺激を与えてくれます。

俳句や短歌などの創作活動に参加する、地域サロンに参加する、ボランティア活動に参加する、囲碁や将棋といった趣味の集まりに参加するなど、ぜひ、自身に合った社会活動に積極的に参加してください。

解説:藤井 明弘

滋賀県病院

診療部長 脳卒中センター長 脳神経内科

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

髄膜腫(病名から探す | 2025.2.19)

髄膜腫(病名から探す | 2025.2.19) もし自分や大切な人が発症したら……? 若年性認知症の実態と向き合い方(病気解説特集 | 2024.8.30)

もし自分や大切な人が発症したら……? 若年性認知症の実態と向き合い方(病気解説特集 | 2024.8.30) 気づいたら親が「セルフ・ネグレクト」に? 「孤立死」や「ごみ屋敷」に至る前に対策を(病気解説特集 | 2023.9.26)

気づいたら親が「セルフ・ネグレクト」に? 「孤立死」や「ごみ屋敷」に至る前に対策を(病気解説特集 | 2023.9.26) レビー小体型認知症(病名から探す | 2021.5.6)

レビー小体型認知症(病名から探す | 2021.5.6) 血管性認知症(病名から探す | 2021.4.28)

血管性認知症(病名から探す | 2021.4.28) 家族が認知症になったらどう対応する? 「介護疲れ」を防ぐために知っておきたいこと(病気解説特集 | 2021.3.31)

家族が認知症になったらどう対応する? 「介護疲れ」を防ぐために知っておきたいこと(病気解説特集 | 2021.3.31) 治せる認知症をご存知ですか?(病気解説特集 | 2018.5.31)

治せる認知症をご存知ですか?(病気解説特集 | 2018.5.31) アルツハイマー型認知症(病名から探す | 2018.2.21)

アルツハイマー型認知症(病名から探す | 2018.2.21)

お知らせ

お知らせ

済生会共同治験ネットワーク

済生会共同治験ネットワーク この人

この人 済生春秋

済生春秋 薬剤師が教える薬のキホン

薬剤師が教える薬のキホン いまいみさの魔法のおりがみ

いまいみさの魔法のおりがみ

済生会保健・医療・福祉総合研究所

済生会保健・医療・福祉総合研究所