飲み込みにくさ(嚥下障害)

飲み込みにくさ(嚥下障害)

この症状が現れる主な病気 19件

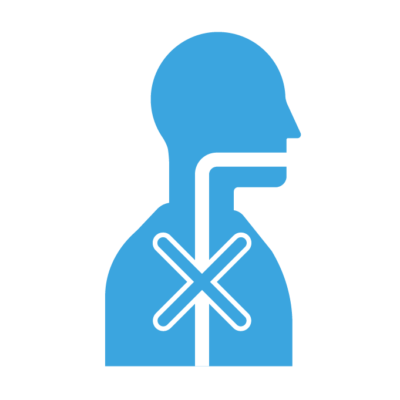

物を食べる(嚥下する)ときに、のどや胸につかえ感や不快感などがあって飲み込みにくいことを「嚥下障害」といいます。嚥下障害は、飲食物が口からのど、食道を通って胃に入るまでの過程のどこかに不具合が生じているために起こります。

嚥下の過程は3つの段階(相)に分けて捉えることができます。

- 第1相(口腔→咽頭):舌と口腔底の動きが重要

- 第2相(咽頭→食道の入口):嚥下に関わる筋肉が連動して動き、口腔や鼻腔、気道を一時的に閉めて逆流や誤嚥を防ぐ

- 第3相(食道→胃の入口):食道の蠕動運動によって運ばれる

これら一連の流れは「嚥下反射」と呼ばれ、この反射は脳(延髄)が司っています。

嚥下障害が起きる原因としては、主に下記のようなことが考えられます。

咽頭炎(いわゆる「風邪」)によるものなら多くは1~2週間で改善しますが、長引いたり繰り返したりするようであれば、消化器科もしくは内科を受診してください。

どんな人に、どんなときに現れるか

飲み込みにくさ(嚥下障害)は、特に高齢者にとって大きな問題となります。加齢により嚥下する力が衰えると、飲食物の一部や口腔内の細菌などが気道の方に入り込み(誤嚥)、誤嚥性肺炎を引き起こす可能性があるからです。

誤嚥性肺炎は時として重症化し、生命に関わることにもなりえます。かといって、誤嚥を恐れて飲食が進まないと低栄養状態となり、食べるための筋肉も衰えるという悪循環にも陥ってしまいます。誤嚥しにくい食形態(とろみ食など)の工夫、言語聴覚士などによる嚥下訓練、歯科などによる口腔ケアで、口の中の衛生状態を保つことが大切です。

飲食物の通り道のどこかに炎症が起きている状態(咽頭炎、食道炎など)は、高齢者に限らず、全世代でみられます。炎症が引けば飲み込みにくさも改善していきますが、炎症が繰り返されるような場合などには、原因に応じた治療が必要になります。

なお、喫煙や飲酒をする人、ピロリ菌に感染している人の場合は、食道がんや胃がんのリスクが高まります。これらの人が、意図せず体重減少をきたした場合には、悪性腫瘍(がん)が原因になっていることがあるので、症状が長引く場合は医療機関で診てもらいましょう。

消化器科や内科でしっかり精査しても、これといった原因が見つからないこともあります。その場合は精神的なストレスによる咽喉頭異常感症(いわゆる「ストレス球」「ヒステリー球」)かもしれません。この場合はストレス解消が必要です。精神科や心療内科への受診、心理カウンセリングなどもそのお手伝いができます。

どんな病気が関係しているか

「飲み込みにくさ(嚥下障害)」の症状が現れる主な病気の中で、発症頻度の高いもの、特徴的なもの、注意が必要なものをとりあげました。病気についてさらに知りたい場合はリンク先をご参照ください。

|

症状とその特徴 |

説明 |

疑われる主な病気 |

|---|---|---|

|

・のどの痛みや違和感 |

ライノウイルス、コロナウイルス、RSウイルスなどの感染による |

ウイルス性咽頭炎(かぜ症候群) |

|

・嚥下障害 ・胸やけ(食後、横になったときに悪化する) |

胃酸がのどに逆流することで粘膜に炎症を起こし、痛みが起こる |

|

|

・発熱、せき、痰 ・嚥下障害(が背景にある) |

誤嚥した飲食物、細菌、胃液などが肺に入って肺炎が起こる。慢性的に起こるため、重症化するまでこれといった症状が出ないこともある |

|

|

・嚥下障害(つまり感) ・逆流、嘔吐(横になったとき) ・口臭 |

食道から胃にうまく食物が入らず、食道内にたまる |

|

|

・嚥下障害(つまり感、不快感) ・せき、かすれ声 ・胸や背中の痛み ・体重減少 |

食道の粘膜にできものがあり、食道の内腔が狭くなる。喫煙、飲酒が発症リスクとなる |

チェックポイント

(1)次のような症状の有無を確認する

- どのような飲み込みにくさがあるか(つかえ感など)

- どんなタイミングや状況で飲み込みにくさを感じるか

- 飲み込むとき以外にも症状があるか

- 風邪のような症状(発熱やせき、鼻水、痰など)はあるか

- そのほか、気になる症状はあるか(胸やけ、長引くせき、声のかすれ、胸や背中の痛み、体重減少など)

(2)次のような環境を確認する

- のどや食道の粘膜を刺激するような要因があったか

- 以前、脳血管の病気(脳卒中など)を起こしたことがあるか

- 現在、患っている病気はあるか

- たばこやアルコールなどの嗜好品の習慣

- 飲んでいる薬(特に消炎鎮痛剤)やサプリメントの種類

- ピロリ菌に感染しているか

- 口腔内の清潔を保っているか

- 精神的なストレスを感じているか

- 生活の変化(ライフイベント)や精神的ストレスなどがあったか

解説:泉 学

済生会宇都宮病院

内科系診療部長補佐・総合診療科 主任診療科長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス