肉など食物の塊が食道に詰まる病気に「ステーキハウス症候群」があります。よく噛まずに急いでのみ込んだ際などに起こりますが、何度も発症する場合は食道がんなども疑われます。ステーキハウス症候群について、大牟田病院院長で胃腸科部長の稲吉康治先生に聞きました。

ステーキハウス症候群とは?

●1963年にアメリカで報告

ステーキハウス症候群は、肉など食物の塊をほとんど噛まずに急いでのみ込んでしまい、食道に詰まった状態を指します。1963年にアメリカで最初に報告されたようです。ステーキをよく噛まずにのみ込んで食道に詰まった状態で、強い痛みを伴うことから、この名前が付いたと思われます。

●肉類や豆類、餅などに要注意

ステーキハウス症候群を引き起こす食物としては、ステーキやローストビーフといった牛肉などのあらゆる肉類、ピーナッツやクルミなどの豆類、餅なども可能性があります。

症状は、食後すぐの前胸部のつまり感や嚥下障害、嘔吐、胸痛です。心筋梗塞や肺梗塞などの重篤な病気との鑑別が必要になることがあります。

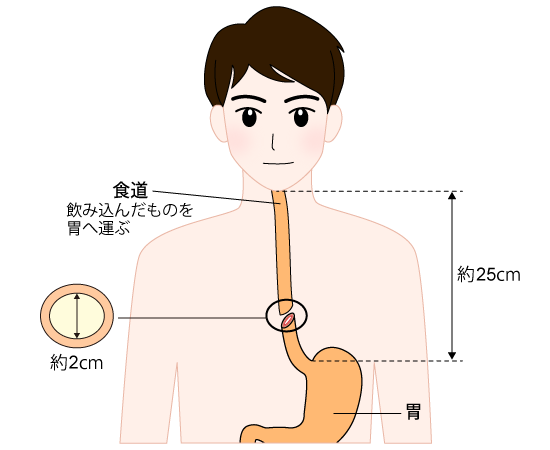

食道の役割とは?

食道は内径約2cm、長さ約25cmの筒状の管で、飲み込んだ食物や飲料・唾液を胃まで送り込む通り道です。食道の壁の筋肉は上から下へ収縮を繰り返し(蠕動運動)、これによって飲み込んだものを胃まで輸送します。このため、寝たままの姿勢で食べても食物は胃まできちんと送り届けられます。

食道の仕事はこの食物の運搬であり、食道に消化吸収のはたらきはありません。

ステーキハウス症候群に関連する病気

●ただの詰まりではない可能性も

ステーキハウス症候群は、大量の食物が食道に詰まった状態です。基本的には食物が胃内に落ちれば症状も急速に改善するのですが、症状が続いたり悪化したりする場合、その多くは食道に通過障害を起こすなんらかの基礎疾患があると考えられます。

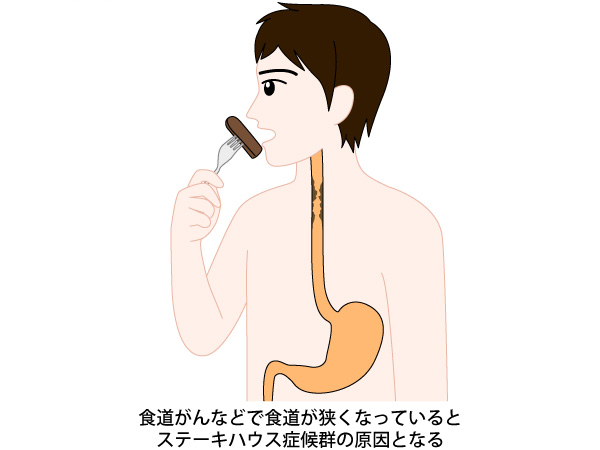

●食道がんなどによる食道狭窄が原因に

症例報告によると、ステーキハウス症候群の原因として、食道がんで物理的に食道が狭窄状態になっている場合や、肝硬変に合併する食道静脈瘤を内視鏡を使って治療した後に起こる食道狭窄のほか、潰瘍を伴う重い逆流性食道炎の治癒後に生じる食道狭窄の場合などが散見されます。

また、食道アカラシアや筋ジストロフィーなど食道の運動をつかさどる神経の障害でも発生します。そのほかにも外部から胸部を圧迫するような衣服や器具が原因となることもあるため、注意が必要です。

子どもがのどに物を詰まらせるのもステーキハウス症候群?

ステーキハウス症候群の診断基準というものはなく、食物が食道に詰まった状態を表します。子どもが食物や食物以外(髪ゴムや玩具など)をのどに詰まらせることも、ステーキハウス症候群とみなすことがあります。しかし、一般的には、食物以外を詰まらせてしまった場合は、誤嚥や食道異物と診断されます。

ステーキハウス症候群の対処法

●ポイントは食後すぐの胸の痛み

ステーキに限らず、固形の食物の塊を急いで食べたり、よく噛まずにのみ込んだりした後(直後〜15分くらい)、急な胸の痛みが出現した場合は、ステーキハウス症候群の可能性があります。

●水を飲んでもダメなら病院へ

食道に食物を詰まらせ、ステーキハウス症候群になってしまった場合は、水を飲んで食物の塊を流しましょう。水を飲んでも改善しない場合は、すぐに病院へ行くことをお勧めします。

病院での受診時は、医師に発症時の状況(食べたものなど)を詳しく説明すると、スムーズに治療へ進むことができます。

治療では、内視鏡(胃カメラ)で詰まった食物塊を胃内へ押し込みます。すると症状はすぐに軽快します。その際、食道がんなどの病気が見つかる可能性があるため、治療時によく検査してもらうことが大切です。

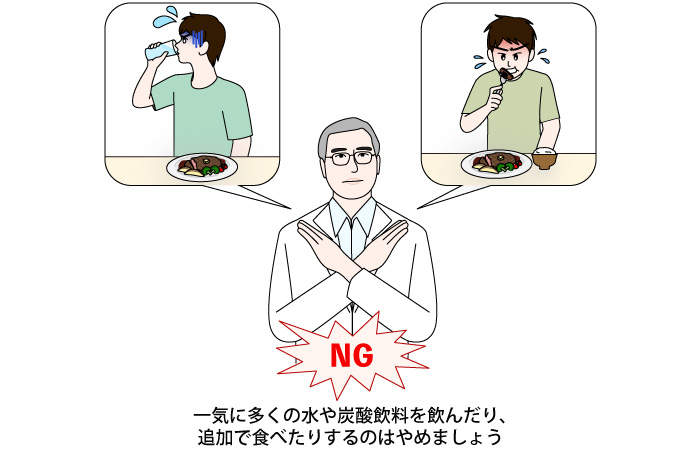

●一気に飲んだり食べ続けるのはNG

食物の塊を流そうとして、一気に多くの水を飲んではいけません。また、追加で食物を摂取することは詰まりをひどくするため避けましょう。

特に、大量にコーラなどの炭酸飲料を飲むと、詰まった食物の手前で炭酸によって食道が膨張し、嘔吐を誘発したり、最悪の場合は食道破裂を起こしかねません。そうなると緊急手術となり、生命の危機も引き起こしかねません。

ステーキハウス症候群を予防するためにも、症状を引き起こしやすい肉や豆類、餅などを食べる際は、よく噛んで味わって食べるようにしましょう。

参考文献

Norton RA, King GD. “STEAKHOUSE SYNDROME”: THE SYMPTOMATIC LOWERESOPHAGEAL RING. Lahey Clin Found Bull. 1963 ; 13 : 55-59.

中尾篤典:ステーキハウス症候群、レジデントノート Vol.19 No16, 2018年2月号

解説:稲吉 康治

大牟田病院

院長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス