日本では若年女性で「痩せ」体型の人が増えています。しかし痩せ過ぎてしまうと、本人の健康リスクを高めるだけでなく、妊娠して生まれてくる子の健康状態にも影響があるといわれています。「痩せ」がもたらす身体への危険性などについて、京都済生会病院産婦人科部長の清水美代先生に解説してもらいました。

若い女性に増えている「痩せ」体型

●そもそも「痩せ」や「痩せすぎ」とは?

そもそも「痩せ」とは、どのくらいの体重でしょうか? WHOや日本肥満学会の基準によると、肥満度を表す指数であるBMI 値が18.5未満を低体重(痩せ)としています。BMIが 16未満になると重度の痩せとされ、身体を維持するための栄養やエネルギーが足りず、皮下脂肪や筋肉が失われていきます。このように健康上の問題が起こり始めたら、「痩せすぎ」と考えてよいでしょう。

●若年女性の2割が「痩せ」体型

令和元年の国民健康・栄養調査報告では、「痩せ」とされるBMI 18.5未満の女性の割合は11.8%で、男性の4.4%に対して多くなっています。

BMI 18.5未満の女性の年代別内訳は、15~19歳で21.0%、20代で20.7%、30代で16.4%、40代で12.9%と、若いほど痩せている人が多くみられ、若年女性の2割が「痩せ」体型となります。

このように若年女性の「痩せ」体型の割合が多い一因として、メディアによる「女性の理想体型」や「痩せていること=プラスイメージ」といった情報が影響していると考えられています。

アジアの女性は「痩せ」体型が多い?

50の国や地域の成人女性を対象とした、BMI18.5未満の割合を調べた2016年のデータによると、アジアは欧米諸国に比べて「痩せ」体型の女性の割合が多い傾向にありました。日本の数値は9.3%で、バングラデシュ(22.8%)やインド(23.7%)ほど高くはありませんが、韓国(5.2%)や中国(6.1%)などと比べると高くなっています。

「痩せ」がもたらす健康リスク

●「痩せ」による身体への影響

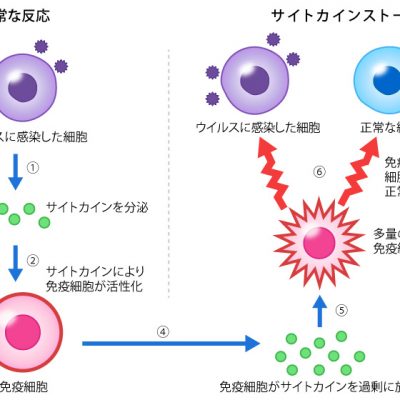

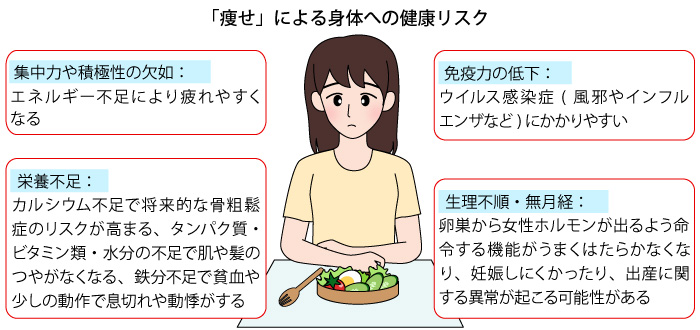

「痩せ」の状態が続くと集中力や積極性が欠如します。栄養不足により骨粗鬆症や貧血のリスクが高まります。また、免疫力が低下して風邪やインフルエンザにかかりやすくなります。さらには、女性ホルモンにも影響を及ぼし、生理不順や無月経となり妊娠しにくくなる可能性も高まります。

しかし、「痩せ」に対する健康への悪影響を知らない人も多く、これらの健康リスクが見逃されがちです。

●「痩せ」によって起こる無月経や無排卵

先述のとおり「痩せ」によって無月経のリスクが高まります。

体重減少や栄養障害などのストレスが脳の視床下部での神経伝達物質に変調を起こし、脳の下垂体と呼ばれる部位を刺激するホルモンの分泌が低下します。その結果、卵巣への刺激を行なう下垂体からのホルモン分泌の低下を招き、無月経や無排卵を起こします。無月経が持続すると骨量が減少し、骨折のリスクも高まります。

●低出生体重児の出生リスクが増加する

「痩せ」は胎児にも影響があります。「痩せ」体型の女性は切迫早産や早産、低出生体重児の出産のほか、胎児発育不全などのリスクが高いといわれています。

日本産科婦人科学会データベースの約10万人の妊婦を対象にした調査では、妊娠前体重が「BMI 18.5未満」の人の場合、「標準体重」や「肥満」の人に比べて、低出生体重児の出生リスクが増加していたことが報告されました。

また、出生前後の環境が体質形成に影響しているとするDOHaD(生活習慣病胎児発症起源説)によると、痩せ型女性の十分な栄養がない子宮内環境で育てられた胎児は「省エネルギー体質」となり、出生後に過剰な栄養を摂取することで、成人期に糖尿病や高血圧などの生活習慣病を発症するリスクが高まるといわれています。

「神経性やせ症」の患者さんが増加傾向

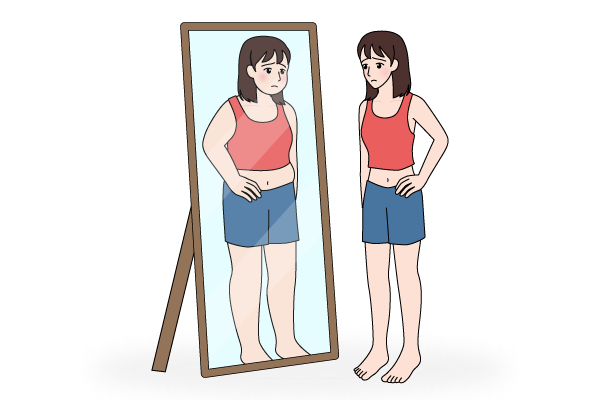

「痩せ」に関連する病気として近年、「神経性やせ症」が増加しています。神経性やせ症とは、痩せ願望による過剰な食事制限や運動行動、不食などに陥る病気で、摂食障害の一種です。度を超えた「痩せたい」という願望や身体イメージのゆがみ、精神的な問題を抱えている場合が多くあります。標準体型でも「まだまだ太っている」「もっと痩せなければ」という意識を持ってしまいます。患者さん自身の治療意欲が乏しいため、原因となる心理的問題を解決するには、家族や周囲の協力も重要です。自然に治ることは難しく、神経性やせ症患者さんの6~20%が栄養失調、不整脈、自殺などにより死亡するとされ、命にかかわる病気という認識を持つことが必要です。

以下のチェック項目をもとに、神経性やせ症が疑われる場合は精神科や内科など専門医の受診が勧められます。■ 神経性やせ症のチェック項目

- 標準体重から20%以上痩せている場合

- 食行動の異常(大食、隠れ食い、自己誘発嘔吐など)

- 体重や体型についての歪んだ認識(体重増加に対する極端な恐怖など)

- 発症年齢が30歳以下

- 無月経

- 痩せの原因と考えられる器質性疾患(臓器に炎症やがんなど、なんらかの異常が発生している病気)がない

※1~3は既往歴を含む。6項目すべてを満たさないものは経過観察とする

痩せすぎをどう防ぐ?

●極端な「痩せ」に陥らないために大切なこと

極端な「痩せ」に陥らずに適正体重を保つためには、バランスのよい食事・適度な運動・ストレスをため過ぎないことが、ポイントになります。

また、極端な「痩せ」に陥らないように周りの意見を聞き、自分を客観的に見ることも必要です。

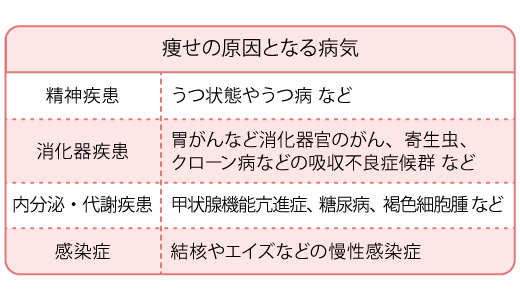

●痩せてしまう病気

健康的な食生活をしていても、標準体重の75%未満になり痩せ過ぎてしまう場合は、日常生活に支障が多く出てきます。精神疾患や消化器疾患、内分泌・代謝疾患、悪性腫瘍、感染症など、痩せる原因となる病気を調べ、必要であれば専門医を受診しましょう。

太りにくく健康的な食事とは?

朝食を抜かずに一日3食、主食・主菜・副菜を組み合わせたバランスのよい食事を取るよう心がけましょう。主食はご飯・パン・麺など炭水化物を多く含むもの。主菜はタンパク質の供給源である肉、魚、卵、大豆製品などを主材料とする料理。副菜はビタミンやミネラルの供給源である野菜など。肥満を防ぐには、脂質が多いバラ肉よりも脂質が少ないヒレ肉などの部位がお勧めです。乳製品にもタンパク質が多く含まれますが、脂肪も含まれますので取り過ぎないようにしましょう。

若年女性の食生活の特徴として、「脂質の比率が大きい」「野菜摂取量が少ない」「カルシウム摂取量が不足気味」が挙げられます。そのため、乳製品・緑黄色野菜・豆類・小魚などを摂取するとよいでしょう。また、月経を考えると鉄分の摂取も必要です。

具体的には厚生労働省の「食事バランスガイド」が参考になります。

●清水先生からのアドバイス「上手にストレス発散を」

自分の適正体重を知り、それに対して食事、運動の状態が正しいか考えることが大切です。痩せすぎないことは将来の妊娠・出産、その後の育児においても大事です。肥満を防ぐことの重要性は広く知られてきましたが、若い世代の女性には過剰な「痩せ」によるリスクについても知ってもらい、日々の生活の中で「痩せ」願望の原因となるストレスを上手に発散してもらいたいと思います。

解説:清水(きよみず) 美代

京都済生会病院

産婦人科 部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス