健康診断を「雇用先で決められているから」「毎年のことだから」と何気なく受けてそのまま、という人も多いのではないでしょうか。定期的に受けるべき理由や主な検査内容・目的、結果の活用方法などについて、松阪総合病院健診センター長の寺田尚弘先生に教えてもらいました。

健康診断、定期的に受けていますか?

●健診のメリットは早期発見・早期治療

定期健康診断を受けることの最大のメリットは、病気の早期発見・早期治療ができることです。

健診は自覚症状がないところから身体の状態を調べていきます。ただ、1回の健診ですべてが分かるわけではありません。健診はあくまで“広く・浅く”。精密検査が必要な部位を探していくことが目的です。

「健診を受けたから大丈夫」と思う方もいますが、受診した箇所以外でがんが発生することもあります。なので、健診は健康を保証するものではないということは肝に銘じておいてほしいです。

毎年受けていれば、例えば血液データの変化も分かります。糖尿病や脂質異常症などは早期発見が可能になります。

●オプション検査も検討を

定期健診には基本となる検査項目がありますが、そのほかに気になる身体の部分に関してはオプションで追加検査ができます。

当センターでは特に女性の健診を推進していて、女性限定の土曜健診「レディースデー」や年一度の日曜乳がん検診「マンモサンデー」を実施しています。中でも女性の9人に1人がかかるといわれている乳がんの検診に力を入れています。検診は女性の医師が担当していて安心して受診することができ、乳がん検診のオプションを選ばれる方は多いです。

健診の結果を有効活用しよう

●判定区分の意味を知ろう

結果が返ってきたら見ていただきたいのは、各検査項目の判定区分です。

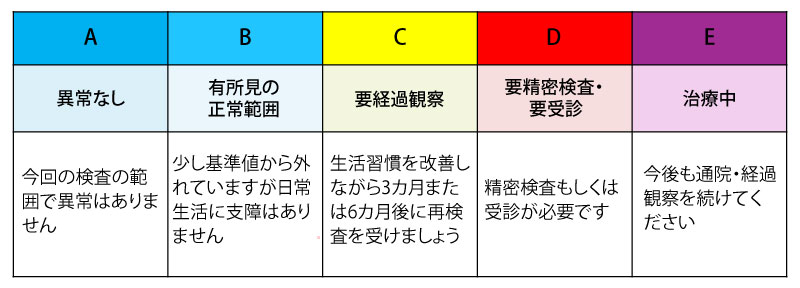

判定区分は医療機関によって異なりますが、当センターでは5段階に分かれています。「A」は異常なし、「B」は有所見の正常範囲、「C」が要経過観察、「D」が要精密検査または要受診、「E」が現在治療中です。

判定区分

「A」は異常なし、「E」の方は治療を継続してください。「B」は基準値から少し外れていますが、いますぐに何かしないといけないということはありません。

「C」は、検査項目ごとに考え方が異なります。腹部エコーや胃の検査では症状・違和感がなければ年1回の健診でフォローしてください。数値が出る検査では何よりも血糖や脂質・肝機能の数値が高い方はまずは食事の見直しや運動を行なうなど生活改善をして、おおむね6カ月を目安に再検査を受けてもらえると頑張った評価が出てくるのではないかと思います。

「D」は病気の可能性を疑うレベルでの異常がみられ、精密検査または受診が必要な状態です。

当センターでは「D」の方には「必ず受診(精密検査)をしてください」という案内を健診結果に付けます。健診結果には他病院で精密検査を受けたら結果を返してもらえるように返信用封筒も付けています。さらに健診から4カ月を目安にその返信封筒が戻ってきておらず、当院での受診もない方には再度精密検査をすすめるお知らせをしています。

精密検査は苦痛を伴う検査も多いことから当院での受診率はだいたい60%前後。最も受診率が高いのは乳がん検診の80%以上、逆に残念ながら便潜血検査は受診率が50~55%ぐらいとそれほど高くありません。乳がん検診や便潜血検査はがんの発症・進行に直結するので早期発見・早期治療のためにも早めの受診をおすすめしています。

判定区分は医療機関によって異なりますが、検査ごとの基準値は日本人間ドック・予防医療学会が定めていて、どの医療機関もそれに準じています。基準値が頻繁に変わることはありませんが、変更があったとしても厳しくなることがほとんどです。

主な検査項目と疑われる病気

| 検査項目 | 主な検査内容 | 正常値を外れた場合に 疑われる病気 |

|---|---|---|

| 身体計測 | ・身長、体重、腹囲など | ・メタボリック症候群など |

| 聴力 | ・低音域、高音域 | ・難聴 |

| 視力 | ・視力、眼圧、眼底検査 | ・緑内障、網膜色素変性、糖尿病網膜症など |

| 血圧 | ・血圧の測定など | ・高血圧症、低血圧症など |

| 血液検査 | ・肝機能、腎機能、脂質、貧血、血糖 | ・肝障害、腎障害、脂質異常症、貧血、糖尿病など |

| 尿検査 | ・尿蛋白、尿潜血、尿糖など | ・腎臓病、尿路結石、膀胱炎など |

| 胸部X線検査 | ・肺や心臓などの観察 | ・肺炎、肺結核、肺がん、肺気腫など |

| 心電図検査 | ・心臓の肥大の有無、不整脈を起こしやすいかなど | ・不整脈、狭心症、心筋梗塞など |

| 腹部超音波検査 | ・肝臓、胆のう、すい臓などの観察 | ・肝臓、胆のう、すい臓、腎臓、脾臓などの腫瘍など |

| 便潜血検査 | ・便に血液が混じっているか | ・大腸がん、大腸ポリープ、痔など |

| 胃検査 | ・食道、胃の観察 | ・胃がん、食道がん、胃潰瘍、胃炎など |

| 呼吸器検査 | ・呼吸機能 | ・間質性肺炎、肺線維症、COPD(慢性閉塞性肺疾患) |

※検査項目は受診する医療機関によって異なります

●こんな人はすぐに受診!

当センターでは、健診を受けて約2週間で結果をご本人に送りますが、3~4日でデータが出そろい始めます。そこで相当な異常値があった場合は、患者さんの同意を得て電話をして知らせています。

中でも便潜血検査が陽性の場合は早めの受診をすすめています。早期大腸がんの約50%、進行大腸がんであれば90%の方は便に血が混じっているというデータがあります。陽性だった場合は大腸カメラで診察をすれば、ポリープの段階で発見でき、大腸がん発症の抑制ができます。

初診で早急に対応が必要という方はそうそういません。毎年健診を受けて数値や判定の変化に着目することが重要です。

健康づくりを続けて病気を予防

●保健指導プログラムで健康促進

健診結果を普段の生活に生かしてもらうことは、健診センターの永遠の課題だといえます。

健診結果に対する不安や、「どのくらい運動をしたらいいのか」などの疑問がある方は、まずはかかりつけ医に相談してみるのがいいでしょう。

当センターには保健指導プログラムがあります。特定保健指導の対象の方以外でも保健師が保健指導を行なっています。そこで相談すればおおむね半年間、患者さんと電話やメールで連絡を取るなどして保健師が生活習慣改善の取り組みをサポート、最後に検査を受けるという流れです。

ただし、保健指導は長続きしない人が多く、10人受けたら3~4人が脱落してしまいます。これは本人に痛みや病気の自覚がないからだと考えます。大病を患ってはじめて健康の大切さを実感しますが、それでは遅い。健康を促進して病気を予防することも私たちの務めだと思っています。

●年に一度は病院で検査を

会社員の方は年に一度会社で健康診断を受けますが、フリーランスや自営業の個人事業主の方は自費での受診ということもありなかなか重い腰が上がらないということもあると思います。

年齢や市区町村によって異なりますが、無料や安価での住民健診やがん検診をしている自治体は多くあります。また、健診の助成金制度もありますので、ぜひそれらを活用して受診を考えてみてください。

繰り返しになりますが、定期的に検査を受けてほしいと思います。例えば自分の誕生月や記念日に設定して、年に一度は病院に足を運びましょう。

解説:寺田 尚弘

松阪総合病院

健診センター長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス