2013.02.01 公開

大腸がん

colorectal cancer

解説:小西 靖彦 (京都大学大学院医学研究科教授 元済生会神奈川県病院 院長補佐)

大腸がんはこんな病気

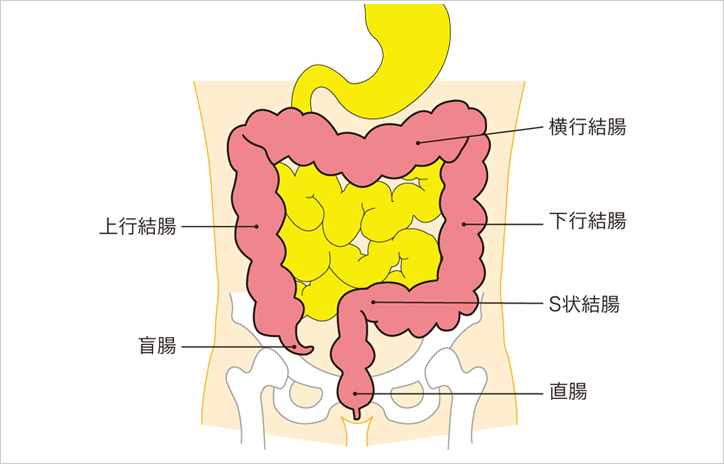

大腸各部の名称

大腸は、全長約2メートルの下部消化管の一つで、小腸から大腸になる部分から盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸と続きます。大腸粘膜のあるところならどこでもがんができますが、日本人ではS状結腸がんと直腸がんが多いのが特徴です。

また、大腸がんの罹患率は50歳代から増加し始め、男性の方が女性より多くなっています。

大腸がんが増えている原因として、まず高脂肪・高たんぱくの食事を多くとるようになったことがあげられます。

遺伝的に大腸がんにかかりやすい家系があることも分かってきています。

大腸がんは、良性の大腸ポリープが悪性になる場合と、いきなり悪性の腫瘍として、現れる場合があることが分かってきました。

また、大腸がんが他臓器のがんと違うのは、治癒率が約80%と高く、治りやすいがんといえます。

大腸がんの治療法

治療法には外科療法、抗がん剤による化学療法、放射線療法がありますが、大腸がんの治療は外科療法が基本で、早期がんの場合でも手術が必要になることがあります。

最近は、腹腔鏡手術を行なう病院が増えています。従来の開腹手術と比較して、創口が小さく患者への負担が軽いことが特徴ですが、特殊な技術が必要とされます。長所と短所の説明を十分に受けたうえで決めることが大切です。また、手術が困難な場合や、手術後の再発防止の補助的な治療として、化学療法(抗がん剤)や放射線療法が行なわれます。

早期発見のポイント

1 便に血が混ざる

2 便が細くなる

3 便秘

4 貧血

ほかの臓器のがんと同様に、今のところ大腸がんでも早期に自覚できる特有の症状はありません。

血便については、痔と勘違いして受診が遅れることもあるため注意が必要です。暗赤色の血液が便に混じったり、ときに黒い血塊が出ることがあります。肛門から離れた盲腸がんや上行結腸がんでは血便を自覚することは少なく、貧血症状が出てきて初めて気がつくこともあります。

がんが進行した状態で発見される場合は、がんによって腸閉塞症状が生じて嘔吐(おうと)したり、大腸がんの転移が肺や肝臓の腫瘤として先に発見されることもあります。

大腸がんかなと思ったら

大腸がんが疑われたら、すぐに病院で診察を受けます。病院では大腸内視鏡検査や注腸X線検査などで、がんができていないかどうか調べます。もしがんが見つかったらがんができている場所や進行の程度を調べます。

大腸がんを早期に発見するためには検診で見つけるのが確実な方法といってもよいでしょう。その糸口となるのが便中ヒトヘモグロビンを調べる検査、いわゆる便潜血検査です。便潜血検査は消化管の全領域での出血の有無を判定できる簡便な方法で、便に混ざったごく少量の血液を正確に検出できます。特に大腸の出血の判定に有用です。

がんはその病状の進み方から、大きく早期がん、進行がん、末期がんに分けられますが、比較的小さなときから目に見えない程度の出血を起こしていることがあります。この段階でがんを見つけることができれば早期治療につながります。大腸がんは、早期がんの状態で治療すればほぼ95%が治癒するといわれています。

予防の基礎知識

高脂肪・高たんぱくの食事をとりすぎないようにすること。特に加工肉(ベーコン、ハム、ソーセージなど)は注意が必要です。喫煙の習慣も関係があるかもしれないといわれています。またアルコールの摂取も適量にすることが大切です。

最近、効果が薄いという研究もありますが、野菜を積極的にとることは、大腸がんの予防によいと一般的に考えられています。また、適度な運動は有効です。

解説:小西 靖彦

京都大学大学院医学研究科教授

(元済生会神奈川県病院 院長補佐)

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス