誰もが突然、誰かの命の危機に遭遇する可能性があります。家族や友人、同僚、また居合わせた人の命を救うために、119番に通報すべきかどのように判断し、どのような応急処置をすればよいのでしょう。千里救命救急センター長の伊藤裕介先生に私たちにできる救急救命について聞きました。

基礎知識として知っておきたい救命救急のしくみ

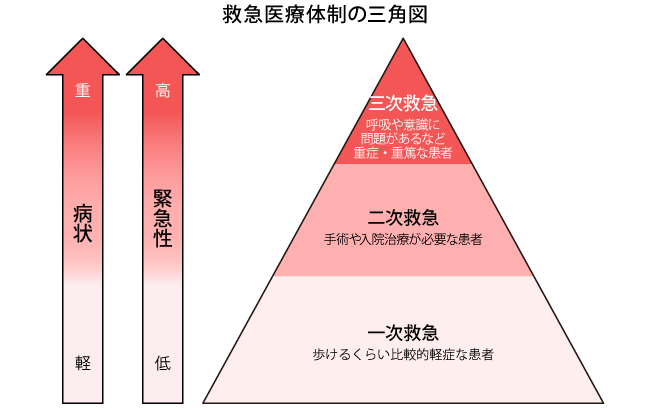

●日本の救急医療体制について

日本の救急医療体制は、症状と緊急性の高さによって三つの段階に分かれています。かかりつけ医などの一次救急医療施設は歩けるくらい比較的軽症な患者さんを、二次救急では手術や入院治療が必要な患者さんを、そして、三次救急の救命救急センターは、呼吸や意識に問題があるといった重症・重篤な患者さんを受け入れています。救急車は基本的に二次救急以上の病状、緊急性のある方を対象としています。問題なく歩行できる方は地域の限りある資源である救急車は利用せず、自分で医療機関を受診することをお勧めします。

もし、目の前で倒れた人がいたら…?!

●救急センター医師に聞く、正しい「一次救命処置」「ファーストエイド」

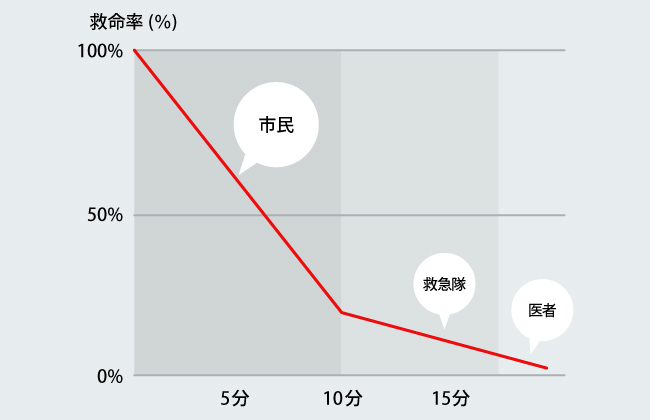

日本での突然死の多くが、心室細動とよばれる不整脈が原因の心臓突然死だといわれています。心室細動になると、全身に血液を送りだすことができなくなり心停止の状態となります。グラフが示すように、心停止となってから1分ごとに救命率は約10%ずつ低下します。救急車が到着するまでの全国平均時間は2023年で約10分のため、異変に気がついた一般市民の方の胸骨圧迫やAED(自動体外式除除細動機)などによる迅速な応急処置が非常に重要です。胸骨圧迫をすることで約2倍、AEDを用いた処置を加えれば約7倍の救命率になるとされています。

公益財団法人日本AED財団ホームページより引用

ここからは、みなさんにぜひ覚えていただきたい 応急処置の基礎をご紹介します。

救急車が到着するまでに心肺停止の方に対して行なう救命処置を「一次救命処置」と呼び、応急処置など、同じく救急車到着までの初めの行動のことを「ファーストエイド」といいます。いずれも的確で素早い処置が救命率や予後に大きくかかわります。

<一次救命措置とは>

心肺停止状態にある人に対して、その場にいる人が行なう救命処置のこと。気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、AEDの使用など。

<ファーストエイドとは>

病気や怪我をした人に対して、救急隊などが到着するまでの間に行なう“最初の行動”のこと。止血、骨折部位の固定、やけどへの応急処置などのほか、安全な場所への移動、保温などもファーストエイドと呼びます。

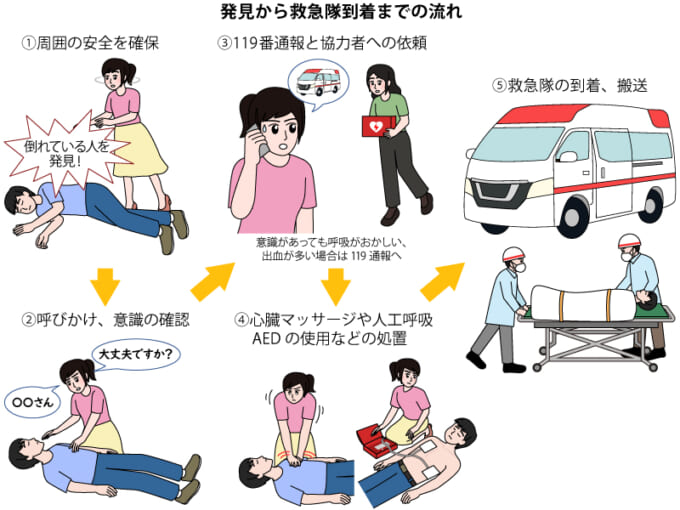

まずはその人のいる場が「安全かどうか」を確認してください。車道など危険がある場合は移動させますが、頭を打っている可能性がある場合は、頚椎(くびの部分)を保護しながら、愛護的な移動を心がけてください。また、出血があるときは、ご自身の感染症の予防のため手にビニール袋を被せるなど、直接血を触らないように注意しましょう。

近寄って呼びかけてみて、反応がない場合は119番通報をします。周りに人がいる場合は助けを求めて、「あなたは119番通報お願いします」「あなたはAEDを持ってきてください」と分担していくのがよいです。最初に動いた人が司令塔の役目を担うとスムーズです。119番通報をすると、通報指令室の人から応急手当てを指導してもらえるので、通報後は電話のスピーカーを「ON」にしておくと便利です。一次救命処置の詳しい内容は地域の消防署が開催する「応急手当普及員講習」などの講習に参加してください。

初めは突然のことに驚いて固まってしまう人がほとんどだと思いますが、誰か1人でも勇気を出してアクションを起こすことで周囲にスイッチが入り、迅速な救命活動につながります。

●シチュエーション別、押さえるべきポイントとは?

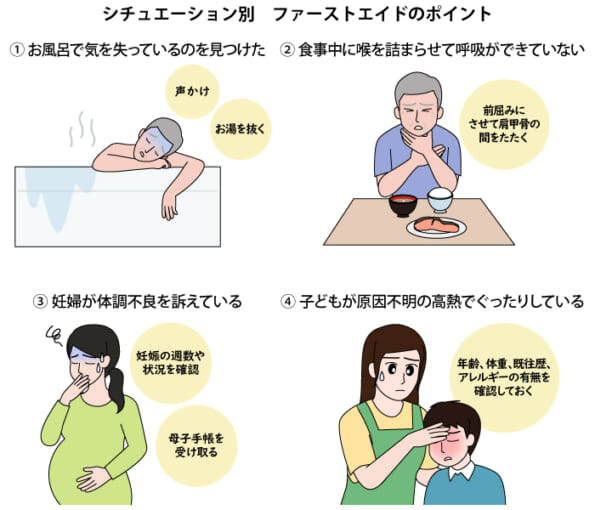

・お風呂で意識を失っているのを見つけた

溺れるのを防ぎ、発見者が介抱しやくするためにお湯を抜いておきましょう。熱中症やヒートショックの予防としては、42℃のお湯に15分以上は入らないようにしたり、高齢の方であれば何分かに1回声かけをすること、脱衣所などを暖かくしておくことが大切です。

・食事中に喉を詰まらせて呼吸ができていない

前屈みにさせた状態で肩甲骨の間を数回叩く、妊婦や乳児以外であれば後ろから抱えるように腹部突き上げ法を行なって気道に隙間をつくります。誤嚥(ごえん)による窒息は予後が悪く、酸素が脳にいかない状態が続くと後遺症が残ってしまうため、最初の処置が肝心です。

・妊婦が体調不良を訴えている

妊娠週数、胎児の状態、妊娠に関連する病気の有無を本人に確認できる場合は、119番通報の際に伝えてください。会話が難しくても母子手帳があれば受け取り、救急隊、医師に伝えてください。

・子どもが原因不明の高熱でぐったりしている

子どもの体質は千差万別ですから、処方する薬の量などを決めるために必ず知りたいのは年齢と体重です。加えて、お薬手帳などで既往歴やアレルギーもわかるとなおよいです。

判断に迷ったら「突然」「激しい」「強い」に注目

●119番通報したら何を答えたらいい?

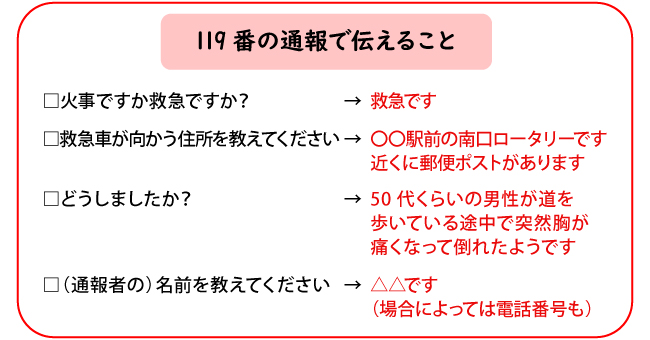

119番に電話をかけると、消防署や災害救急情報センターにつながります。指令官が問いかけをしてくれますから、焦らず一つひとつ答えてください。場所がわからなかったときなどに連絡を取れるよう、基本情報として通報者の氏名と電話番号も尋ねられます。

●119番通報するか迷ったら

迷ったときは、外見や周囲の状況からわかることに加えて、「突然」「激しい」「強い」に注目するとよいです。例えば、突然の頭痛はくも膜下出血、激しい胸痛は心筋梗塞などの可能性があります。痛みなど強い表現を使っているようであれば、体内での異変や、大きな交通事故や高所からの転落などが考えられます。

緊急性や119番通報するべきか助言してくれる救急安心センター「#7119」や、子ども医療電話相談の「#8000」などもありますので、迷ったときはプロに相談してみてください。

子どもから高齢者まで。救急の大切さを地域へ

●救急が必要になる前に。予防と家族会議を

私が所属している千里救命救急センターでは、救急車などでの搬送は年間約6,000件、そのうち1,500件ほどが三次救急です。重症・重篤な搬送は年々減少し、軽症・中等症が増えています。

課題として、熱中症や心筋梗塞などで搬送が増える夏冬や、お正月など感染症がアウトブレイクしやすい時期には、救命救急センターのキャパシティーが不足して搬送困難なケースが出てしまうことがあります。

また、高齢者だけの世帯も増加しているので搬送後にどなたとも連絡がつかないなど、医療やケアについての本人の意思がわからないということも多く発生しています。年に1回くらいはご本人やご家族を交えた会議(アドバンス・ケア・プランニング/ACP)を行ない、治療方針を確認し合っていただくことで、ご本人の希望に沿った治療が可能になると思います。また、私たち救命救急医が高齢者施設などに出向いて、施設の方々と問題点を共有することも大事だと考えています。

●メディカルラリーを通して、誰もが救命救急の基本を知る社会に

救命は、医療の基本だと思っています。患者さんの命を救えたことを肌で感じられるのは、救命救急の何よりのよろこびです。そして、救命救急の現場は社会を表している、ということも感じます。コロナ禍などの窮地で、誰が救命するのかと問われれば我々しかいない。社会の影響を直に受けるからこそ、地域の医療を変えていけるという魅力もあります。

当院は、病院前救急診療(プレホスピタルケア)の正確さを競うコンテスト「メディカルラリー」を日本で初めて開催した病院でもあります。現在、医療従事者向け、学生向け、小学生向けの3種類のメディカルラリーを開催しています。子ども向けのメディカルラリーでは、小学生に心肺蘇生法を含む応急手当を考えています。このような教育が義務教育の一環などになれば、子どもたちが大人になったとき、誰もが救命救急の基本を知り、命を救える未来がつくれると期待を寄せています。

医療従事者向けのメディカルラリーの様子

そのほか、ウェブサイトで一般の方向けに救命救急に関する情報を発信したりしているところもあります。子ども向けのページを家族で一緒に見るのもいいですね。ぜひ一度みなさんにできる救命救急のキホンを学んでみてください。

解説:伊藤裕介

千里病院

千里救命救急センター長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス