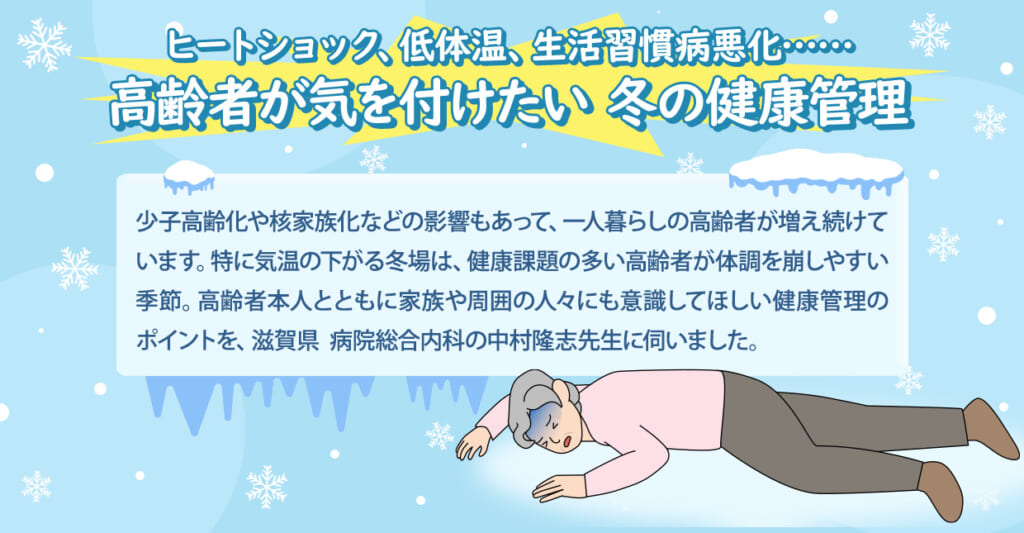

少子高齢化や核家族化などの影響もあって、一人暮らしの高齢者が増え続けています。特に気温の下がる冬場は、健康課題の多い高齢者が体調を崩しやすい季節。高齢者本人とともに家族や周囲の人々にも意識してほしい健康管理のポイントを、滋賀県病院総合内科の中村隆志先生に伺いました。

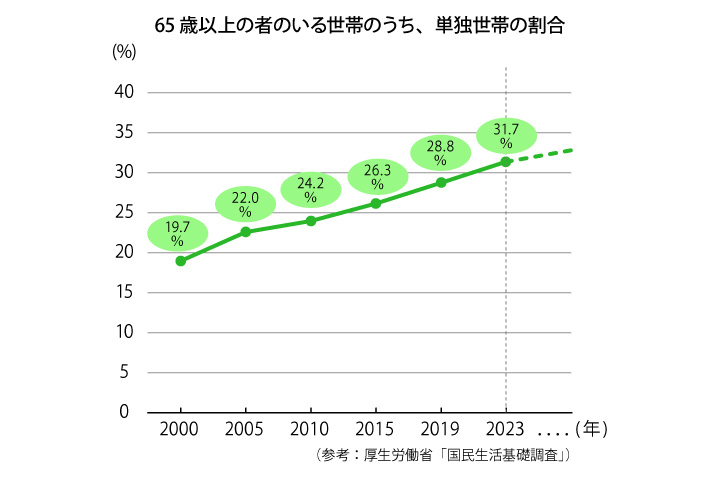

増え続ける高齢者の一人暮らし

2023年時点で、65歳以上がいる世帯は全世帯の約半数を占め、そのうち単独世帯(一人暮らし)の割合は31.7%にも上ります(参考:厚生労働省「国民生活基礎調査」)。身近に頼れる人が少ない、自分自身で変化に気づきにくいなど、一人暮らしの高齢者は健康トラブルが生じた際にすぐに対処できないリスクがあります。また、「迷惑をかけたくない」という思いから社会との関わりが薄れてしまうと、孤独に陥りやすい点も注意が必要です。

単独世帯の割合は2025年以降も緩やかに増加していくことが予想され、高齢者自身の健康管理や家族・地域の見守りがますます重要になってくると思われます。

気温の低下が招く健康トラブル&対策

●家に閉じこもることが健康リスクに。脱水や寒暖差にも注意

冬場の寒さが厳しくなるにつれ、高齢者は家に閉じこもってしまいがちです。ただでさえ寒い季節は血圧が上がりやすい傾向にあり、脳卒中や心筋梗塞のリスクになりますが、寒いからと出不精になってしまうと、運動不足が体重増加を招き、糖尿病などの生活習慣病悪化にもつながりやすくなります。

また、高齢者で気を付けたいのは“かくれ脱水”。高齢者は認知機能の低下により気温の変化や喉の渇きを感じにくく、特に冬は夏に比べて水分を積極的にとらない人が多くなります。空気の乾燥も相まって、身体の水分がどんどん蒸発していき、自覚症状のないまま脱水状態に陥ることがあります。1日の中で時間を決めて、こまめに水分を摂取することを心がけましょう。

ヒートショックは、入浴時に寒い脱衣所で脱衣して血圧が一気に下がり、そのまま熱いお風呂に入って血圧が一気に上がるなど、寒暖差によって血圧が大きく変動し、心臓や血管の病気を引き起こすことをいいます。

血圧が変化しやすい高齢者は特に注意が必要で、脱衣所を暖かくして浴室との温度差をなくすようにする、外出時はできるだけ保温して出かけるようするなど工夫してください。

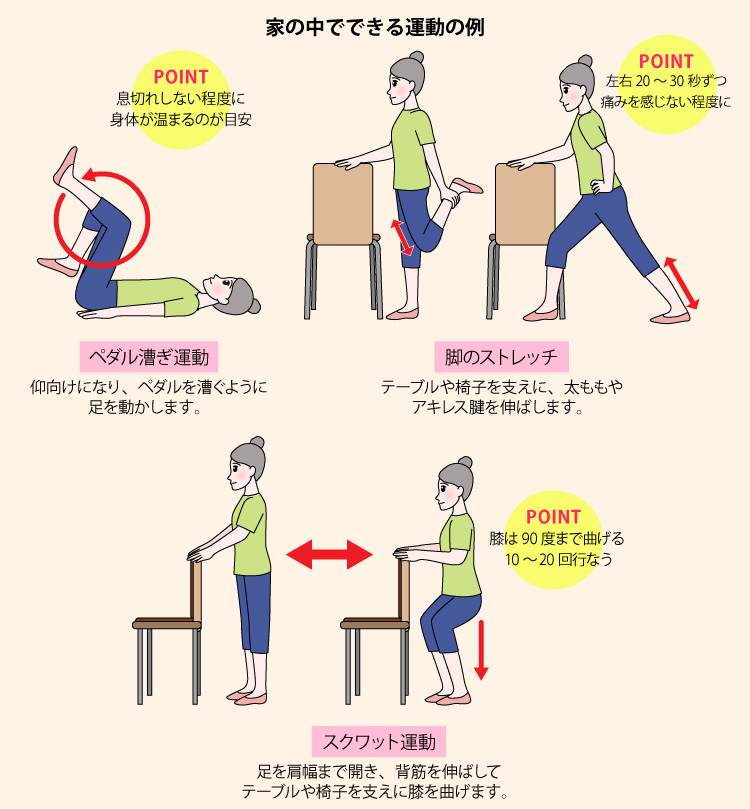

●大事なのは身体を動かすこと

冬場は日照時間が短くなるため、精神を安定させる働きを持つ神経伝達物質の一つ「セロトニン」の分泌量が減り、冬季うつの原因となることも。体内時計が乱れて不眠を訴える人もいます。また、運動不足になると睡眠の質も悪くなります。睡眠不足が続くとどうしても睡眠薬などに頼りがちですが、できるだけ薬に頼らず身体を動かすことをお勧めしています。

家の中で簡単にできる運動として、寝たまま仰向けになり足を上げて自転車を漕ぐような動作をする運動(ペダル漕ぎ運動)、立ち上がって机や椅子などにつかまりながら脚を伸ばす運動(ストレッチ)、膝を曲げたり伸ばしたりする運動(スクワット)などがあります。外出できない場合でも、意識的に身体を動かしましょう。

感染症予防として免疫力アップの効果も期待でき、また「フレイル(加齢より心身が弱り、要介護に近づいた状態)」や「サルコペニア(加齢による筋肉量の減少・筋力低下)」を予防する観点からも、習慣的に運動することは大切です。

なお、感染症予防の基本は正しい手洗いとうがいです。外出から帰ってきたら、手洗いやうがいをしっかりすることを忘れずに。

●部屋の温度と湿度を適切に管理しよう

健康管理において意外と見落としがちなのが、部屋の温度と湿度の管理。先日、患者さんから「痰の量が増えてきて痰が切れにくい」と相談されましたが、これは肺炎につながる症状です。部屋の温度と湿度について聞いたところ、エアコンの設定などは自分ではよく分からないとのこと。

こうしたケースは決して珍しいことではありません。ご家族や訪問介護員など、周囲の人は「エアコンの温度が適温に設定されているか」「湿度が40~60%になっているか」という点を確認する必要があります。呼吸器の持病がある方には加湿器の利用も勧めています。

●凍死することも!? 屋内でも起こる「低体温症」

身体深部の体温(深部体温)が下がる低体温症は、高齢者であれば誰もがなりうるリスクがあります。加齢により寒さへの感覚が鈍っていることや、体温調節機能が低下しているためです。

特に注意が必要なのは痩せていて筋肉量が少ない人です。このような人は代謝が落ちて熱産生が少なく、また食が細いと食事で代謝を上げることができず、低体温になるリスクがさらに高まります。

高齢者の低体温症はあまり知られていませんが、実は熱中症で亡くなる人以上に、低体温症による凍死で亡くなる人が多いといわれています。低体温で動けなくなってしまった場合、発見が遅れると重症化してしまうので、ご近所さんや訪問介護員など周囲の協力も得ながら、何かあったときにすぐに気づける「見守り」の体制を整えることも重要です。

薬の併用、飲みすぎによるトラブル

高齢者は複数の薬を服用している人も多くいます。このため薬の管理ができなくなってしまい、飲み忘れや飲み間違いなどにより相互作用や副作用が起こりやすくなる状態を「ポリファーマシー」と呼び、近年問題視されています。

一例を挙げると「発熱などの体調不良による食欲不振→脱水により腎機能が急激に低下→解熱剤を飲むことでさらに低下→飲んでいる薬の代謝が全て落ちる→副作用が一度に出やすい状態になる」といった悪循環が起こります。

薬を漫然と飲み続け、やめどきが分からなくなっている場合も少なくありません。以下は医療者向けですが、ポリファーマシーへの取り組みをまとめたもので、その頭文字を取って「DRUGS(ドラッグス)」と呼んでいます。

薬の種類や量が多い、気になる症状があるなどの場合は、自分で飲むのをやめたりはせず、まずは医師や薬剤師に相談するようにしてください。

D

Diagnosis & Drug information新たな症状が出たら薬の添付文書を確認。複数の薬を飲んでいる場合、記載されている頻度以上に副作用が出る可能性があり、中止すると改善することもある

R

Renal dysfunction & Reduction腎機能が低下している場合は飲んでいる薬の種類と量を減らすことを考える

U

Unite家族、医療機関、訪問看護師、デイサービス職員など、関わる人たちが結束して情報を共有する。気になることがあったら報告・相談

G

Group & Goal本人・家族含めチームとして医療ケアのゴールを決める。必要に応じて薬の中止や減量を検討。場合によっては延命ではなくQOL(生活の質)向上を優先することも

S

Sick day & Stop発熱時や食事がとれないときは、血圧・心臓・糖尿病などの薬が効きすぎることがあり、休薬・中止すべきか相談

健康トラブルの予兆を早めにキャッチしよう

| 身体の状態について |

| □毎日食欲はありますか □関節など身体の痛みはありませんか □最近痩せてきていて筋力が落ちていませんか □毎日十分な睡眠をとれていますか |

| 薬の服用について |

| □複数の薬を併用している場合、きちんと管理できていますか □服用している薬の量を医師や家族、訪問看護師などに確認してもらっていますか |

| 生活習慣・生活環境について |

| □寒い季節でも水分を意識的に取っていますか □外出時は保温して出かけていますか □毎日運動をしていますか(室内での運動を含む) □部屋のエアコンは適温に設定し、湿度は40~60%に保たれていますか □脱衣所など、自宅に温度差の激しい場所はありませんか □家族、訪問看護師、地域の人など、毎日様子を見てくれる人がいますか □毎日誰かと話していますか |

高齢者は口渇感や体温の低下などへの自覚症状が乏しく、また持病や薬の影響などもあり健康トラブルを起こしやすい状態にあります。こまめな健康チェックや早めの対策、日々の健康習慣によって、この冬を元気に乗り切りましょう。

解説:中村 隆志

滋賀県病院

総合内科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス