夏は食中毒が発生しやすい季節です。加えて今年はコロナ禍によってデリバリーやテイクアウトを実施する飲食店も急増、例年よりリスクが高まっています。食中毒予防のためには何をしたらよいか、感染管理認定看護師でもある滋賀県病院の筒井俊博総合相談室看護課長に解説してもらいます。

夏の食中毒は細菌性が中心

食中毒は、飲食物を介して感染する消化器異常という意味で、感染症の一種です。

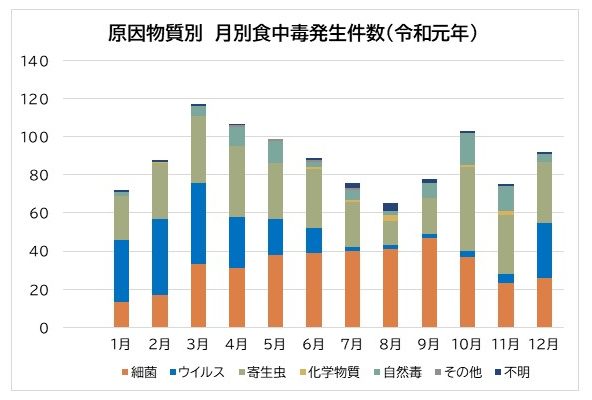

原因によって細菌性、ウイルス性、自然毒(植物性・動物性)、化学物質、寄生虫などに分けられますが、特に梅雨から夏場に多いのは、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの「細菌性」、冬に多いのは「ウイルス性」です(下の棒グラフを参照)。

ウイルス性食中毒の原因は、ほとんどがノロウイルスですが、食品の中では増殖しません。また基本的に熱に弱く乾燥に強いので、ウイルスが好む(生きていける)環境は冬。一方、細菌は食品内で増殖しやすく、高温多湿を好むため、夏は細菌にとって好ましい環境というわけです。特に生ものは無菌ではないので、夏は注意が必要です。

厚生労働省「食中毒統計資料 令和元年(2019)年食中毒発生状況」より作成

主な細菌性食中毒の特徴

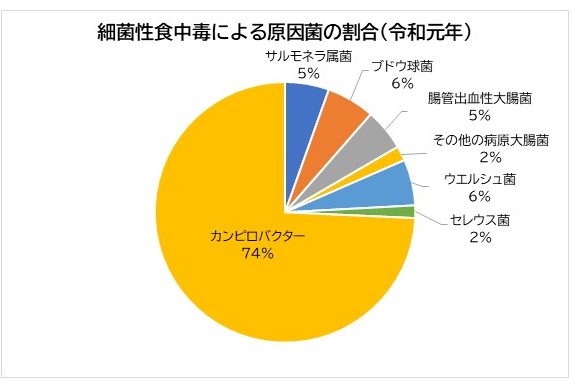

夏に食中毒を起こす主な細菌は、サルモネラ菌、ブドウ球菌、腸管出血性大腸菌(O-157、O-111、O-26など複数のタイプがあり、重症化しやすいのはO-157)などです。中でも7割以上を占めるのが、カンピロバクターです(下の円グラフを参照)。

カンピロバクターは、牛や豚、鶏などの家畜や動物の腸管にいる細菌で、特に鶏肉に多くみられます。例えば、焼き鳥などでも加熱が不十分だった場合に起こりやすく、腹痛や下痢、嘔吐、ひどい場合には血便などの症状が出ることもあります。発症までの潜伏期間が1~7日程度と比較的長いのが特徴で、食べてから3、4日後に症状が出ても、患者さん本人も何が原因かすぐには思い浮かばず、原因を特定しづらい点にあります。

厚生労働省「食中毒統計資料 令和元年(2019)年食中毒発生状況」より作成

夏場に多い細菌性食中毒の原因菌

| 細菌名 | 主な感染源 | 特徴と症状・発症までの時間 |

|---|---|---|

サルモネラ属菌 |

牛・豚・鶏などの生肉、鶏卵

|

・6~72時間で発症 ・発熱、下痢、嘔吐 |

(黄色)ブドウ球菌 |

調理する人の手指(皮膚などにいる常在菌)

|

・30分~6時間で発症 ・下痢、嘔吐、胃の痛み ・食品に付着した黄色ブドウ球菌が産生する毒素 ・エンテロトキシンにより引き起こされる ※この毒素は熱に強い |

|

腸管出血性大腸菌 |

生肉(牛や豚など)や水

|

・4~8日 |

カンピロバクター |

鶏、牛、豚の生肉

|

・1~7日 ・腹痛、下痢、嘔吐、発熱や頭痛、筋肉痛、倦怠感 ・潜伏期間が長いので、原因が断定しづらい |

※細菌は中心部の温度が75℃1分の加熱処理で

死滅するが、ノロウイルスは85℃~90℃で

90秒間以上の加熱処理が必要

コロナ禍で特に注意したいこと

厚生労働省は、食品等取扱い事業者向けに「コロナ禍の影響が心配されていますが、(中略)通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されている場合は特に心配する必要はありません。」という情報をホームページに掲載しています。

新型コロナウイルスの感染症と夏の食中毒対策は、「感染症」という大枠でいえば、重複する部分もあります。ただコロナ禍では生活スタイルが変わってオンライン化が進み、人が動くよりも物が動く機会が多くなります。その結果、物を介しての感染が多くなると思われます。予防の大前提としては「手を洗う」ことが基本ですが、特にコロナ禍において多く想定される場面について、以下の点にご注意ください。

- ●持ち帰り・デリバリー(宅配)について

・調理してから4時間以内に食べるのが基本。きちんと冷温保存し、買ったらすぐ食べる(常温保存はNG。冷蔵庫に入れても細菌はゆっくり増殖するので過信しない)

・持ち帰り用には、保冷バッグ、保冷剤を持参する

- ●弁当を手作りする場合

・調理する人の鼻の粘膜や手指の傷(特に手荒れしている手指)についている常在菌(黄色ブドウ球菌)に感染する可能性があるので、調理前の手洗いは必須。おにぎりなどは素手で握らない。調理用具や容器は消毒する

・食材はできだけ新鮮なものを使い、前日の残り物は使用しない。水分の多いものは避ける。食材は十分に加熱する

・おかずやご飯は冷めてから詰める。おかずとご飯も分けて詰める

・冷蔵庫や涼しい場所で保管し、なるべく早く食べる

- ●野外でバーベキューなどを行なう場合

・普段の衛生管理と同じだが、箸や食器類を(家族でも)共用しない。料理やお菓子も必ず小分けし、個別に取り分けた分だけ食べる。アルコール類の回し飲みもNG

・トングやまな板などは、肉や野菜など食材別に複数用意する

・食材はクーラーボックスなどに入れ、保存温度に気を配る

・食材の加熱ムラには十分に注意する

- ●手指消毒用エタノールの取り扱い

・使い切ったら容器ごと廃棄を推奨。ただし詰め替えを行なう場合は必ず容器を消毒液などで洗浄、乾燥してから使用する(特に液が残った状態での継ぎ足しは厳禁)

・ハイター、ブリーチなどの消毒液(次亜塩素酸ナトリウム)は、使用濃度や保存期間を守って使用する(開封後の保管状況にもよるが、濃度が著しく低下する場合もあるので注意を)

- ●マスク着用の効果を知る

・まずは適切につける(表裏や上下、ひだが飛沫落下を防止することの意味を知り、正しく使う)

・飛沫感染だけでなく、手で無意識に目鼻口(感染源)を触るリスクを下げるので、鼻からあごまできちんと覆う

予防の3大ポイント

食中毒はその原因となる細菌やウイルスが食品に付着し、体内に侵入することによって発生します。細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」という3つの原則が重要です。

身体を冷やしすぎない

食中毒を含めた感染症は、細菌やウイルスが宿主(寄生される動植物)の組織に入り込んで増殖しますが、身体を守るために免疫が働いて、異物(病原体)を排除します。つまり免疫のシステムがきちんと機能すれば、感染症にかからないわけです。ですから、糖尿病などの基礎疾患がある人や高齢者、乳幼児や妊産婦など、免疫が弱い人・低下している人は、特に注意が必要です。

また健康な人であっても、過労や睡眠不足、ストレスなどでホルモンのバランスが崩れると免疫がうまく働かないことがあります。免疫は身体が温かい時に活性化するので、冷房等で身体を冷やしすぎるとよくありません。さらに粘膜が乾燥すると防御機能も弱まります。マスクは粘膜の乾燥を防ぐ反面、熱がこもりやすいので、これからの季節は熱中症にも気を付けながら適切にマスクを使って、新型コロナも食中毒も防ぎましょう。

免疫を正しく機能させるために、日頃から適度な運動とバランスのいい食事、十分に睡眠をとり、よく笑えるようなストレスをためない生活をしましょう。

解説:筒井 俊博

滋賀県病院

総合相談室看護課長

感染管理認定看護師

特定看護師(感染症管理モデル)

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス