乳幼児期に多い鶏卵、牛乳、小麦の食物アレルギー。年齢とともに治ることも多いですが、実は「食物経口負荷試験」で食べられる量を把握して、少しずつ摂取し続けたほうが早く治りやすいのです。 子どもの食物アレルギーの現状や食物経口負荷試験について、水戸済生会総合病院 小児科の貴達俊徳先生に聞きました。

増えている子どもの食物アレルギー

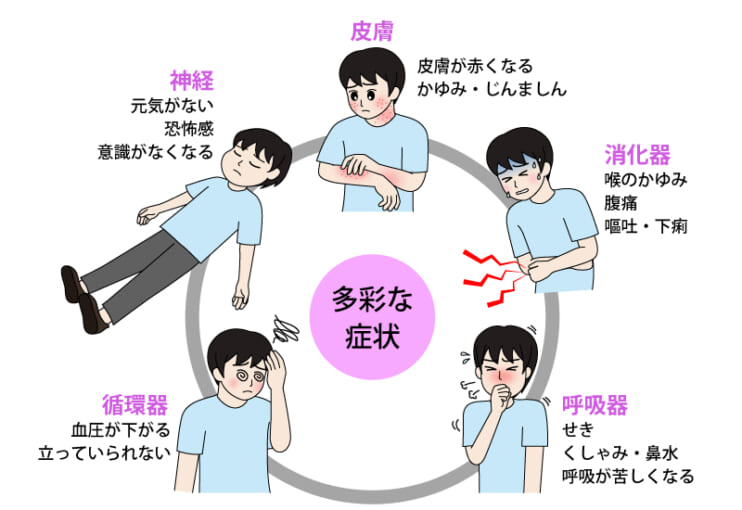

●食物アレルギーの症状

食物アレルギーとは、からだの免疫が食べ物に対して過剰に働いてしまい、さまざまな症状を引き起こす現象です。

最も多い症状は、皮膚の赤み・かゆみや蕁麻疹などの皮膚に関するものです。ほかにも、腹痛や嘔吐・下痢などの消化器症状、せきや呼吸が苦しくなるなどの呼吸器症状など、多岐にわたります。牛乳や小麦では呼吸器症状が、卵やピーナッツでは消化器症状が出やすいですが、症状が合致しなくてもアレルギーの可能性はあります。また、症状は2時間以内に出ることが多くなっています。子どもが初めて卵などを食べて2時間以内に体調を崩した場合など、気になる症状があれば早めに医療機関を受診しましょう。

●子どもの食物アレルギーは10年で1.7倍に

2024年の研究によると、食物アレルギーである6歳未満の子どもの割合は、ここ10年で1.7倍になっています。原因としては食生活の多様化のほか、花粉症の人が増えたことで、花粉のアレルゲンに反応する食物アレルギーも増えたと考えられます。

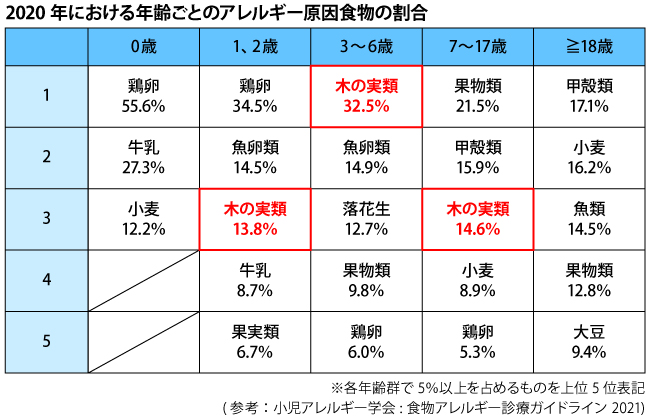

●近年増えている木の実類のアレルギー

アレルギーの原因食物を発症年齢別に見てみましょう。

近年では、1、2歳から木の実類(くるみ、アーモンドなど)のアレルギー患者が増えています。このアレルギーは、空気中に浮遊する木の実類のタンパク質が、荒れている皮膚に入り込むと発症することがあります。食生活の多様化により親がナッツなどを摂取する機会が増え、その結果、乳幼児も木の実類のタンパク質に触れる機会が多くなったことが患者数増の原因だと考えられます。

空気中のタンパク質を完全に除去するのは難しいですが、皮膚の状態が良ければ基本的には問題ありません。保護者の方は、子どもの肌荒れをケアしてあげてください。

●「まったく口にしない」はむしろ治りづらくなる

乳幼児期に食物アレルギーを発症しても、鶏卵、小麦、牛乳が原因のものは治りやすいといわれています。それぞれの食物に対しアレルギーを発症した子どものうち、6歳までにその食物を食べられるようになった割合は、鶏卵が73%、牛乳と小麦が約70%という報告もあります。

しかし、アレルギーの原因食物をまったく口にせず完全除去を続けてしまうと、治りやすいはずのアレルギーが治りづらくなってしまいます。そのため、日常生活で「必要最小限の食物除去を実践する」という考え方、すなわち「食べると症状が出る食物だけを除去する」「症状の出る食物でも、症状の出ない範囲で積極的に摂取する」という付き合い方が重要です。アレルギーが治るのを阻害しないために、食べられる範囲で食べるというイメージです。部分的にでも摂取を続けると、アレルギーが治りやすくなるだけでなく、食べられるようになるのも早くなります。

食べられる量を知る「食物経口負荷試験」

●食物経口負荷試験とは

「必要最小限の除去」を正しく行なうには、食物経口負荷試験が有用です。これは、医師の監督のもとで原因食物を少しずつ摂取する試験です。

食物経口負荷試験の目的は大きく3つあります。

①食物アレルギーかどうかを正確に診断する

②(食物アレルギーと診断された人に対し)食べられる量を確認する

③(食物経口負荷試験を受けている人に対し)治っているかを確認する

食物アレルギーは血液検査だけでは診断できず、食物経口負荷試験が必須となります。

●0歳から、診断の有無にかかわらず受けられる

試験は0歳から受けることができます。当院でも生後10カ月前後の赤ちゃんが多く受診されます。

最近は目的②のため受診する患者さんが多いですが、食物アレルギーの診断が出ていない人もこの試験で確定診断をすることができます(目的①)。

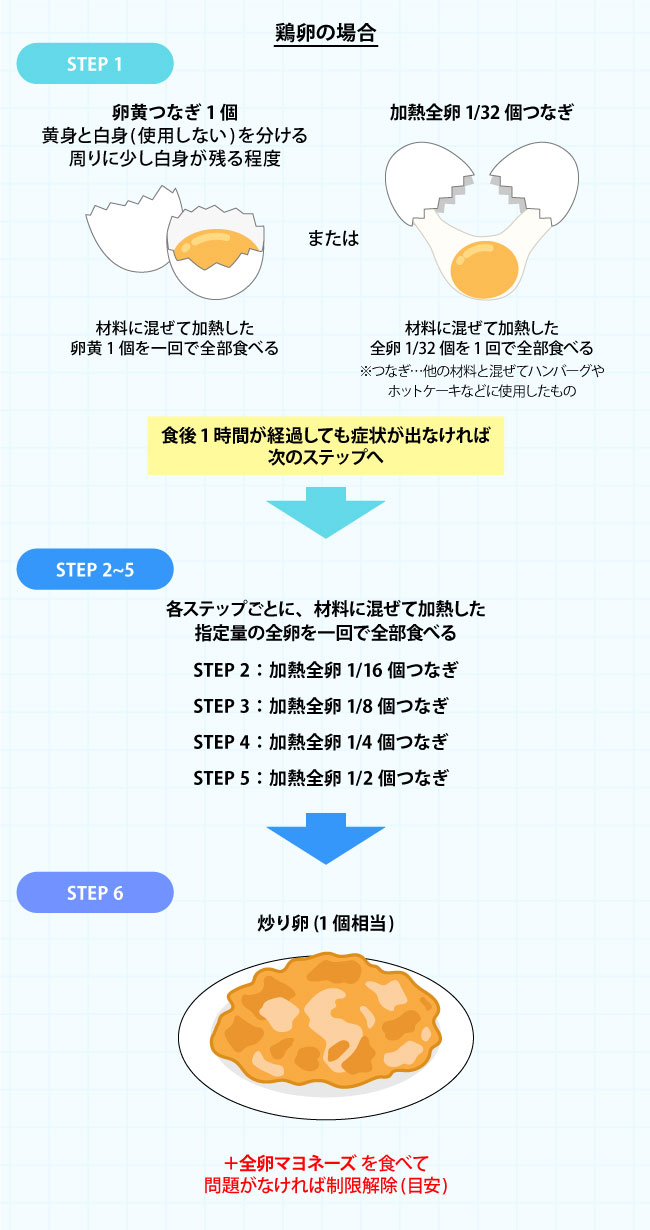

●食物経口負荷試験の流れ

医師の監督のもと、ごく少量から原因食物を食べてもらいます。卵を例に、食物経口負荷試験の流れを見てみましょう。

(参考:水戸済生会総合病院ホームページ)

(参考:水戸済生会総合病院ホームページ)

試験は1~2カ月程度間隔を空けて、STEPの数(鶏卵、牛乳、小麦であれば6回)行ないます。

できるだけ低い年齢で原因食物を食べ始めた方が食物アレルギーは早く治りますが、食べる量を増やすスピードは治る早さに影響しません。そのため、原因食物を食べ始めてからは無理のないペースで通院できます。当院は、制限を解除するまで1年程度通う人が多いです。

こんな食品でも試験できる!?

当院で実施する食物経口負荷試験の対象は鶏卵、牛乳、小麦、木の実類が多いですが、魚、ごま、そばなどでも実施したことがあります。幼い頃にグミでアレルギー症状が出た、という中学生の患者さんに試験を行なったこともあります。ほかの食物と同様に、その患者さんには少しずつグミを食べてもらいましたが症状は出ず、最終的にアレルギーではないと診断されました。

●普段はどうやって食べ続ける?

家庭では、食物経口負荷試験で食べられると分かった量を、週2~3回(1日1回)、ホットケーキやハンバーグなどの材料に混ぜて十分加熱して食べるようにしましょう。

卵はホットケーキミックスなど小麦粉に混ぜて摂取するとアレルギーの症状が出にくくなります。炒り卵など、卵そのものを調理したものは症状が出やすいので、試験のステップが進むまでは避けてください。

卵を食べなかった日は、「のりたま」ふりかけや卵黄ボーロを食べてもかまいません。ただし、卵黄ボーロには「全卵」で作られているものもあるので、表示をよく確認し、卵黄のみが使用されているものを選ぶように注意しましょう。また、複数のアレルギーがある場合も注意が必要です。

少しずつ食べ続けることが治療のカギ

●試験は安全に受けられます

食物経口負荷試験ではごく少量から原因食物を食べ始めるため、過去に重い症状が出た患者さんでも試験中は症状が出ないことが多いです。当院での試験中に蕁麻疹が出たケースは8~9%で、アナフィラキシーショックを起こした人はいません。治療のカギは少しずつでも食べ続けることなので、「症状が重くて治らないのでは」と思っている人でも安心して食物経口負荷試験を受けることができます。

また、試験の結果、食物アレルギーではないと診断された人もいます。アレルギーなのか分からないが気になる症状があるという人は、適切な治療につなげるため受診を検討してください。

解説:貴達 俊徳

水戸済生会総合病院

小児科 主任部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス