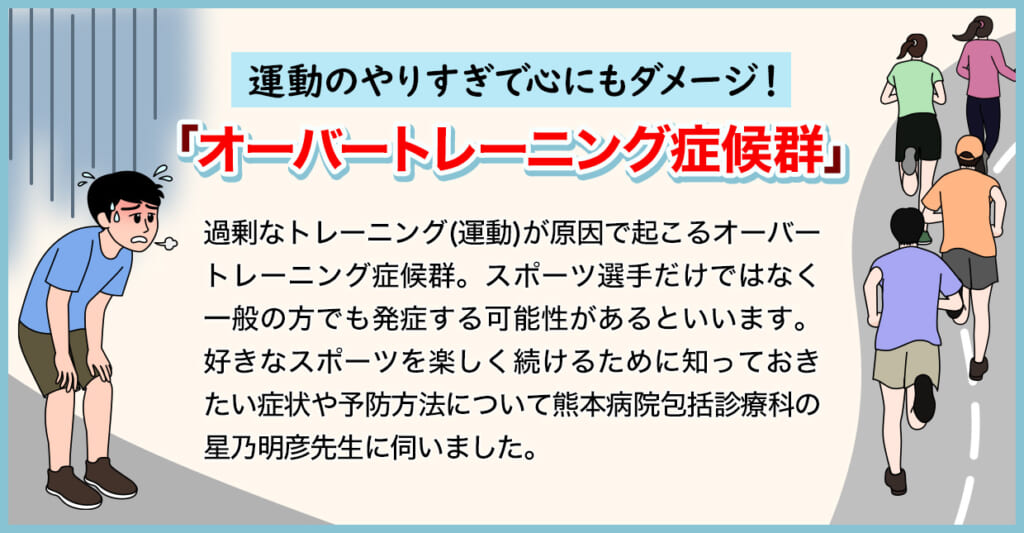

過剰なトレーニング(運動)が原因で起こるオーバートレーニング症候群。スポーツ選手だけではなく一般の方でも発症する可能性があるといいます。好きなスポーツを楽しく続けるために知っておきたい症状や予防方法について、熊本病院包括診療科の星乃明彦先生に伺いました。

オーバートレーニング症候群とは?

●パフォーマンスの低下と抑うつ状態

オーバートレーニング症候群とは、過剰なトレーニングが原因でパフォーマンスの低下と抑うつ症状に陥る状態を指します。

トレーニングのやりすぎが原因なので、基本的にはトレーニングを休めば改善していきます。しかし、プロスポーツ選手や運動部に属する学生は「休めない環境」に陥りやすく、競技レベルを上げたいけれど、なかなかそのレベルに達しないという理想と現実のギャップがあると、「もっと練習しなくては」とさらに症状を悪化させてしまいます。

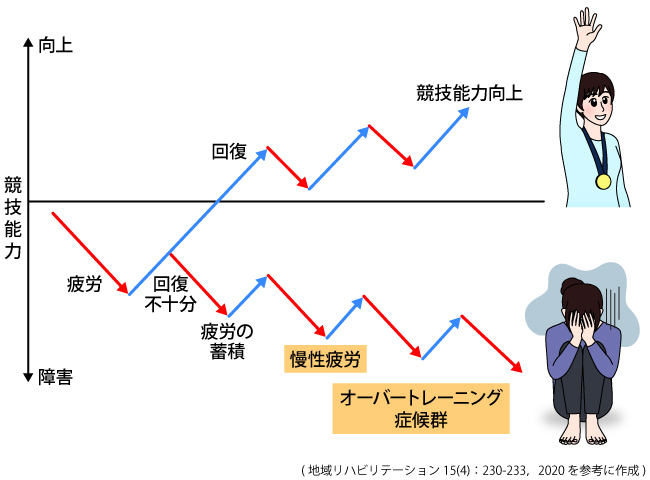

●オーバートレーニング症候群のメカニズム

「疲労」と「回復」のサイクルが正常であれば、競技力の向上につながっていきます。しかし、「回復」が十分でなく、「疲労」が残った状態でトレーニングを行なってしまうと、疲労症状が残り、それを繰り返すことで疲労症状以外にも体に不調をきたしてしまいます。なかなか良くならないパフォーマンスへの不安や苛立ちから精神面でも障害を起こし、抑うつ状態になることでオーバートレーニング症候群と診断されることがあります。

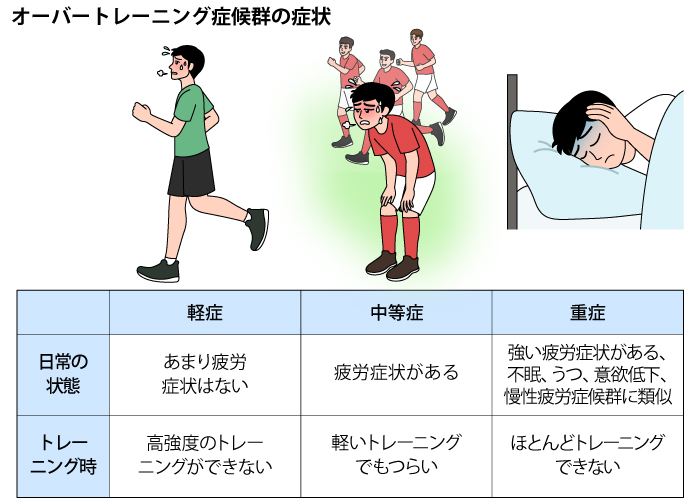

●徐々に心身をむしばんでいく

症状としては軽症、中等症、重症に分けられますが、うつ症状を伴わない軽症~中等症の症状ではオーバートレーニング症候群と診断されるケースは稀です。

オーバートレーニング症候群は陸上、とりわけ長距離走などの持久系の競技を行なう人に多くみられるのが特徴です。また、ダイエットが必要となる審美系(体操、新体操など)もオーバートレーニング症候群になりやすい競技です。ハードなトレーニングに加え、体重管理へのストレスもあり、女性は「月経前症候群(PMS)」「無月経」などの婦人系の疾患を合併することがよくあります。

性格的に真面目な人が特にかかりやすいといわれており、競技の目標と現実のギャップがあると、さらに自らを追い込んでしまい、悪循環に入ってしまいます。高い向上心を持ってスポーツに向き合った結果、オーバートレーニング症候群になり、運動機能が低下し、競技を引退せざるを得ないような事態もあります。

疲労骨折しても練習がやめられない?

オーバートレーニング症候群にかかる人で、特に競技志向の人には興味深いデータがあります。それはオーバートレーニング症候群の前に、「疲労骨折」や、女性では過剰なダイエットが原因で「無月経」などの婦人系の既往歴がある人の発症率が高いということです。つまり、身体的な不調が起きるほど自らを追い込めるような人が潜在的にオーバートレーニング症候群にもかかりやすいということです。

自分でブレーキをかけられない人がオーバートレーニング症候群になりやすいという背景を鑑みると、家族や指導者、チームメートなど周りの人が異変に気付くことが重要だといえます。

一般の人にも発症の可能性

●会社員の方がオーバートレーニング症候群に

オーバートレーニング症候群はスポーツ選手や部活動を行なう学生だけがかかるわけではありません。働きながらスポーツを楽しむ、いわゆる一般の方でも発症する可能性があります。

例えば、会社員で週末は趣味のマラソンを頑張っている人にも、その危険性が潜んでいます。仕事の疲れが残る中で、少しでもタイムを上げるために練習に励んで、また仕事の日を迎える。そのようなサイクルで仕事と運動を繰り返していくと、徐々に疲労が蓄積。本来はストレス発散や楽しいから行なっている運動で自らが追い込まれてしまうような状況が生まれてしまいます。

●運動は「やればやるほどいい」ではない

もう一つの例としては、運動療法に熱心な高齢者が挙げられます。真面目な人は「やればやるほどいい」と勘違いして、本来30分程度のウオーキングでいいところを2時間、3時間と過剰に行なってしまうことがあります。自身の「体調を少しでもよくしたい」「休もうという気持ちにならない」など、病気への反動で運動意識が高まって、それがよくない方向に進んでしまうことがあります。

いずれも「真面目」や「意識が高い」という方が陥りやすく、そういった方は一般の方でも注意が必要でしょう。

受診のタイミング

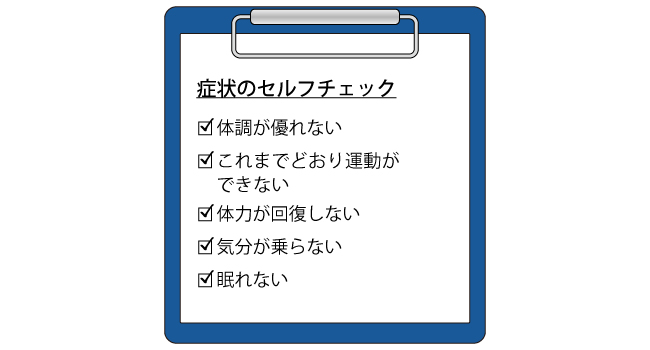

●休んでも疲れが取れない

疲労感や倦怠感が抜けず、2週間~1カ月程度運動を控えても改善が見られない場合は、受診を考えるタイミングです。抑うつ状態が出て日常生活に支障をきたすようであれば迷わず病院に向かいましょう。下の簡単なセルフチェックシートを参考にしてみてください。

➡すべて当てはまる人は受診を考えましょう

●内科?外科?受診するなら

スポーツ内科などの専門科が近くの病院にあればそこに行くのがいいでしょう。もし、近隣に専門科がない場合は、自覚症状によって受診する科を決めましょう。骨や筋肉の痛みを伴っている場合は整形外科、全身倦怠感があれば一般内科・総合診療科、女性特有の症状であれば婦人科といった具合です。整形外科にはスポーツ障害に明るい医師も多いので、症状を診て他の専門医につなげてくれることもあります。

●他の病気の可能性も

他の似たような病気の可能性を除外する方法で診察は行なわれます。オーバートレーニング症候群には明確な診断基準がなく、一つひとつの可能性を消していって、最終的に残った症状でオーバートレーニング症候群か否かを判断します。

オーバートレーニング症候群に類似する疾患

・血液疾患(貧血など)

・甲状腺疾患(バセドウ病、慢性甲状腺炎など)

・心疾患(頻拍症、不整脈など)

・腎機能低下

・運動誘発喘息

・睡眠時無呼吸症候群

・うつ病

・不眠症

・悪性腫瘍

など

心と体のバランスを整えるために休むことも大事

●「完全休息」が第一

オーバートレーニング症候群の治療の原則は「完全休息」です。

プロスポーツ選手であればそれが可能ですが、普段は仕事をしている一般の方ではなかなか難しいことがあります。体を休ませるどころか、仕事のストレスも重なって症状が悪化して、休職せざるを得なくなるというケースも報告されています。

月単位で休息をとって、疲労の回復を優先させながら、一つひとつの症状に合わせて治療をしていきます。必要に応じて抗うつ剤などの投薬も行ないます。精神科にかかるというのは、特にトップレベルのスポーツ選手には受け入れがたい現実となるため、受診や治療を踏みとどまってしまうこともあります。放置していてもよくなることはありません。自分自身のためにも医療機関に相談しましょう。

●重症になると回復に半年以上かかることも

症状がよくなっていけば少しずつ運動を再開していきます。その際は、発症前のトレーニング強度を100%として、1カ月で1割程度強度を上げていきます。それくらい時間と根気がいる治療になります。軽症・中等症では1~3カ月で回復しますが、重症となると4~6カ月あるいはもっとかかります。

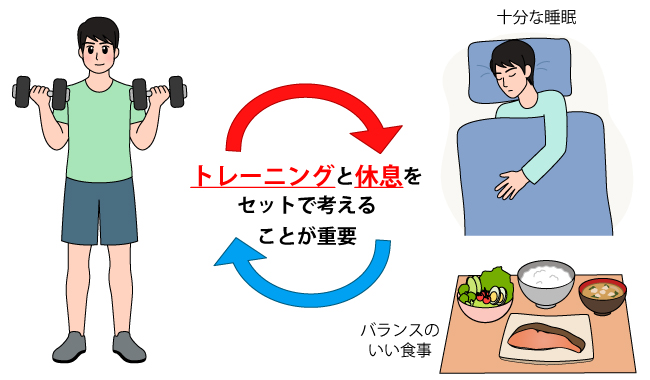

健康的にスポーツを楽しむために

どのような競技レベルであっても運動と休息はセットと考えることが重要です。疲れが残ったままでトレーニングを重ねても上達することは難しい。それどころか、体や心をむしばんでしまう可能性さえあります。

当たり前のことですが、しっかりと睡眠をとって、食事面ではバランスのいい食事で必要なエネルギーを取ることが体の回復には一番です。

本来は健康や楽しむために行なうスポーツですが、それが原因で健康を害してしまうことがオーバートレーニング症候群の一番の問題だといえます。体の不調があったらトレーニングを休んだり、ペースを落とすことも大事です。自分の体の状態に注意してスポーツを楽しみましょう。

解説:星乃 明彦

熊本病院

包括診療科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス