秋といえば、サバやサンマなどの魚がおいしい季節です。新鮮な魚はやはり生で食べたいもの。しかし、生魚には食中毒の原因となる寄生虫「アニサキス」が寄生している可能性があります。旬のものを安全においしく食べるために、食中毒の種類やアニサキス症について知っておきましょう。

食中毒について

食中毒は、「食品、添加物、器具、容器包装に付着した微生物、化学物質、自然毒などを摂取することに起因する衛生上の危害」と食品衛生法第58条に定義されています。

食中毒はその原因によって、①細菌性②ウイルス性③寄生虫性④化学物質性⑤自然毒性の5つに大別されます。

食中毒の分類

| 種類 | 原因となる微生物、化学物質、自然毒など |

|---|---|

| 1 細菌性 | 1)(生体外)毒素型: ボツリヌス菌、ブドウ球菌など 2)感染侵入型: サルモネラ属菌、赤痢菌、カンピロバクターなど 3)感染毒素型: コレラ菌、腸炎ビブリオ、病原性大腸菌など |

| 2 ウイルス性 | ノロウイルスなど |

| 3 寄生虫性 | アニサキス、クドア、サルコシスティスなど |

| 4 化学物質性 | 農薬、有機水銀、鉛、ヒ素、PBCなど |

| 5 自然毒性 | 1)動物性: フグ毒、麻痺性貝毒、下痢性貝毒など 2)植物性: 毒キノコ、トリカブト、ジャガイモの芽、スイセン、アジサイなど |

1999年、食品衛生法の一部改正(厚生省令第105号)があり、アニサキスを含む寄生虫による衛生上の危害も食中毒として扱われることになりました。さらに2012年、食中毒事件票※1にクドア、サルコシスティス、そのの寄生虫(クリプトスポリジウムなど)とともに、アニサキスが食中毒の病因物質として新たに追記されたことで、近年注目度が高まったようです。

2016年の厚生労働省による食中毒事件の統計では、ノロウイルス(354件)、カンピロバクター(339件)に次いでアニサキス(124件)が第3位と報告されています。しかし、実際にはもっと多くの例が存在すると思われます。

アニサキス症と診断した医師は、ただちに保健所に届けることが必要です。医師以外の者からの苦情や報告は、食中毒の疑いとして保健所が受け付けています。

※1食中毒事件票 : 保健所が食中毒患者または食中毒による死者並びに原因となった家庭・業者・施設等を調査し、総合的に考察した上で作成する都道府県・保健所設置市・特別区へ報告するための票

アニサキスとは

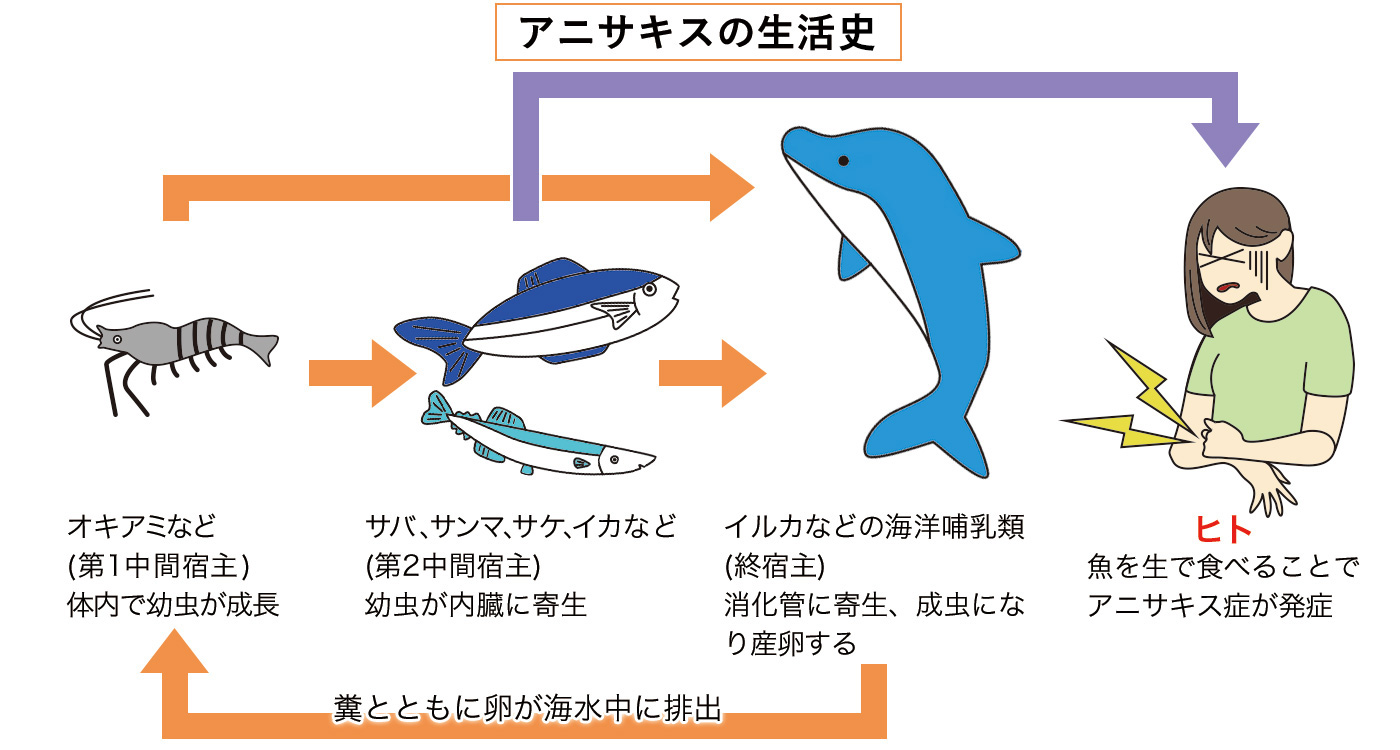

クジラや魚の体内に生息する寄生虫で、魚の内臓に寄生し、魚が死ぬと筋肉へ移動します。人が魚を食べる際にこのアニサキスを生で食べることで、食中毒(アニサキス症)が発症してしまうのです。アニサキスは、人の体内では長く生きられず、1週間以内には死ぬといわれています。そのため、腹痛などの症状があってもほとんどの場合は自然によくなります。発症はサバによるものが最も多く、ほかにイワシ、アジ、タラ、サケ、イカ、サンマなどにもみられます。

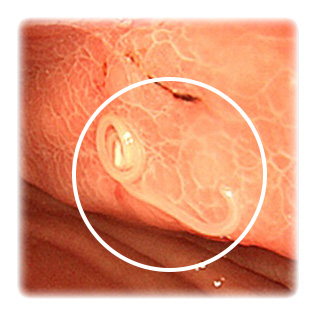

胃カメラで見たアニサキス

昔からサケやマスは生では食べない、という習慣があるのも「あたる」確率が高かったためでしょう。駅やサービスエリアで売っている有名な鱒ずしは、一回冷凍してあるので心配いりません。寿司屋でいただくサーモンは養殖されたサケなので、アニサキスに汚染されている心配はなく、感染することはありません。

胃カメラで見つかるアニサキスは長さ2cmほどの白く細長い線虫で、身体の端を胃の粘膜に差し込んでとぐろを巻いています。捕まえようとするとくねくねと動きます。アニサキスが刺さっているところだけでなく、離れた場所にも赤いむくみがみられたり、時には浅い潰瘍ができていることもあります。

アニサキス症の症状

食後数時間で、胃に差し込むような強い痛みが出現します。しばらくすると痛みは落ち着きますが、また数分するとグーッと強い痛みの波がやってきます。一定の間隔をおいて起こったり止んだりする間歇(かんけつ)的な痛みは、アニサキス症の特徴です。同時に発熱や蕁麻疹などのアレルギー症状を伴うこともあります。胃の痛みは虫体が粘膜に刺さった痛みではなく、このアレルギーによる痛みと考えられています。放置してもアニサキスは死んでしまうので、発症後、4~5日で胃痛は消えていきます。胃カメラで虫体を摘除すれば痛みはすぐ消えるようです。しかし、私の体験ですが数年前、地場産のサケの刺身を食べた後にアニサキス症になったときは、翌日まで痛みが残りました。

胃を通り越して小腸にたどりついた場合には、食後十数時間~数日後に腹痛が起こります。腸がひどくむくんでしまうと、内容物の通過が悪くなって腸閉塞を起こし、吐き気や嘔吐、下痢などをきたします。診断は、胃の場合と違ってカメラで虫体を確認することができないため、数日以内に鮮魚を生食したという食事歴と症状、CT等の画像所見から総合的に判断します。ほとんどは絶食と点滴輸液で症状はよくなりますが、まれに外科手術が必要になる場合もあります。

予防のポイント

ポイント1

生食を避ける

アニサキスは料理で使う食酢での処理、塩漬け、醤油やわさびでは死にません。寄生する魚を知り、生で食べないようにすることが最も確実な予防です。アニサキスは加熱(60℃で1分)や冷凍(-20℃で24時間)で死滅するため、加熱・冷凍後に食べれば問題ありません。

ポイント2

目視で確認する

そうはいっても、天然の魚を生で食べたいという方は多いと思います。アニサキスの大きさは長さ2~3cm、幅は0.5~1mmくらいのため、目で見ることができます。刺身を食べる際は、白色の糸のように見えるアニサキスがいないことを目視確認することが大切です。

ポイント3

鮮度がいい生魚を食べる

魚が生きているとき、アニサキスは内臓に寄生し、死ぬと筋肉へ移動します。そのため、魚が新鮮なうちに内臓を取り除けば、アニサキス症になるリスクは低くなります。また、鮮度に関係なく内臓にはアニサキスが寄生しているため、生で食べないようにしましょう。

アニサキスアレルギー

1990年、サバを食べて蕁麻疹になった人にアレルギー検査を行なったところ、全例でアニサキス陽性、サバ陰性との結果が報告されました。青魚による蕁麻疹の多くは、実はアニサキスに対するアレルギーが原因だったということになります。その後の研究により、アレルギーの原因物質(アレルゲン)は、アニサキス虫体のさまざまな構成成分であり、したがって、アニサキスが生きていても死んでいても蕁麻疹を引き起こす可能性があることが分かりました。

魚を食べてアレルギー症状が出た場合には、アニサキスアレルギーの可能性も考えることが大切です。また、アニサキス症にかかったときには、アレルギー併発の可能性も忘れてはならないでしょう。

解説:本間 照

済生会新潟第二病院

消化器内科副院長

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス