- 済生会の理念

済生会の理念

済生会の理念済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立しました。100年以上にわたる活動をふまえ、日本最大の社会福祉法人として全職員約64,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

- 事業内容

事業内容

事業内容済生会は、405施設・437事業を運営し、66,000人が働く、日本最大の社会福祉法人です。全国の施設が連携し、ソーシャルインクルージョンの推進、最新の医療による地域貢献、医療と福祉のシームレスなサービス提供などに取り組んでいます。

- 施設と拠点

- 症状別病気解説

症状別病気解説

症状別病気解説主な症状やからだの部位・特徴、キーワード、病名から病気を調べることができます。症状ごとにその原因やメカニズム、関連する病気などを紹介し、それぞれの病気について早期発見のポイント、予防の基礎知識などを専門医が解説します。

- お知らせ

- 採用情報

採用情報

採用情報全国の済生会では初期臨床研修医・専攻医・常勤医師、看護師、専門職、事務職や看護学生を募集しています。医療・保健・福祉にかかわる幅広い領域において、地域に密着した現場で活躍できます。

- トピックス

トピックス

トピックス一般の方の心身の健康や暮らしの役に立つ情報を発信中。「症状別病気解説」をはじめとして、特集記事や家族で楽しめる動画など、さまざまなコンテンツを展開しています。

- 寄付のお願い

- English

-

意外なことに、食中毒がいちばん多い季節は冬。ジメジメとした梅雨や、暑い夏の時期よりその発生率は高いのです。これからの季節に注意すべきポイントを学んで、年末年始を健やかに迎えましょう。

食中毒のキホン

食中毒とは、食事が原因で消化器に異状を起こす病気。その原因によって、「細菌性」「ウイルス性」「自然毒」「化学性」などに分けられます。

主な食中毒

細菌性食中毒…カンピロバクター、腸管出血性大腸菌など

ウイルス性食中毒…ノロウイルス、ロタウイルスなど

自然毒食中毒…フグ毒、毒キノコ、トリカブトなど

化学性食中毒…洗剤、農薬、有機水銀などの化学物質

症状としては、下痢やおう吐などがよく知られており、これらの症状によって脱水症状を起こします。変化に弱い高齢者や子どもでは重症化しやすく、特に注意が必要です。

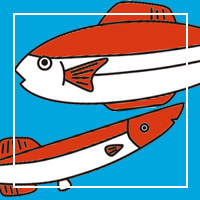

冬場はノロウイルスに要注意

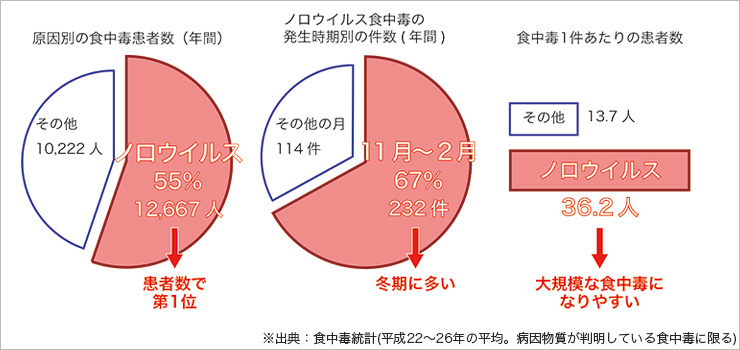

さまざまな原因によって引き起こされる食中毒ですが、そのほとんどは細菌性とウイルス性。細菌は高温多湿を好んで増殖するため、細菌性食中毒は、梅雨や夏の時期に多く発生します。一方、ウイルス性食中毒は冬場に増加。低温や乾燥した場所で長く生きることができるウイルスは、寒い冬が大好きです。中でも、最も多いのがノロウイルスによる食中毒。このウイルスは感染力がとても強く、感染規模が拡大することも多いため、結果、発生件数もダントツなのです。ちなみに、ノロウイルスによる食中毒は、年間の食中毒患者数の半分以上を占めています。

ノロウイルスによる食中毒

このように、冬の食中毒の原因は、ノロウイルスが圧倒的に多いのですが、火が通っていない肉を食べることで食中毒になることもあります。また、子どもはロタウイルスによる食中毒にも注意が必要です。

主な食中毒の病原体と原因および症状は次のとおりです。参考にしてください。

| 病原体 | 原因 | 症状 | 潜伏期間 |

|---|---|---|---|

| ノロウイルス | 汚染された二枚貝や井戸水など | おう吐、下痢、腹痛 | 1~2日 |

| ロタウイルス | ウイルスが付いた食品 | おう吐、下痢、発熱 | 1~3日 |

| カンピロバクター | 鶏肉が多く、生肉や加熱不十分な肉 | 吐き気、腹痛、水のような下痢、頭痛など | 1~7日 |

| 腸管出血性大腸菌 | 生肉や加熱不十分な肉 | 腹痛、下痢、血便 | 3~8日 |

| サルモネラ菌 | 生肉、特に鶏や卵 | おう吐、腹痛、下痢、発熱 | 6~72時間 |

| ウェルシュ菌 | 煮込み料理など | 下痢、腹痛 | 6~18時間 |

| ブドウ球菌 | 汚染された食品 | おう吐、吐き気、下痢 | 3時間 |

予防のポイント

食中毒の原因菌やウイルスは、基本的には加熱処理をすることで、死滅させることができます。そのため、しっかりと火が通ったものを食べることが大切。特に、これからの時期には、長い休みに入る人も多いので、生活リズムが崩れやすいと思います。手洗いを徹底し、食材に菌をつけないように気をつけましょう。

ポイント1

つけない!

手をよく洗う、調理器具をきちんと洗う、生肉で使う調理具とそのほかのものに使う調理具を分けるなどの工夫で、食材に細菌やウイルスが付着することを防ぐことができます。

ポイント2

増やさない!

細菌は暖かく湿度の高い場所で増えるため、冷蔵や冷凍を利用して菌の増殖を防ぎましょう。寒い冬でも、暖房がきいている部屋では菌が増えやすくなりますので、要注意。

ポイント3

やっつける!

食材をしっかりと過熱し、細菌やウイルスを死滅させましょう。特に生焼けの肉には食中毒の原因となる菌がついていることがあるので、中までしっかりと火を通すようにしましょう。

ノロにアルコール消毒は効きません!

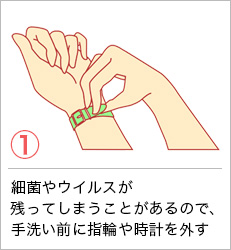

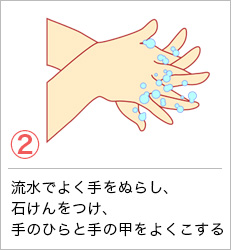

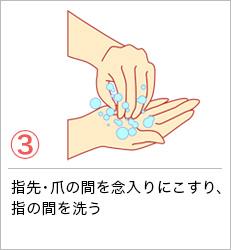

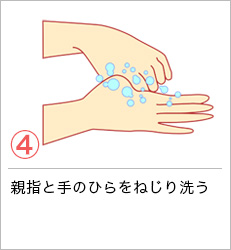

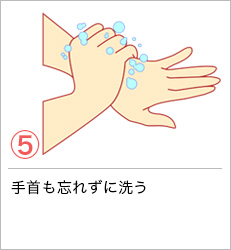

細菌やウイルスの消毒に効果抜群のアルコール。しかし、ノロウイルスに関しては、アルコールの消毒では効果がないことがわかっています。そのため、石けんでの手洗いがいちばんの予防法。正しい手洗いを心がけ食中毒を防ぎましょう。

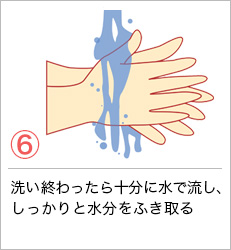

正しい手の洗い方

※一度使ったタオルは水分がついて菌が増えやすい状態になっています。せっかく洗ってもまた手に菌がついてしまうことがありますので、こまめにタオルを替えるように心がけましょう

解説:村中 裕之

済生会熊本病院

TQM部 感染管理室・医療安全管理室・品質管理室 室長

関連記事

病気解説特集

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- 運動のやりすぎで心にもダメージ! 「オーバートレーニング症候群」 2024.09.24

- もし自分や大切な人が発症したら……? 若年性認知症の実態と向き合い方 2024.08.30

- 離乳食期に意外と多い! 赤ちゃんの便秘事情 2024.07.30

- 帯状疱疹は高齢者だけの病気じゃない! 働き盛り世代にこそ知ってほしい 2024.06.28

- 「舌診」で身体の不調がわかるのはなぜ?舌は健康のバロメーター 2024.05.27

- 家では話せても学校ではだんまり…… しゃべりたくてもしゃべれない「場面緘黙」 2024.04.30

- 男性の「乳がん」をご存じですか? 2024.03.22

- 肉を食べる際は要注意! 「ステーキハウス症候群」とは? 2024.02.22

- すべて見る

施設と拠点

施設と拠点 お知らせ

お知らせ

済生会共同治験ネットワーク

済生会共同治験ネットワーク この人

この人 済生春秋

済生春秋 薬剤師が教える薬のキホン

薬剤師が教える薬のキホン いまいみさの魔法のおりがみ

いまいみさの魔法のおりがみ

済生会保健・医療・福祉総合研究所

済生会保健・医療・福祉総合研究所