水分の過剰摂取や、長時間のデスクワークで血行が悪くなるなど、さまざまな原因でカラダはむくむことがあります。しかし、むくみが病気のサインという時もあるのです。むくみの原因や種類、病院の受信が必要なものや予防対策についてを解説します。

むくみとは

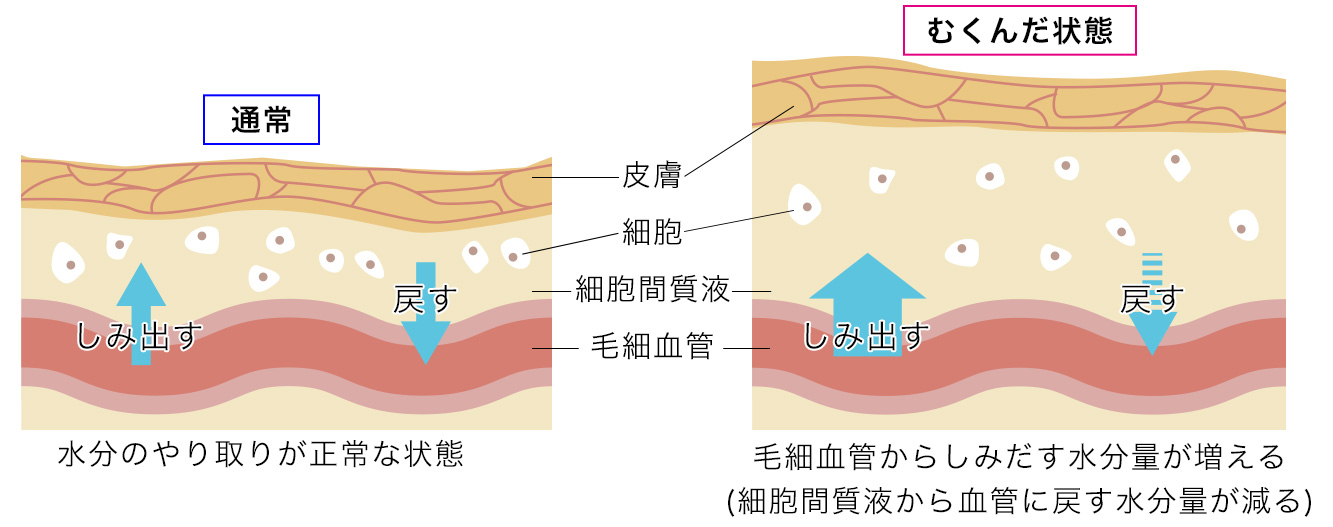

「むくみ」は、医学用語では「浮腫(ふしゅ)」といいます。多くの場合、病気ではありません。身体の中の水分の分布が変化した状態と考えてください。人間の身体の60%は水分でできていて、そのうち細胞の中に3分の2、細胞の外に3分の1(血液と細胞間質液※1)の割合で分布しています。血液が流れる毛細血管の壁には微小な穴があり、細胞間質液には毛細血管からしみ出した酸素や栄養素を細胞に届け、細胞の代謝によってできる二酸化炭素や老廃物を毛細血管に戻すはたらきがあります。むくみはなんらかの原因によって、毛細血管からしみ出す水分量が増える、または細胞間質液から血管に戻す量が減り、細胞間質液が多くなることで起こるものです。このように、細胞と細胞間質には常に水分が存在しているため、足の場合「靴下のあとが少しつく」くらいの状態は正常です。また、細胞間質液はリンパ管にも液体を送り込んでおり、リンパ管が手術などによって詰まることがむくみの原因になる場合があります。

※1 細胞間質液: 血管外の細胞間のすきまを満たす液体

<皮膚の断面図>

むくみはなぜ起こるのか?

原因である体内水分の分布のコントロールには、①血管内の静水圧(血管内の水分量)②血管内の浸透圧③血管の透過性④リンパ管、が関与しています。その他に外的な要因として⑤長時間同じ姿勢でいること(特に下肢のむくみの場合)があげられます。それぞれについてみていきましょう。

1 血管内の静水圧の上昇

むくみは血管内の水分が多くなりすぎたとき、もしくは静脈がどこかでせき止められ、静脈血圧(血液が流れる圧力)が上昇し、血管からしみ出す水分量が増えることで起こります。水分や塩分(摂取すると水分を多く取り込む性質があるナトリウムとなって体内へ運ばれる)を摂りすぎたときにむくむのは血管内の水分量が多くなり、静水圧が上昇するためです。

原因となる病気

・心不全(心臓が血液をうまく巡回させられない)

・腎不全(腎臓がうまく水分を尿として排泄できない)

・下肢静脈瘤(下肢の静脈に水分がたまりやすくなる)

・深部静脈血栓症(静脈の中に血栓ができる)や、子宮筋腫(腹腔内の腫瘍)で、血栓や腫瘍により血管が圧迫されたときなど

2 浸透圧の低下

血液内の栄養が少なくなると血管内に水分を保つための力(浸透圧)が低下するので、水分を血管内に保っておくことが難しくなることがあります。そのため、血管の外に水分や塩分が増え、身体がむくみます。

原因となる病気

・栄養失調(消化管の病気で血管に水分の吸収ができない)

・ネフローゼ症候群(腎臓からアルブミンが漏れてしまう)

・肝硬変(肝臓でアルブミンの生産が低下している)など

3 血管透過性が高くなる

血管透過性とは、血管と血管外の物質の出入りのことです。何らかの疾患で、血管自体が血液を保っておくことが難しくなり、水分が血管外に出てしまいむくむことがあります。

原因となる病気

・膠原病(リウマチ関連疾患)

・内分泌疾患(主に甲状腺疾患)など

4 リンパ管の閉塞

手術でリンパ節を取り除いたり、放射線治療によって、リンパの流れが停滞することで起こります。(リンパ浮腫)

5 長時間同じ姿勢でいること

長い間立ちっぱなしや座りっぱなしでいると、重力の関係で下肢に水分がたまり、むくみの原因になります。長い間歩行した場合はあまりむくみません。これは筋肉のポンプ※2を使って血液が循環しているためです。

※2 筋肉のポンプ: 筋収縮による静脈血循環促進のこと

こんなときは病院へ

長時間座りっぱなしでむくんだ場合や、1日寝て引くようなむくみは病院まで行く必要はありません。しかし、むくみの中には危険な病気が潜んでいる場合もあります。下記のような症状が出た場合は病院を受診してください。

救急車で病院へ行くべき場合

・食事や服薬の直後にむくみが出現した(血管運動性浮腫)

できるだけ早く病院へ行くべき場合

・数日の間で局所にむくみが出現した

・薬を飲み始めた、もしくは変えたタイミングで出現した(薬剤性)

【むくみとあわせて起きる注意すべき症状】

・夜に息苦しくて横になれない(心不全)

・一週間ほど前に熱が出たあとにむくんできた(溶連菌感染後糸球体腎炎)

・尿が泡立つようになった

1カ月以内に病院へ行くべき場合

・関節の痛みを伴う(膠原病<リウマチ関連疾患>)

・下肢の静脈瘤(足の表面にある静脈が拡張し浮き出た状態)に気づいた

・肝臓がわるいといわれている人がむくんできた

【むくみとあわせて起きる注意すべき症状】

・疲れやすい、脈がとてもゆっくり(もしくはとても速い)、暑がりで汗をかくようになった(もしくは汗をかかなくなり寒がりになった)、急に体重が減った(甲状腺疾患)など

むくみは、なんでもないものから重篤な疾患までさまざまです。上記の緊急性の高いむくみが出現した場合や、むくみに加えて突然身体が変調をきたした場合は病院を受診するようにしましょう。

予防のポイント

ポイント1

適度な運動

下肢の筋肉がつくとむくみにくい体質になります。ウォーキングやランニングなど、日々の適度な運動を心がけましょう。また、弾性ストッキングの使用も血液の流れを促進します。

ポイント3

アルコールを控える

アルコールを飲むと喉が乾き、水分を余分に摂ることによってむくみやすくなります。アルコールを飲む際は一度に多量を飲むことを避け、少しずつ飲むようにしましょう。

解説:松下 達彦

済生会滋賀県病院

総合内科部長

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス