足は私たちの日常生活を支える重要な部位です。しかし、トラブルが起こりやすく、足元の健康を損なうと全身に支障をきたす場合があります。済生会川口総合病院・皮膚科主任部長の高山かおる先生が、フットケアや靴の履き方のポイントを解説します。

足の健康を守ることが大切な理由

普段私たちは、当たり前のように立ち上がり、歩き、走り、階段を駆け上がりますが、そのたびに大きな負荷が足にかかっています。それでも立っていられるのは、全体重を足が支えてくれているからです。しかし、姿勢のゆがみがあったり、合わない靴を履き続けたりすると余分な負荷がかかり、さまざまな支障をきたすようになります。外反母趾はその代表例です。足が故障し歩くことが面倒になると、筋肉は弱っていきます。その状態が長引けば、足だけでなく身体全体の健康が損なわれていく可能性があります。

タコやウオノメなどのちょっとしたトラブルも、もともとは身体の悪い癖が原因です。今は小さな問題でも、放置すると将来の足の故障につながりかねません。日頃から足をいたわり、少しでも異変を見つけたら放置せず、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

足のトラブルチェック方法

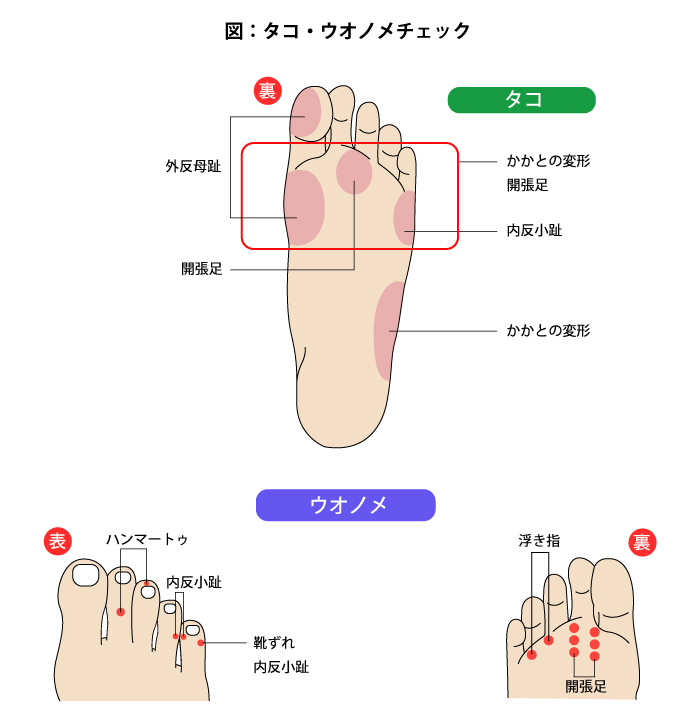

タコ、ウオノメは足のトラブルのサインです。タコ、ウオノメができる場所で、将来どのような病気につながるかを予測することができます。自分の足の状態をチェックしましょう。

| ・ | 外反母趾 |

| ・ | 内反小趾 |

| ・ | 開張足 |

| ・ | ハンマートゥ…親指以外の指の骨が「く」の字状に曲がって固まった状態のこと。曲がった関節や指先、指の付け根が靴に当たり、痛みを伴う |

| ・ | 浮き指…5本の指のつけ根を横に結ぶ横アーチが崩れ、指の付け根が床についてしまうことで、足指が地面にきちんと着かず浮き上がった状態。外反母趾や内反小趾の原因になる |

日頃からできる足のケア

①足のお手入れをする②歩き方・姿勢を改善する③足に合った靴を正しく履く、といったことで、足のトラブルを防いだり改善したりすることができます。保湿などの手入れが十分でない、姿勢が悪い、靴が合っていないなどの要素が重なって問題を引き起こすことが多いため、すべてのケアを行なえるのが望ましいですが、まずは誰でも簡単にできる足のお手入れから始めることをお勧めします。

ポイント1:足をお手入れする

大切なのは自分の足を見つめ直し、状態を自覚することです。はじめに、次のようなお手入れをしましょう。

| ・ | お風呂で指先まで丁寧に洗う。 |

| ・ | クリームを塗り保湿する(乾燥しやすいお風呂上りは特に気をつけましょう)。 |

| ・ | 巻き爪や陥入爪(かんにゅうそう=巻いた爪が皮膚に食い込む状態)などを防ぐため、爪を四角に切る。指の先端から1mm以内の長さでまっすぐ切り、角は少しだけ丸くする。 |

| ・ | ストレッチをする。 |

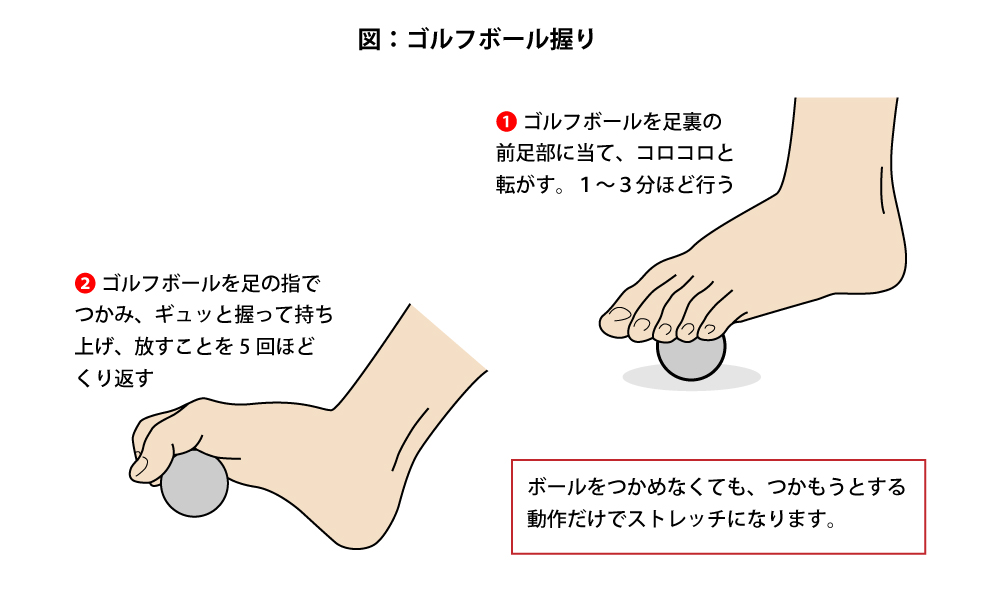

開張足や扁平足、外反母趾などの予防に有効なのが「ゴルフボール握り」というストレッチです。足の裏を柔らかくし、指の筋力を鍛える効果があります。

ポイント2: 歩き方・姿勢を改善する

歩き方や姿勢が悪いと関節の変形につながり、外反母趾などの原因になってしまうので、自分の姿勢をチェックしてみましょう。まっすぐ立った姿勢で自分の足を見下ろしてみてください。足の甲から先が見えますか。お腹や胸が見えていると、腰が反っている証拠です。姿勢を正すには、「おへそを後ろにする」ことを意識しましょう。お腹に力を入れず、指でおへそをぐっと押し込んで、指を放してもその状態をキープしたままにしてみてください。おへそを意識してお腹に力を入れることで腰の反りを改善することができ、腰痛予防にもなります。

歩くときは「自分の足はおへそから」と、おへそを意識しながら足を振り出すようにしましょう。すると体幹がぶれず、腰が横揺れせず縦に揺れるようになります。その結果、腰を痛めにくくなり、バランスよく歩くことができます。腹直筋と腸腰筋を使って歩くことになるので、筋肉が鍛えられ太りにくくなります。

ポイント3: 足に合った靴を正しく履く

靴に関するポイントは、自分の足のサイズとTPO(時・場所・場合)に合うものを選ぶことと、正しく履くことです。

自分に合う靴の選び方は次のことを参考にしてみてください。

| ・ | 足長(足の全長)と足囲(親指の付け根と小指の付け根の周囲長)が、それぞれ靴の長さ(cm)と幅(E、EEEなど)に合っている |

| ・ | 靴のかかと部分に芯が入っていてかかとが固定される |

| ・ | 足の甲がきちんと固定される |

| ・ | 指先にゆとりがあり、指が靴の先に当たらない |

| ・ | 指の付け根の部分で靴底が曲がる |

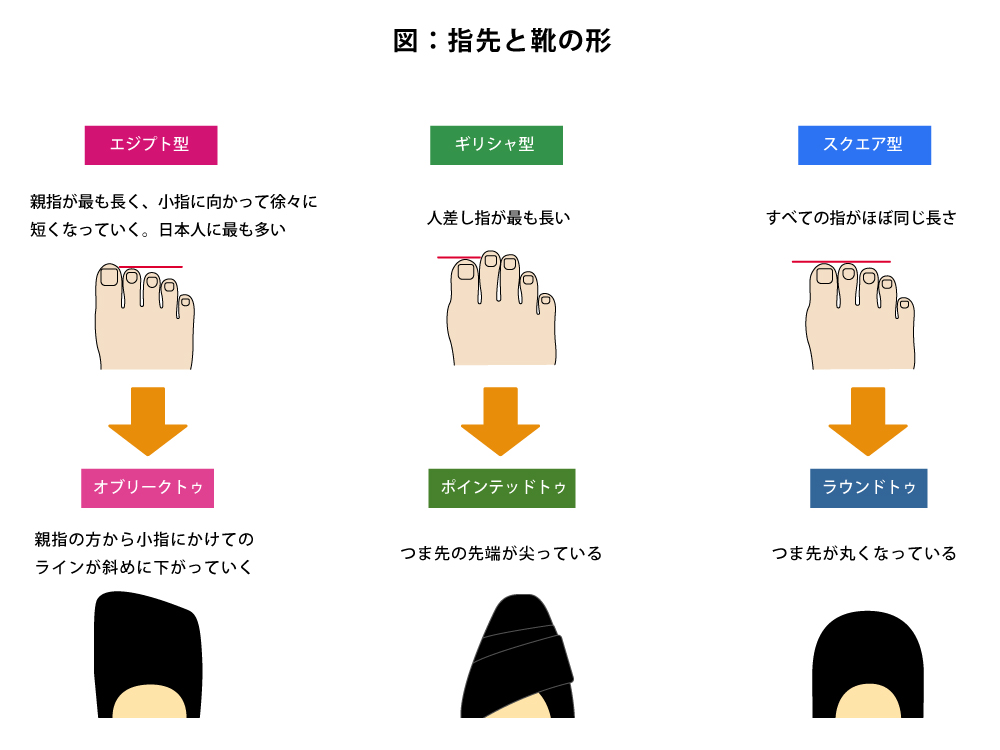

| ・ | 指先の形と靴のつま先の形が合っている |

通勤、通学を含め日常のTPOに合わせた靴を履いているかどうかも振り返ってみてください。一日の生活を通して靴を履き替えることをお勧めします。通勤では歩きやすいスニーカーを履き、オフィスでは必要に応じてパンプスや革靴に履き替えましょう。スリッパに履き替えると解放感があって楽ですが、指の筋肉が使われないためむくみの原因になります。楽な靴を履きたい場合は、カップインソール(土踏まずの部分が盛り上がった、取り外しができる中敷き)が入った室内履きをお勧めします。

以上のことを踏まえて選んだ靴を正しく履きましょう。靴はかかとに合わせて履きます。靴のかかとに入った芯が身体を支えるので、この芯に這わせておかないと身体全体が揺れ、関節の変形の原因になります。靴に足を入れたら、かかとをトントンと落とし整えます。ひもやマジックテープはかかとに合わせて締めましょう。

特に足の健康に注意すべき人

糖尿病を持っている人、神経障害・血流障害がある人、透析を受けている人は、小さなタコなどの傷から、潰瘍や壊疽(えそ=壊死した組織が細菌などによりさらに悪化した状態)を引き起こしやすくなっています。末端の神経障害がある場合は痛みに対する感覚が鈍くなっていて傷に気づかないこともあるので、毎日足を見て触って皮膚の状態をチェックしたり、日頃から白い靴下を履いて出血がないか確認したりすることでけがを予防しましょう。異常を見つけても、自分で削ったりせず皮膚科に相談してください。

また、水虫などが原因で皮がむけ、そこから菌が侵入すると新たな感染症を起こし、敗血症に進展したり、最悪の場合死に至ったりすることもあります。水虫やその恐れがある場合も皮膚科に相談しましょう。同じ理由で、爪白癬(つめはくせん=爪水虫)や巻き爪も早めに治すことが重要です。

高齢者の足の健康

歩こうとしても思うように足が上がらなくなり、転倒リスクが高まります。足を弱らせないために、毎日3000歩(または30分強程度)以上歩くことを意識しましょう。使わないとどんどん弱っていくので、必要があれば薬で関節の痛みなどをコントロールし、できるだけ歩くことを心がけてください。

立った姿勢で片足を上げてみて、立っていられない人は足を引きずって歩いている可能性が高いので要注意です。壁に手をつくなり、誰かに支えてもらうなりしてチェックしてみてください。

解説:高山 かおる

済生会川口総合病院

皮膚科主任部長

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス