2023.01.18 公開

巣状分節性糸球体硬化症

focal and segmental glomerula sclerosis

解説:大江 健二 (東神奈川リハビリテーション病院 診療部長 内科部長)

巣状分節性糸球体硬化症はこんな病気

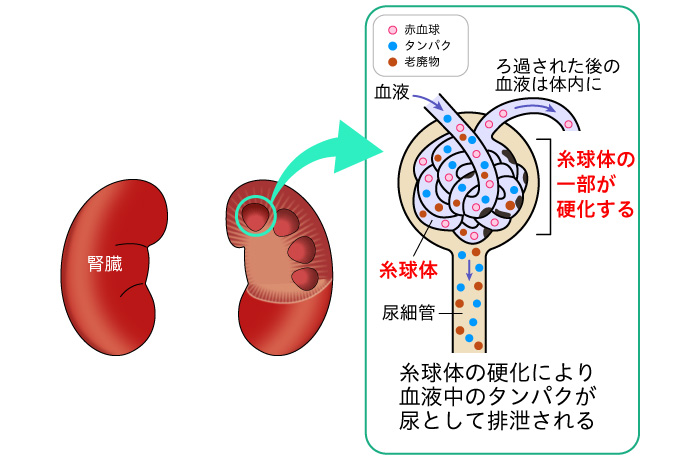

巣状分節性糸球体硬化症はネフローゼ症候群の一種で、腎臓内の毛細血管が球状に集まっている糸球体(しきゅうたい)の一部が硬くなる(硬化する)ことで、高濃度のタンパク尿や血尿、高血圧、浮腫などが生じる病気です。

糸球体の毛細血管には小さな穴が網目状にあいており、その穴を通して血液がろ過されます。巣状分節性糸球体硬化症は糸球体の硬化により、通常は通過しない血中タンパクが尿中に漏れることで起こります。

多くは若年者にみられ、ほとんどは明らかな原因疾患がない一次性(原発性)ですが、肥満のほか、HIV感染症やヘロインの使用などに伴って発症する二次性(続発性)もあります。巣状分節性糸球体硬化症は「エイズによる腎症」として有名です。一部、家族性(遺伝性)のものもあります。

病気のメカニズムは不明な点が多いですが、リンパ球の異常によって起こることがあります。

巣状分節性糸球体硬化症の症状

ネフローゼ症候群の一種で小児にみられることが多い微小変化型ネフローゼ症候群と同様に、急に発症し、高濃度のタンパク尿や浮腫がみられることが多いです。一方、微小変化型ネフローゼ症候群に比べて血尿や高血圧を引き起こしやすいです。

巣状分節性糸球体硬化症は、ステロイドが効かないステロイド抵抗性のネフローゼ症候群となって、その後腎不全に進行しやすいです。症状が落ち着いて安定した状態とならない(非寛解)患者さんの多くは、約10年で透析を必要とするような末期腎不全へ移行します。

巣状分節性糸球体硬化症の検査・診断

腎生検によって採取した病理組織から診断します。

光学顕微鏡を用いた検査では大半の糸球体は正常で、一部(巣状)の糸球体に、部分的(分節性)に血管の硬化がみられます。

糸球体の多くの箇所を観察しないと、類似した病気の微小変化型ネフローゼ症候群と見誤る可能性があるため、注意が必要です。

蛍光抗体法(蛍光色素が付いた抗体を用いて抗原の所在を調べる染色方法)で観察すると、硬化部に顆粒状沈着物として免疫グロブリンM(IgM)や補体タンパク質C3が認められることがあります。

電子顕微鏡を用いた検査では、糸球体上皮細胞の「足突起(そくとっき)」と呼ばれる部分が広範囲に消失しているのがみられます。

また、尿検査で尿タンパクを調べると、分子量が小さい血中タンパクであるアルブミンの比率が低く、分子量が大きい免疫グロブリンG(IgG)の比率が高いという特徴がみられます(この状態を「選択性が低い」と表現します)。これも他の病気(特に微小変化型ネフローゼ症候群)との鑑別に重要です。

巣状分節性糸球体硬化症の治療法

初期治療としてステロイド薬を使用しますが、効きにくいケースが多く、効果があっても頻繁に再燃(再び進行が始まること)を起こすことが多いため、難治性(治りにくい)とされています。

20~30%の患者さんはステロイド治療により寛解(症状が落ち着いて安定した状態)に至ります。ステロイド治療で改善が見込めない場合は免疫抑制剤を併用します。血栓予防のため抗血小板薬や抗凝固薬を併用することもあります。

なお、巣状分節性糸球体硬化症のように難治性のネフローゼ症候群に対しては、血液を体外の機械に通してLDLコレステロールを取り除き、きれいにしてから再び戻す「LDL吸着療法(LDLアフェレーシス)」という治療法を行なうこともあります。

巣状分節性糸球体硬化症はタンパク尿、高血圧、血尿を伴い、多くは若年者にみられます。特にHIV感染者やヘロイン常習者の場合は発症の可能性を念頭に置く必要があります。気になる人は専門医を受診してください。

解説:大江 健二

東神奈川リハビリテーション病院

診療部長 内科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス