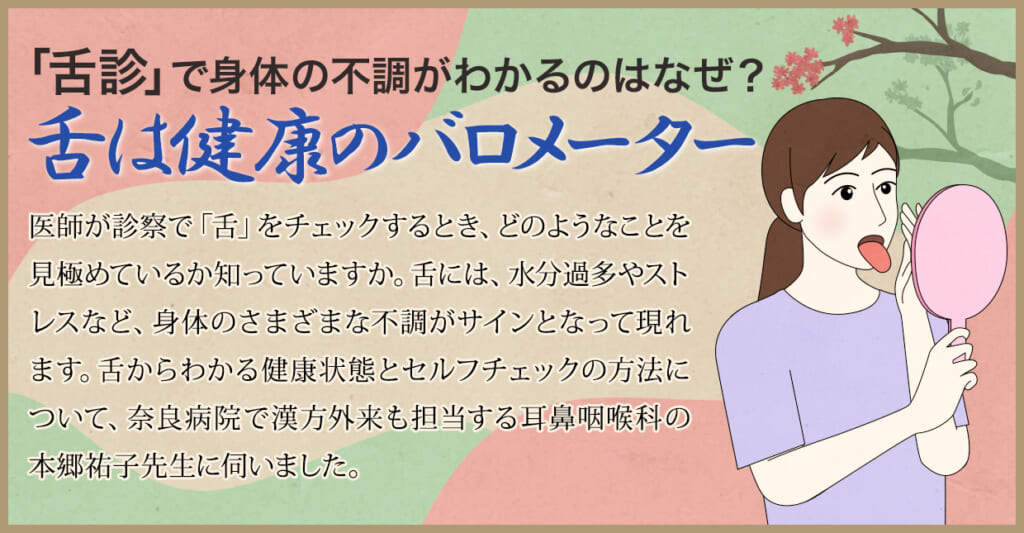

医師が診察で「舌」をチェックするとき、どのようなことを見極めているか知っていますか。舌には、水分過多やストレスなど、身体のさまざまな不調がサインとなって現れるため、病気の早期発見や健康管理のためにも、自分で毎日チェックすることが大切です。舌からわかる健康状態とセルフチェックの方法について、奈良病院で漢方外来も担当する耳鼻咽喉科の本郷祐子先生に伺いました。

身体からのサインを見つけ出す「舌診(ぜっしん)」

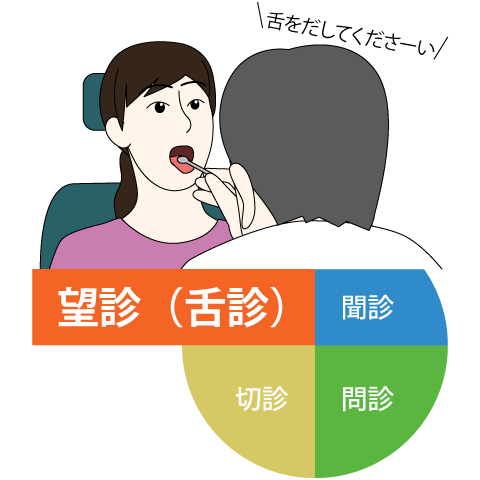

●東洋医学が重きを置く四つの診察

紀元前2世紀ごろの中国に起源を持つ東洋医学。中国から伝えられた医学をもとに、日本独自の伝統医学として発展した「漢方」や「鍼灸」などもその一つです。

検査データに基づき、身体の一部分について客観的に診断する西洋医学に対し、東洋医学は「治療経験」をもとに全身を見て診断し、自然由来の生薬で対処するのが特徴。症状によっては西洋医学が適している場面もあり、どちらが良い悪いではなく、状況に応じてどちらで対処するのが適しているかを判断するのがベストです。

例えば、耳鼻咽喉科には、めまいにお悩みの方がたくさん訪れます。内耳にある「三半規管」、三半規管と蝸牛(かぎゅう)の間にある「前庭」の不調が原因となっている場合もありますが、検査をしても数値化できないため、はっきりとした原因がわからないことも多々あります。肩こり、事故の後遺症で続く足の痺れ、心の不調なども同様、検査データで原因がわからない体の不調と親和性が高いのが東洋医学です。東洋医学では、体の不調の原因を経験と「四診(望診・聞診・問診・切診)」に沿って探っていきます。

四診とは?

四つの診察という意味で、聴覚と嗅覚で観察する「聞診」、患者さんの訴えや症状の背景を聞く「問診」、目の結膜の色やお腹、脈拍など身体を触って判断する「切診」、そして、患者さんの様子と舌の状態を見る「望診(舌診)」です。病院で先生にまず舌を見られたという経験がある方も多いと思いますが、東洋医学では、身体の状態を調べるときに舌を見ることが基本の一つになっています。

知ってる? 「舌が教えてくれること」

●舌に病気の“予兆”が現れやすいのはなぜ?

舌は脾臓(ひぞう)や胃につながっているため、身体の不調がサインとなって現れやすい部位です。また、粘膜で覆われ、血管がたくさん通っているので、血流や体内の水分量の変化がわかりやすいともいわれています。

東洋医学的に、肝・心・脾・肺・腎の5つの臓腑を表す「五臓」という言葉がありますが、そのなかでも「脾(脾臓)」は、胃の左側にあり食事の消化吸収などをつかさどる臓器です。東洋医学では、生命活動を営む根源的なエネルギーを「気血水(きけつすい)」と名付け、気(エネルギー)と血液と水分の三つがうまく循環しているのが正常な状態だと考えます。脾臓は、この気血水の流れを作り出す臓器でもあります。

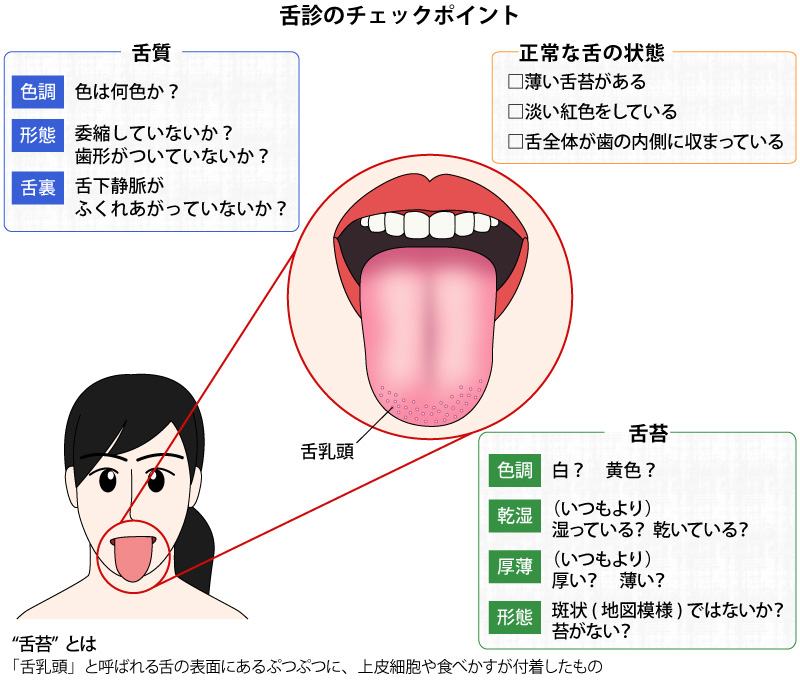

●舌診で見るのは「舌苔」と「舌質」

医師が舌診でチェックするポイントは大きく分けて2つあります。「舌苔(ぜったい)」と「舌質(ぜつしつ)」です。舌質とは、表面の色と形、裏側の舌下静脈の状態のことです。舌苔は、解剖学的にいうと「舌乳頭(したにゅうとう)」と呼ばれる舌の表面にあるぷつぷつした突起に、上皮細胞や食べかすが付着したものです。舌診では、舌苔の色、乾燥度合い、厚み、形に異常がないかを調べます。

また、舌の出し方にも注意が必要です。時折、少ししか舌を出せない患者さんがいます。そうした場合は緊張で身体が強張っていたり、気分が落ち込んでいたりすることが多いため、症状の原因を考えるときに重要な所見になります。

●うっすらと苔が残るのが「健康的な舌」

正常な舌の状態は、薄い舌苔があり、舌全体が前歯の裏側に収まっていること。舌苔は喫煙や乾燥によって増え、ごぼうなど食物繊維の多いものを食べると自然と薄くなります。「口臭のもとになる」といった誤解から、歯ブラシなどでごしごしと洗ってしまう方がいますが、寝たきりで唾液が出ない場合などを除いて基本的にはクリーニングをする必要はありません。「舌苔」は身体の状態を知るためには大切な存在ですから、無理に除去して異変を見逃すことのないようにしましょう。

セルフ舌診をしてみよう!

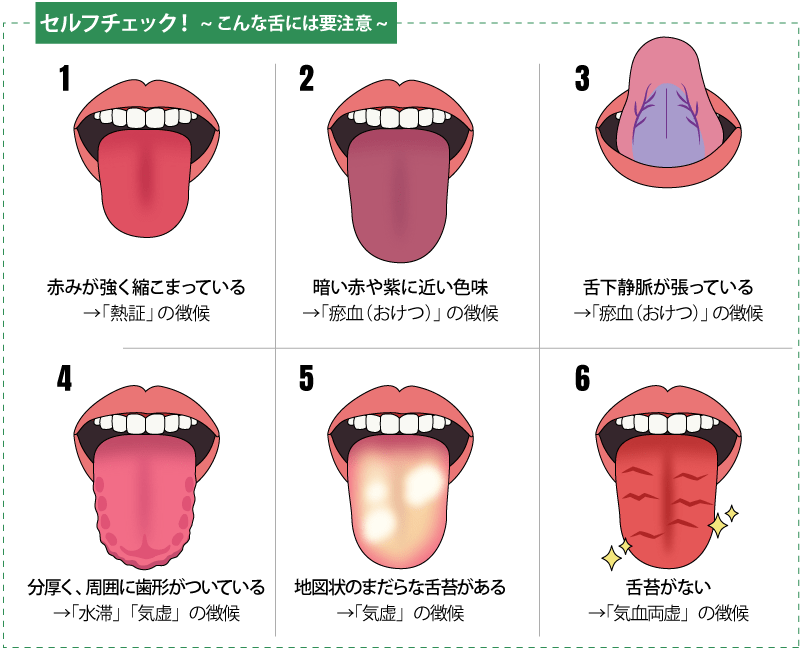

まずは鏡の前に立って、自分の舌を観察してみてください。表を参考に、もし気になる異変があれば生活習慣の見直しや、漢方外来・症状に対応した病院などに相談してみてください。

1

<赤みが強く縮こまっている>

「熱証」の徴候

熱証とは、血液や水分が行き渡っておらず、身体の中に熱が溜まっている状態です。ストレスや疲労の蓄積があるかもしれません。

ワンポイント

身体に熱が溜まっている状態ですが、湯船につかるなどで身体をしっかりと温め、しっかりと水分補給を行ないましょう。

2・3

<暗い赤や紫に近い色味になっている> <舌下静脈が張っている>

「瘀血(おけつ)」の徴候

瘀血(おけつ)とは、血の巡りが滞っている状態です。冷えや運動不足が原因になる場合が多いので、身体を温めるだけでなく、適度な運動で血液の流れを良くすることが大切です。

ワンポイント

舌だけでなくおへその横あたりが盛り上がっていたり、凝っていると感じたりしたら、やさしくマッサージしてみましょう。足の甲にある「太衝(たいしょう)」やくるぶしから指四本分のところにある「三陰交」というツボを押すのも効果的。どちらも血の巡りがよくなるといわれるツボです。

4

<分厚く、周囲に歯形がついている>

「水滞(すいたい)」「気虚(ききょ)」の徴候

水滞(すいたい)とは、水の流れが滞り、本来なら体外に排出されるべき水分が身体の中に溜まってしまった状態です。手足のむくみ、お腹を壊しやすい、頭痛やめまいなどの症状が見られる場合があります。水滞の状態がさらに進むと、脂肪分なども含む体の中の余計な水分がドロドロとした状態になる「淡湿(たんしつ)」を引き起こします。また、気虚(ききょ)とは、元気や気力が不足している状態です。

ワンポイント

排出すべき水分を身体の中に溜め込みやすくする飲酒や甘味の取りすぎには注意しましょう。

5

<地図状のまだらな舌苔がある>

「気虚(ききょ)」の徴候

「気虚」とは、「気」が不足している状態のこと。心身のエネルギーが足りないため、無気力で仕事や家事に身が入らなかったり、胃腸の機能や免疫力が低下してしまい体調を崩しやすくなったりします。風邪をひきやすい、日中に眠気を感じる、食欲不振、下痢気味、全身の倦怠感などの症状もあります。

ワンポイント

「気虚」の状態になると、物事に動揺しやすいなどの症状が現れることもあります。ひざの外側から指四本分のところにある胃腸の働きを改善するツボ「足三里」を押すとよいでしょう。

6

<舌苔がない>

「気血両虚(きけつりょうきょ)」の徴候

気虚に加えて血虚も起こっている状態です。活動力となる気の巡りが悪くなると血液を作り出す機能も低下し、血の巡りも悪くなります。血虚は集中力の低下、睡眠障害、めまい、こむらがえり、月経不順などを引き起こすこともあります。舌の異常のほかに抜け毛が増える、肌荒れ、爪の異常がみられることもあります。

ワンポイント

肉類(レバーなど)、魚類、卵といったビタミンB2、鉄分が多く含まれている食品を積極的に取りましょう。「三陰交」や「足三里」のツボはこの症状にも効果があるとされています。

慢性疾患がある方は特に、舌の様子を毎日自分で確認することで病気の早期発見ができる場合があります。自覚症状が現れていなくても、舌の様子がいつもと違っていれば、検査の数値などで問題はなくても身体の中で何らかの異変が起きている可能性があり、病気の早期発見につながるケースもあります。皆さんも舌のセルフチェックを習慣にして、身体の声に耳を傾けてみましょう。

参考文献

日本漢方医学教育協議会(編):『基本がわかる漢方医学講義』, 羊土社, 2020

解説:本郷祐子

奈良病院

耳鼻咽喉科・漢方外来

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス