お風呂上がりや温かい室内に入った際など、温度差がある場面でなぜか鼻水やくしゃみが止まらない……。それは「寒暖差アレルギー」かもしれません。寒暖差アレルギーの原因や症状、対策について、静岡済生会総合病院副院長の武林悟先生に伺いました。

寒暖差アレルギーとは

●7℃以上の急激な温度変化に反応

お風呂上がりのように暖かい場所から寒い場所に移動したときや、寒い中で熱い食べ物を食べたときなどの急な温度変化で、鼻水(水様性鼻汁)や鼻づまり、くしゃみ、頭痛などの症状が出ることを「寒暖差アレルギー」といいます。医学的な病名では「血管運動性鼻炎」と呼ばれており、7℃以上の温度差がある場合に発症しやすくなります。

名前にアレルギーと付いていますが、スギやヒノキなどの花粉、ハウスダスト、ダニといったアレルゲンから引き起こされる訳ではないため、正確にはアレルギーではありません。アレルギー性鼻炎と症状が似ているので、寒暖差アレルギーと呼ばれるようになったと考えられています。

また、急性鼻炎(鼻風邪)や急性副鼻腔炎(蓄膿)のように、細菌やウイルスによって引き起こされる粘膜の炎症でもありません。

温度差で発症し、アレルゲンの検査や画像検査で異常がみられなければ、寒暖差アレルギーが疑われます。

寒暖差アレルギーの原因と症状

●原因は自律神経のバランス

寒暖差アレルギーのはっきりとした原因は明らかになっていませんが、自律神経(交感神経・副交感神経)のバランスが関係していると考えられています。鼻粘膜の血管の収縮や拡張は、自律神経によってコントロールされており、激しい温度差で刺激を受け続けるとバランスが乱れ、血管の収縮・拡張の調節がうまくできなくなります。

その結果、鼻粘膜の血管が広がり、腫れて、鼻水や鼻づまりなどのアレルギー性鼻炎と似た症状が現れやすくなります。

寒暖差アレルギーは筋肉量の少ない高齢者や30~40代の成人女性に多いといわれます。ほかにもストレスが多い、昼夜逆転の生活をしている、運動不足、脂っこいものをよく食べる、偏食をしているなど、自律神経が乱れやすい生活を送っている人に発症しやすいと考えられます。

●症状は鼻炎以外にも

寒暖差アレルギーの症状として、鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどが典型的ですが、それ以外にも頭痛や倦怠感、肩こりのほか、温度差で肌が乾燥して湿疹やかゆみを引き起こす寒冷蕁麻疹など、さまざまな症状が現れます。

温度差で起こる「寒冷蕁麻疹」とは?

急な寒さに反応して湿疹やかゆみが発症する寒冷蕁麻疹は、「全身性寒冷蕁麻疹」と「局所性寒冷蕁麻疹」の二つに分けられます。【全身性寒冷蕁麻疹】全身が冷えることによって、手足や背中、腹部、首など全身に症状が現れます。赤みや湿疹、強いかゆみを伴います。

【局所性寒冷蕁麻疹】水や氷などの冷たいものに触れたときの急な温度変化によって、触れた部分だけに症状が現れます。赤みやかゆみを伴います。

寒暖差アレルギーの見分け方

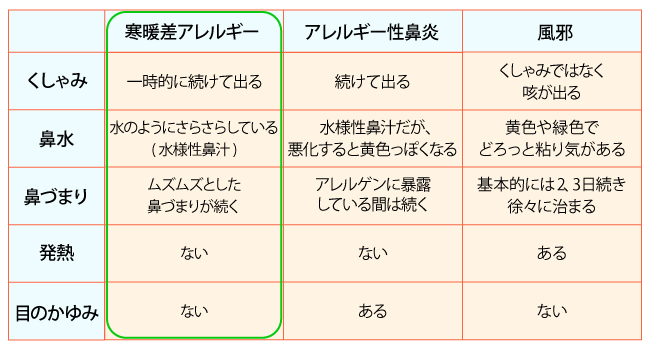

●寒暖差アレルギーとアレルギー性鼻炎、風邪の違い

アレルギー性鼻炎や風邪などによくみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状は、寒暖差アレルギーでも発症しますが、それぞれ症状に特徴があります。体調不良の原因がどこから来ているのかを見分けて、しっかり対策することが大切です。

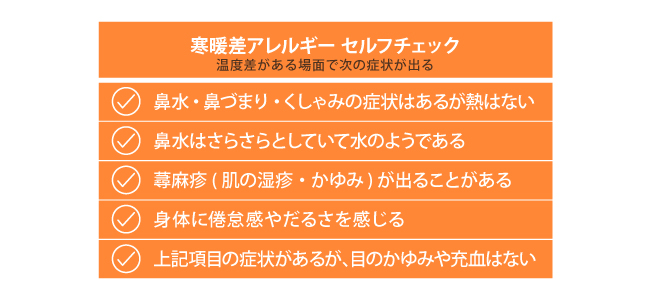

●寒暖差アレルギーのセルフチェック

急な温度変化を感じたときに、下記の症状を発症したことはありませんか。一つ以上該当する場合は、寒暖差アレルギーかもしれません。

寒暖差アレルギーの治療と予防策

●漢方薬や鼻炎用スプレーなどの市販薬も効果的

寒暖差アレルギーは生理的な反応の一種なので、ほとんどの場合は抗アレルギー薬や漢方薬、鼻炎用のスプレーなどの薬で一時的に症状をおさえていきます。薬局やドラッグストアなどで、処方せん無しに購入できる医薬品(OTC薬)が多数販売されているので、まずは市販薬で対処することがお勧めです。

しかし、日常生活に支障が出るほどの症状であれば、鼻粘膜の表面にレーザー光線を当てて腫れや過敏性を和らげる「下鼻甲介粘膜レーザー焼灼術」や鼻の感覚や鼻水の分泌をつかさどる後鼻神経を焼く「後鼻神経切断術」などの手術治療も視野に入れていきます。

●食生活を整えて基礎体力を付ける

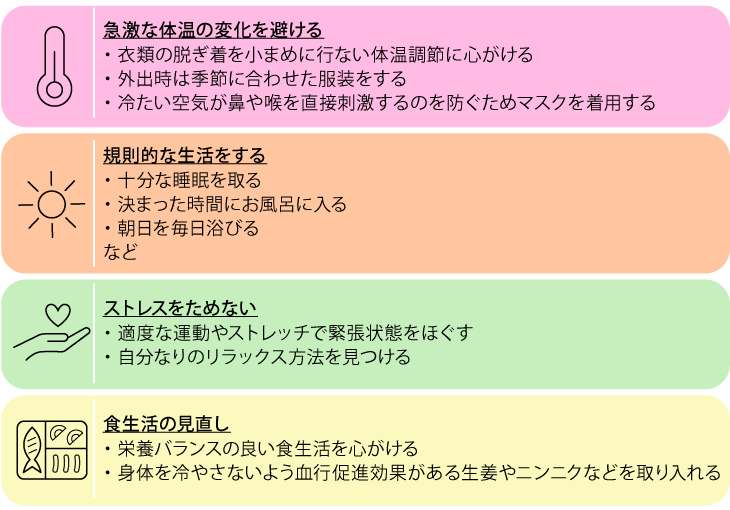

寒暖差アレルギーの予防策としては、筋肉を付けるためのタンパク質や、タンパク質をエネルギーに変えるビタミンB群などを継続的に取り入れ、基礎体力を付けるのがよいといわれています。さらに自律神経の調子を整えるためにも、生活習慣を見直し、睡眠時間や入浴時間、食事などに気をつけましょう。

また、鼻粘膜が乾燥すると、アレルギー症状が悪化することがあるので、保湿スプレーや加湿器を使って鼻粘膜の保湿も心がけるとよいでしょう。

●小さな工夫で体温管理

寒暖差アレルギーを予防するには、体温管理も有効です。

以下の表を参考に、日常生活の中のちょっとした工夫で自分の体温をうまく管理しましょう。

解説:武林悟

静岡済生会総合病院

副院長 耳鼻咽喉科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス