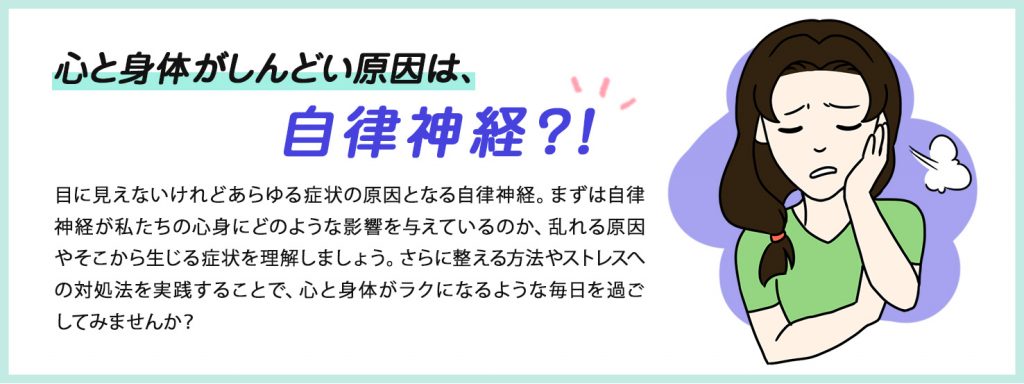

目に見えないけれどあらゆる症状の原因となる自律神経。まずは自律神経が私たちの心身にどのような影響を与えているのか、乱れる原因やそこから生じる症状を理解しましょう。さらに整える方法やストレスへの対処法を実践することで、心と身体がラクになるような毎日を過ごしてみませんか?

自律神経にはどんな役割がある?

「自律神経を整える」という話をよく耳にしますが、そもそも自律神経とは、私たちの身体の中でどういう役割を果たしているのでしょうか。

まず、脳内の間脳に視床下部という組織(中枢神経)があり、ここで自律神経系、内分泌系、免疫系など、生命維持に必要な機能を調節しています。この3つのシステムは互いに影響し合い、私たちの体調をコントロールしています。

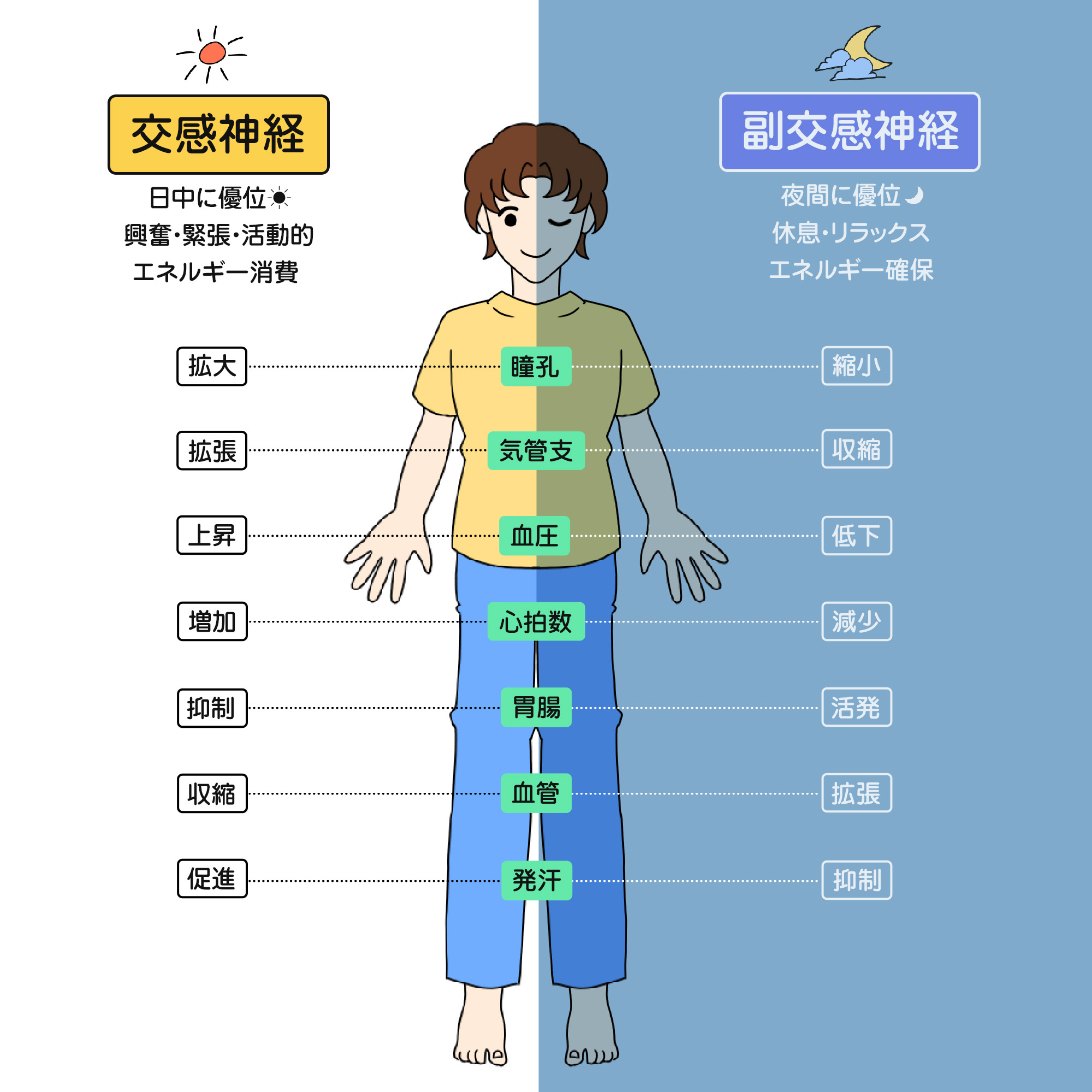

このうち自律神経は、循環、呼吸、体温調節、消化、分泌、排泄など、基本的な生命活動(生体恒常性=ホメオスタシス)を維持する機能を担っていますが、特徴的なことは、それが意志に基づくものではなく、無意識(自律的)に働くという点です。また自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があり、交感神経は「アクセル」、副交感神経は「ブレーキ」の役割を果たしています。この互いに相反する2種類の自律神経が協力して働き、全体のバランスを取ることで、心身の健康が保たれているのです。

自律神経の主な働き

自律神経が乱れると、どうなる?

●心と身体の関係

私たちの心と身体は互いに密接に関係しており(心身相関)、外部からのストレスは、自律神経系、内分泌系、免疫系に影響を及ぼします。そして不安、イライラなどの「心理」やめまい、腹痛などの「身体」、攻撃的行動や依存症などの「行動」等々、さまざまな形で現れてきます(ストレス反応)。

●自律神経が乱れる原因

自律神経が乱れる原因は実にさまざまです。

例えばいつもせかせかして何かやっていないと気が済まないような性格の人は、交感神経の緊張が続いている状態です。ゲーム依存などからくる昼夜逆転は生活リズムの乱れにつながります。また月経前不快気分障害、更年期症状など、性周期に関わるホルモンの乱れ、不安・悲しみ・心の傷など、感情が強く揺さぶられるようなことが起こると、ストレスに弱くなり症状が出ます。さらに天候の乱れ――雨が降りそうなときに頭や関節が痛くなるなど、いわゆる気象病も原因になり得ます。

●自律神経が乱れて生じること

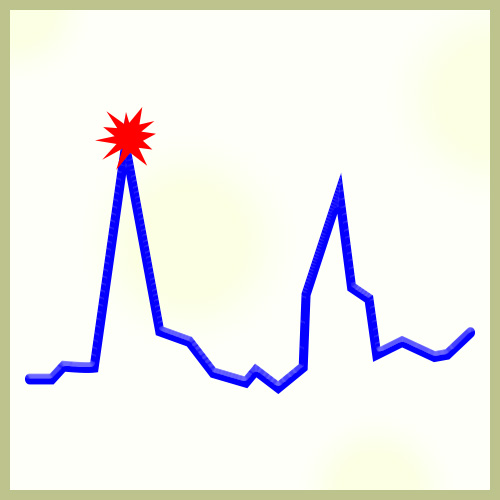

外部からのストレスや自分で作ってしまったストレスも含めて、自律神経にストレスがかかると、交感神経優位(興奮・緊張モード)の状態になるのが共通した流れです。ストレスが続くと副交感神経の働きが低下し、なかなか疲労が回復しません。またストレスがかかると副腎皮質からステロイドホルモンが出て、血圧や血糖値の上昇など身体にさまざまな悪い影響を及ぼします。

自律神経の乱れから起こる症状

自律神経の乱れが続くとやがて「不定愁訴」や「心身症」を発症します。これらは、日常生活の生きづらさが身体症状として現れたものといえます。

●不定愁訴

不定愁訴とは、反復して起きている身体の訴えや症状のことで、それがどこかの身体(器官)の病気の現れにはならないものです。倦怠感や不眠、疲労感、多汗などの全身症状、イライラや不安・抑うつ気分、パニック障害などの精神症状、局所の症状が区別されます。また自律神経失調症とは、本来は、内臓を調整する自律神経系が体内でうまくコントロールされていないことによって引き起こされる、数々の症状を指します。

☆もっと詳しく→症状別病気解説「自律神経失調症」

機能性身体症候群(FSS)とは?

従来、不定愁訴と呼ばれてきたものは、最近、医学的に説明困難な症状(MUS)などといわれ、さらに、機能性身体症候群(FSS)などと称して特定の診断名や症候群が名づけられているものもあります。

うつ病など精神科の病気になると、それに伴い身体のどこかに関する訴え(身体愁訴)が出てきますが、その背景に身体や器官自体の病気があるわけではないので、胃が痛いといってもすぐに胃潰瘍にはなりません。ところが病気なのか本人が神経質ゆえに感じているのか、なかなか判断が難しいもの――例えば食欲がないと非常に強く訴える機能性ディスペプシア、胸は痛いが心電図に異常はない非心臓性胸痛症、リウマチの線維筋痛症なども病気なのか精神的なものなのか分からないような微妙なもの――これらは機能性身体症候群(FSS)に属します。

●心身症

身体疾患の中でその発症や経過に心理社会的要因が大きく関わり、臓器や器官に異常が現れる病態を「心身症」と呼びます。ただし、神経症、うつ病など他の精神障害に伴う身体症状は除外されます。

例えば胃潰瘍は、機能性ディスペプシアと違い実際に胃に穴が開いている状態。そういう意味では単なる不定愁訴ではなく、ストレスの結果として身体が病気になっている――これが「心身症」という状態です。

内科・消化器系なら胃・十二指腸潰瘍、内分泌系なら甲状腺機能亢進症や糖尿病など、一般的な内科の病名が心身症的な現れかたをしているという意味で「心身症」というグループに属するわけです。その病気の背景に、何か心理社会的な要因があるという見方をし、その点も含めて解明を図るというスタンスで治療にあたるもので、心療内科医の専門領域でもあります(心身医学)。

自律神経のバランスを整えて快適な毎日を

自律神経にストレスがかかるとバランスが崩れがちです。交感神経が優位になり、なかなか回復モードになりません。まずは規則正しい生活と、ストレスの解消、発散法を知ることが、自律神経のバランスを整えるために大切です。また昼間や平日は交感神経優位、夜間や休日は副交感神経が優位になるよう、1日単位、1週間単位でバランスを取ることも大事です。

●規則正しい生活

(1)食事をとる時間を安定させ、栄養バランスにも気をつける

- 朝は起床後1時間、夜は21時より前にとる。昼を抜くとストレスが高まるので、食べ過ぎない程度に昼食もとる

- 肥満気味で、メタボリックシンドロームの基準に当てはまるものがある人は、血糖値スパイクにも気をつけよう

(2)質のいい睡眠をとる

- 朝の起床時間を一定にする

- 夜は眠くなったら床につく

- 睡眠時間は人それぞれ。5時間以上9時間未満で自分にとっていい時間を決める

- 昼寝は、15時までに20分以内

- 部屋の電気は消して、静かな環境で眠る。寝る前にスマホは見ない

- 寝る前にアルコールは飲まない

- 午後眠らないようにするには、昼休み中の日光浴と軽いストレッチが有効

(3)適度な運動と生活習慣

- 入浴で疲労回復(ぬるめの湯、10~30分程度つかり、浴槽内で身体を伸ばす)

- ラジオ体操、太極拳など、一定のリズムで身体を動かすリズム運動が効果的

- 腹式呼吸でリラックス

●自分に合ったストレス対処をみつける(ストレスマネジメント)

- 感覚器官を使う……音楽を聴いたり、映画を見たりする

- 運動器官を使う……スポーツや身体運動

- 言葉を使う……誰かと会話する、気持ちを文章にする

- 気分転換を図る……散歩、買物、森林浴、ゲームなど

- 休息をとる……横になる、昼寝をする

- 相談する……人に悩みごとを聞いてもらう

- 薬を飲む……安定剤を服用する

ストレスマネジメントには、ほかにもさまざまな方法があります。

不安や緊張が強いときに、自己暗示をかけるようにして身体をリラックスさせるリラクセーション(自律訓練法)、気持ちを発散させるために思い切り笑うこと・泣くことも効果的です。また自律神経症状に効果があるといわれる漢方*、自律神経を安定させるハーブやエッセンシャルオイルなど、香りの作用で脳にいい影響を与える治療法(アロマセラピー)などを試してみるのもお勧めです。

*本来、漢方では証という見立てを踏まえて薬を選択しますが、医療機関に行くほどでない症状の場合は、薬局で相談してみるのもいいかもしれません。

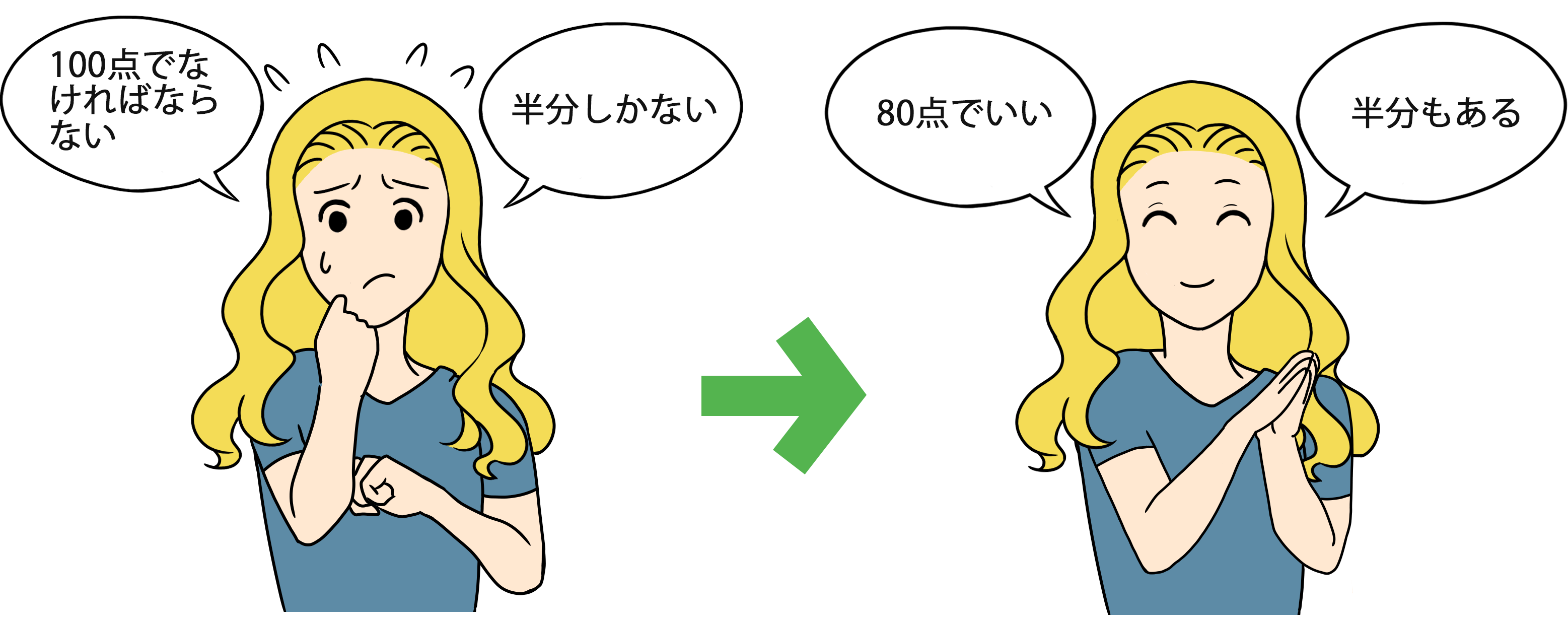

物の見方を変えてみよう!

ストレスになると思うものも、人によって受け取り方が異なります。対人的なストレスなどに対し、物の見方が一つではないことに気づき(認知)、これまでとは違う対処法(行動)をとることでストレスを軽減しようとする方法を「認知行動療法」といいます。

❶ストレスだと受け取ってしまわないような物の見方をする、❷ストレスだと分かったときに行動的な対処をすることでそれを解消する、などストレスの状況を自分なりに変えていく対処法です。

例えば、試験の前にイライラしたり不安になったりするのは、100点を取らなくてはいけないと思っていたとします。それを100点を取る必要はない、80点でも合格するのだからいい、と少し目標を下げてみます。すると気分が軽くなります。

また例えばコップの水が半分しかないと捉えるか、半分もあると思うのか。「しかない」より「もある」と考えた方が、楽になれます。

一つのことを見るのに、いろんな見方があります。ハードルを下げたり、見方を変えてみるのも、心の健康にはいいのではないでしょうか。

解説:白石 弘巳

なでしこメンタルクリニック

院長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

急性ストレス障害(ASD)(病名から探す | 2024.5.8)

急性ストレス障害(ASD)(病名から探す | 2024.5.8) 急な温度変化で鼻がムズムズ それ「寒暖差アレルギー」かもしれません(病気解説特集 | 2023.12.25)

急な温度変化で鼻がムズムズ それ「寒暖差アレルギー」かもしれません(病気解説特集 | 2023.12.25) 社交不安障害(SAD)(病名から探す | 2023.8.23)

社交不安障害(SAD)(病名から探す | 2023.8.23) 全般不安症(GAD)(病名から探す | 2022.12.14)

全般不安症(GAD)(病名から探す | 2022.12.14) 「化学物質過敏症」で苦しんでいる人がいます(病気解説特集 | 2022.9.30)

「化学物質過敏症」で苦しんでいる人がいます(病気解説特集 | 2022.9.30) 「いつ」「なにを」「どのように」食べるかがポイント! 時間栄養学で体内時計を整える(病気解説特集 | 2022.8.31)

「いつ」「なにを」「どのように」食べるかがポイント! 時間栄養学で体内時計を整える(病気解説特集 | 2022.8.31) 血糖値スパイクを予防しよう ──糖尿病になる前に対策を!(病気解説特集 | 2021.6.28)

血糖値スパイクを予防しよう ──糖尿病になる前に対策を!(病気解説特集 | 2021.6.28) 漢方医学で冬バテ対策(病気解説特集 | 2018.1.26)

漢方医学で冬バテ対策(病気解説特集 | 2018.1.26) 自律神経失調症(病名から探す | 2017.6.21)

自律神経失調症(病名から探す | 2017.6.21) 起立性調節障害(病名から探す | 2015.7.7)

起立性調節障害(病名から探す | 2015.7.7) 更年期障害(病名から探す | 2015.4.15)

更年期障害(病名から探す | 2015.4.15)

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス