2017年のノーベル生理学・医学賞以降、徐々に認知度が上がってきた「体内時計」という言葉。医学、栄養学、薬学、運動学など、さまざまな分野に応用されていますが、栄養学との関係では、食べる時間帯こそが大事、という“時間栄養学”に注目が集まっています。この時間栄養学と体内時計の調整法、効率的な食事のとり方について、済生会熊本病院の管理栄養士・松永貴子さんに解説してもらいました。

体内時計・時間栄養学とは?

●体内時計のしくみ

多くの生物は、地球の自転周期に合わせて約24時間周期のリズム(概日リズム)を備えています。細胞レベルに存在するそれぞれの時計遺伝子が、一定のリズムを刻み、コントロールするシステムを「体内時計」と呼んでいます。

●すべての基本は、体内時計を合わせることから

私たちの身体は、睡眠、覚醒、体温、エネルギー代謝、ホルモン分泌などの生理現象が、概日リズムによって変動しています。しかしその周期はおよそ24.5時間と、地球の自転周期である24時間より長いため、このずれを毎日リセットする必要があります。

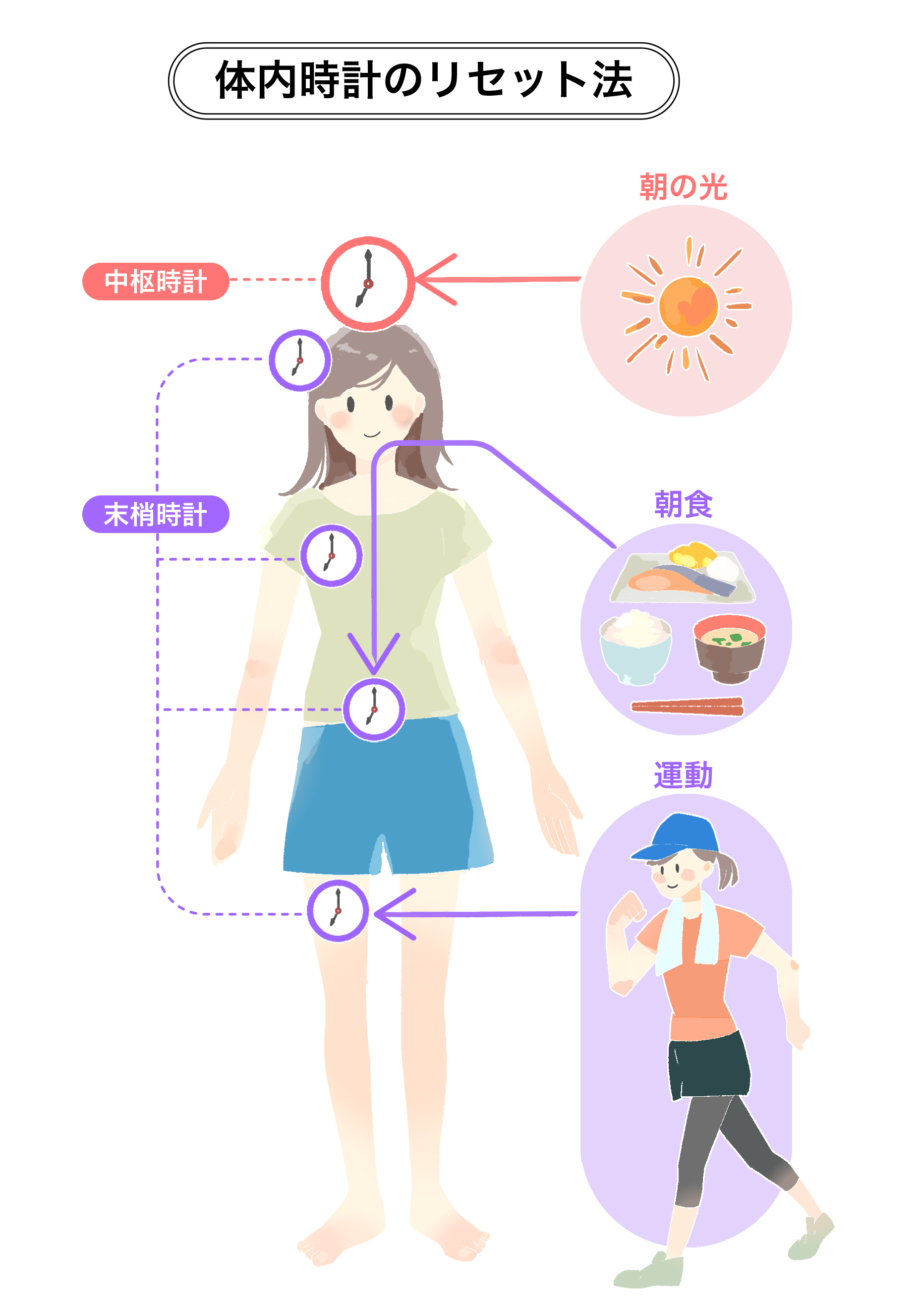

体内時計には、大きく分けて「中枢時計」と「末梢時計」の2種類あります。メインの「中枢時計」は、脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)にあり、全身をコントロールしています。サブの「末梢時計」は、脳、心臓、胃、腸、皮膚、血液、筋肉などの臓器や組織に存在し、それぞれのリズムを刻んでいます。中枢時計は目に近いところにあるため、朝の太陽光でリセットされ、末梢時計は朝食や運動などでリセットされます。

朝食をとると、消化酵素やホルモンが分泌され、腸の蠕動(ぜんどう)運動が始まるなど、体内時計をリセットするきっかけになります。体内時計を栄養学の観点から研究するのが時間栄養学ですが、なにを食べるかだけでなく「いつ」食べるか、身体のリズムや吸収・代謝の「時間帯」を意識して行動することの重要性が増しています。

●体内時計の乱れがさまざまな不調を引き起こす

本来私たちの身体は、昼間効率良くエネルギーを生み出すことで身体能力を最大限に発揮し、夜間は余分なエネルギーを貯蔵し、休む機能が備わっています。しかし体内時計が乱れると、いわゆる時差ボケのような状態になります。それぞれの臓器や組織が持つ適切なリズムを狂わせ、働きを阻害するため、体調不良が起こります。また、生活習慣病や肥満、がん、うつ病の危険性が高まり、老化現象が加速するという報告も多数あります。

体内時計の乱れで肌も老化?

例えば、睡眠を促すホルモンであるメラトニンは、夜間に80%が分泌されますが、夜に光、特にスマホやパソコンなどから発せられる「ブルーライト」を浴びることで時計がずれ、メラトニンの分泌が抑えられます。メラトニンには抗酸化作用もあるため、抗酸化作用が低下すると酸化ストレスがかかりやすくなります。その結果、活性酸素が増え、肌老化の原因にもなります。

体内時計を整えるためにするべきこと

●絶食時間の重要性

朝起きて太陽光を見た後に朝食を食べることで、中枢時計と末梢時計がリセットされますが、リセット効果を最大限引き出すためには、十分な「絶食時間」も必要です。絶食時間とは、前日最後の食事(夕食)から翌日最初の食事(朝食)までの時間のこと。夕食~翌日の朝食までは10時間以上空ける、また起床から2時間以内に朝食を摂取しましょう。体内時計をずらすような行動は避け、毎日一定の時間に起きる朝型生活を目指しましょう。

体内時計をずらす NG 行動

・朝の太陽光を浴びない、夜遅くまで強い光(特にブルーライト)を浴びる

・運動不足、深夜の激しい運動

・遅い時間のカフェイン摂取

・寝酒

・就寝前の喫煙

・寝不足

・長時間の昼寝

・その日によって起床時間が一定でない(休日に遅寝遅起きをする)

・年齢相応の睡眠時間以上に寝る*

*10代前半までは8時間以上、25歳は7時間、45歳は6.5時間、65歳は6時間など、睡眠の量は年齢とともに徐々に減っていきます。必要以上に寝ようとすると、かえって睡眠が浅くなり、夜中に目覚めやすくなります。また眠くないのに無理に寝床につくと緊張感を高め、自然な入眠を妨げます。

参考資料:厚生労働省「睡眠対策」

朝昼晩「いつ」「なにを」「どのように」食べるのが効果的?

●朝は体内時計のリセット効果が高い食材、夜はずらさないものを

朝食でご飯、パンなどの糖質を摂取すると、血糖値とともにインスリンが上昇しますが、これが体内時計のリセットには有効です。またタンパク質は、エネルギー代謝、筋肉などを作る「体タンパク質」合成の点からも、多めにとるのが合理的です。特に筋肉を増やすために必要な分岐鎖アミノ酸 (BCAA)は、夜より朝に摂取したほうが筋肉量の維持・増加に効果的といわれます。この分岐鎖アミノ酸は、マグロ、カツオ、アジ、サンマ、牛肉、鶏肉、卵、大豆製品、乳製品に多く含まれています。吸収しやすいチーズ、ヨーグルト、納豆など発酵食品もお勧めです。

反対に、夜は玄米や大麦、イモ類や根菜類など、体内時計をなるべくずらさない食材を選びましょう。朝、昼に食事を摂取したときに比べ、夜に食事をとった場合、食後、安静にしていても代謝量が増大する「食事誘発性熱産生」が50%低下します。また脂肪合成を促進する時計遺伝子BMAL1(ビーマルワン)は、夜間に活性化するため、夕食に脂質を多くとると脂肪をため込み、肥満になりやすいといわれています。

このように夜はエネルギー消費が落ちて太りやすいため、栄養量は控えめに。夕食が夜遅くなる場合は、夕方におにぎりなどを食べ、夜は軽めにするなど「分食」をしましょう。また夕食は血糖値が最も上がりやすいので、食べる順番も重要です。野菜、肉・魚、ご飯の順に食べましょう。

●各食事のポイント

朝…リセット効果の高い米・小麦などの糖質とタンパク質(特に分岐鎖アミノ酸)を十分に。その他、脂質代謝改善効果、リセット効果のあるDHA・EPAを含む魚油(ツナ)。ビタミンK(ブロッコリー)、カフェインもリセット効果あり。幸せホルモンであるセロトニン、夜間の睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌をよくするために、材料となるトリプトファン(卵、牛乳、チーズ、バナナ)を朝に摂取する。抗酸化作用でさまざまな疾患の予防効果があるとされるリコピン(トマト)は、1日の活動初期に最も吸収がよくなる朝食で。

昼…夕食時のセカンドミール効果(それ以降の食後血糖値の増加を抑える効果)を得るために、食物繊維を多めに。午後の活動に必要なエネルギーを油で効率良く補給する。高脂肪の食事は昼食に摂取するのがお勧め。

夜…1日の中ではエネルギー消費が落ちており、夜間の血糖値の上昇・脂肪合成を抑える低エネルギー食材を中心にする。食物繊維、レジスタントスターチ(難消化性でんぷん:麦)は多めに。睡眠の質を上げるため、ストレス緩和、疲労感の軽減効果などがあるとされる神経伝達物質・GABA(キムチ、納豆、ナス、ジャガイモ、メロン)がお勧めです。体内時計をなるべくずらさないイモ類などの根茎でんぷんを摂取。

1日3食の血糖値を上げにくい食事で、セカンドミール効果を得よう

1日2食以下では、脂質異常症、糖尿病などのリスクが高まる報告があり、1日3食は必要です。特に朝食をとると、それ以降の食後血糖値の増加が抑えられる「セカンドミール効果」が得られます。ただし「血糖値を上げにくい食事」をすることが重要で、朝食を欠食したり、血糖値を上げやすい食事をした場合は、脂肪がエネルギー源となって遊離脂肪酸が血中に放出され、次の食後の血糖値が上がりやすくなります。そのため朝食では、糖質だけでなく、タンパク質、食物繊維を組み合わせて、急激な血糖値の上昇を防ぎましょう。夕食に対するセカンドミール効果を得るためには、昼食時も同様の考え方をします。

解説:松永 貴子

熊本病院

栄養部給食管理室長兼臨床栄養室係長・管理栄養士

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス