認知症になると、記憶障害や不眠、徘徊などさまざまな症状が現れるため、介護する家族にも負担がかかります。特にコロナ禍で家にこもることが増えている今は、介護疲れになりやすい状況でもあります。介護のポイントやコツなどについて、済生会宇都宮病院・認知症疾患医療センターの医師や看護師に解説してもらいました。

認知症にはさまざまな症状が

認知症とは、脳細胞が減少したり死滅したりすることで認知機能に障害が起き、社会生活に支障をきたすようになった状態をいいます。年齢とともに増加し、発症過程の違いによって「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」「レビー小体型認知症」などに分類されます。

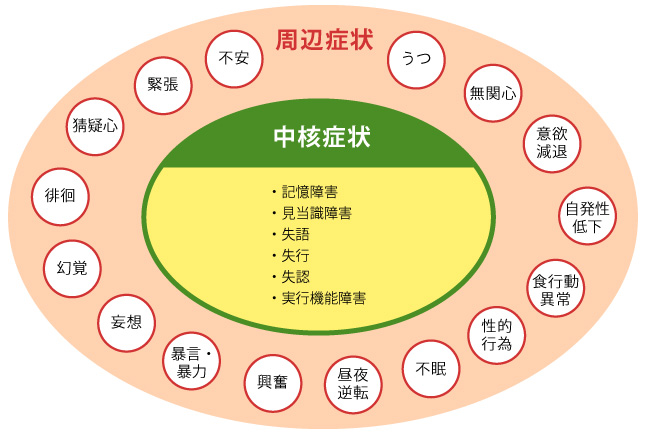

認知症の症状にはさまざまなものがありますが、大きく分けて「中核症状」と「周辺症状」の2つの種類があります。

中核症状は、認知症で脳の働きが低下することによって直接的に現れる症状です。具体的には以下のような症状がみられます。

<中核症状>

記憶障害:記憶が抜け落ちてしまう障害。

見当識障害:時間や場所、人が分からなくなる障害。

失語:適切な言葉を発したり、理解したりすることができなくなること。

失行:物や道具を扱うことができなくなること。

失認:1つまたは複数の感覚で対象を識別する能力が失われること。

実行機能障害:計画を立てて順序よく物事を実行することができなくなること。

周辺症状は中核症状をきっかけとして起こる行動・心理面の症状で、不安・緊張・うつ・猜疑心・徘徊などです。

周辺症状には、家族や友人、同僚など周囲の人が察知しやすい症状が多く、対応が難しい場合もあるため、介護面で問題になりやすいといえます。

介護をする上で大切なこと

上記のように、認知症にはさまざまな症状がみられることから、患者さんが生活していくには周囲のサポートが不可欠です。家族は同居、別居にかかわらず、そのサポートの多くを担うことになります。とはいえ、家族が認知症患者さんを受け入れるのには時間がかかります。

家族からは、「忘れることや覚えられないことに対してつい怒ってしまう」「遅いし、どうせできないからこちらで全部やってしまう」「行動などを注意すると、(認知症患者さんが)余計興奮してしまう」「どう接したらよいのか分からない」といった相談が当院にも寄せられます。

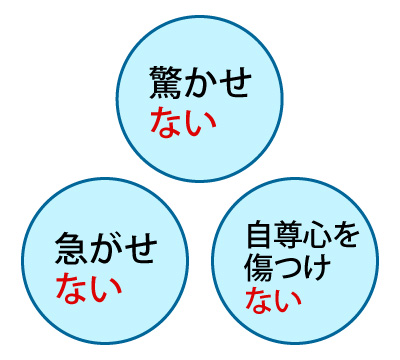

そんなときには、認知症患者さんへの対応の心得として、次の3つの“ない”を伝えています。

忘れてしまうことや、今までできていたことができなくなってしまうことに対して、一番不安を感じているのは患者さん自身。認知症の患者さんの反応は、私たちの表情や反応を映し出す鏡といわれています。常に相手の気持ちを察して、落ち着いて笑顔で本人が安心できる対応を心がけることで、患者さんの行動や気持ちも落ち着いてきます。

認知症だからといって何も分からないわけでも、何もできないわけでもありません。本人ができることに目を向けて支援をしていくことが大切です。

認知症患者さんと向き合う際の7つのポイント

①まずは見守る

②余裕を持って対応する

③声をかけるときは1人で(複数人で話しかけない)

④後ろから声をかけない

⑤相手に目線を合わせて、優しい口調で

⑥穏やかに、はっきりした話し方で

⑦相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する

認知症介護の難しさ

ここで、認知症患者さんの介護の難しさを表す、高齢の夫婦(夫Aさんと妻B子さん)のケースを紹介します。

診察室の前でソワソワと動いている妻のB子さんに対して、夫のAさんは「人に迷惑をかけるな!」と怒鳴っていました。B子さんの認知症の症状は数年前から続いており、長い間Aさんは一人でB子さんの世話をしてきました。

当初はB子さんの見守りができていたAさんでしたが、自身の体調が悪化して動けなくなり、B子さんの行動を制止するには怒鳴ることしかできなくなりました。病院からは介護サービスの利用を勧められたものの、Aさんは「他人に迷惑をかけるようなことはしたくない」と断ったため、利用には至りませんでした。

その後、B子さんは徐々に家事ができなくなりました。Aさんが怒鳴る回数はさらに増え、B子さんはその声におびえるようになりました。

Aさんが急病で入院した際、B子さんはショートステイに行きましたが、そこではAさんを探し施設内を歩き回って一睡もできず、Aさんの退院に合わせて自宅に戻りました。もはや、誰もこの夫婦の間にサポートとして関わることができなくなっていたのです。

このような状態になる前から、地域の人たちや介護、医療のサポートがあれば、状況は違っていたでしょう。認知症が疑われたときから当たり前のように支援の手が届く。そのような地域づくりが求められています。

介護疲れを防ぐために

日々介護する中で、介護疲れに陥りやすい背景として、二つのケースが挙げられます。

一つは、周辺症状が強く出ている場合。もう一つが、介護者自身の体調が悪化した場合です。

「不眠」「昼夜逆転」「興奮」「暴言」「暴力」など特に対応が困難な周辺症状が強く出ている場合、周囲が予想する介護負担と実際に介護者が感じる負担感には大きなギャップがあり、介護放棄の危険性が高まります。その際は、一時的な薬物療法や隔離を検討する必要があります。少量の向精神薬、適切な睡眠導入が介護負担を軽減する場合も少なくありません。

これらの症状が出ている場合に、介護者が一人で抱え込んでしまうのが最も危険です。日頃から相談相手がいれば、介護事業所や医療機関に誘導してくれることもあります。しかし、先述した老々介護のケースや、介護離職により社会とのつながりが薄くなった介護者の場合、周囲が介護の実情に気づきにくくなります。とはいえ、早期に追加介護などの対応を行なわなければ、悲劇的結果を招きかねません。迅速に医療機関へ誘導することを考慮すべきでしょう。

一方、介護する側の体調変化は、介護を継続していく上で大きな影響を及ぼします。“転ばぬ先の杖”ならぬ、ショートステイ先、介護休息(レスパイト)先を前もって確保しておくことが大事になります。

ショートステイなども上手に利用しよう

ショートステイなども上手に利用しよう

キーワードは「複数化」

介護疲れを起こさないために、キーワードとなるのが「複数化」です。

●介護を特定の人が担うのではなく、複数の人で分担できるようにする。

●患者さんの希望や重症度、介護者の体調に応じて受けられる介護サービスを複数準備しておく。

●ショートステイ先や健康管理センターへ相談したり、地域包括支援センターを頼ったりして、介護する際の相談相手を複数持つ。

こうした「複数化」を進めて、介護者が一人で抱え込まないようにすることが重要です。

行政サービスによる支援なども活用し、まわりのサポートを積極的に受けながら、孤立せずに介護をしていくことが大事になってきます。

解説:宇都宮病院 認知症疾患医療センター

センター長 冨保 和宏(中央)

認知症看護認定看護師 小平 千尋(右)

退院支援課看護師 纐纈 由美子(左)

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス