普段、どのくらい姿勢について気にかけているでしょうか。姿勢が悪いと、痛みから生活の質の低下につながったり、胃腸の機能障害や肺疾患などを引き起こしたりします。悪い姿勢による身体への影響や、良い姿勢を保つ上で気をつけることについて、済生会和歌山病院の川上守院長に解説してもらいました。

良い姿勢・悪い姿勢とは?

そもそも良い姿勢とはどういう状態でしょうか。

身体の構造としてみると、背骨を含む骨・関節や筋肉が正常で、神経にも問題なく、最小限の力で姿勢が保持でき、力学的かつ精神的に安定した状態が良い姿勢とされています。

これらが破綻することで、腰痛や背部痛が引き起こされ、日常生活や就労、運動などに問題が生じた状態を「不良姿勢」、いわゆる悪い姿勢といいます。

整形外科や脊椎外科では、立った状態で正面を見たときに、最小限の筋負荷で体幹を保持できる状態を良い姿勢。逆に、立っている状態を保持するために、体幹への負荷が大きくなるようなバランスを欠いた状態を悪い姿勢と判断しています。

例えば腰が曲がっていても元気で活動的な人がいます。つまり体幹や下半身のバランスが保たれていれば、問題となることは少ないので、姿勢にはバランスが大事だと考えられます。その一方で、曲がった背骨は姿勢が悪い、見た目が美しくないと手術を希望する人もいます。そういう意味で、「不良姿勢」の定義は人によって異なるともいえるでしょう。

姿勢の悪い人が増えている?

2020年時点で、成人の38%が変性側弯(脊柱が左右や後方に曲がってくること)で、中でも60歳以上の女性に多くみられます。加齢による脊柱の変性、筋量減少、筋力低下、骨粗鬆症などが原因とされています。高齢化の進行に伴って、脊柱が変形し姿勢が悪化する人は増加しているとみられます。

姿勢が悪くなる大きな要因としては次のようなものが挙げられます。

〇脊柱(背骨)の変形

〇体幹筋の萎縮・機能障害

〇神経障害

〇人格や情緒などの心理状態(気分が落ち込んでいるときに前かがみ姿勢になるなど)

また、姿勢が悪化する原因には以下のような病気も影響します。

側弯症(先天性、特発性、症候性)、成人脊柱変形(後弯、側弯)、骨粗鬆症性椎体骨折、脊椎外傷、脊椎感染症(化膿性脊椎炎、脊椎カリエス)、脊椎腫瘍、脊髄障害(外傷、腫瘍、空洞症)、脳性麻痺、パーキンソン病や筋疾患などの脳神経内科的疾患など

こうした病気のうち、高齢化が進む昨今、問題になっているのが成人脊柱変形です。特に背骨が後ろに曲がる脊柱後弯は、加齢とともに進行し、背中や腰の痛みから生活の質(QOL=quality of life)の低下を引き起こします。

スマホの普及も姿勢の悪化に

近年はスマートフォンを使用している人が多いですが、操作の際に前かがみの姿勢になりやすいです。その姿勢が長時間続くと、頸部(けいぶ=首周辺)の筋緊張のバランス不良が起こります。頸椎は後弯となり、その代償として、胸椎や腰椎にも負荷がかかる可能性があります。その結果、頸部のこりや痛み、肩こり、頭痛、耳鳴り、めまいなどがみられることがあります。この状態は「スマホ首」と呼ばれ、ひどくなると本来はゆるやかに湾曲している頸椎が真っすぐになる「ストレートネック」の状態となってしまいます。こうしたケースはスマホやパソコンの普及とともに増えていると思われます。

姿勢の悪化から肺機能の低下やうつに…

先述したように、姿勢が悪くなると、痛みからQOLの低下を引き起こします。高齢者では介護が必要な状態に陥ることもあります。

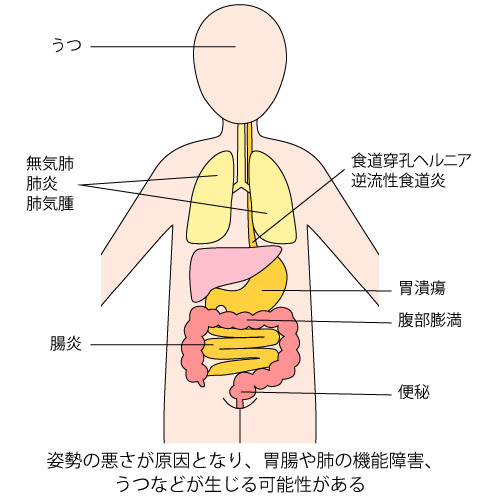

また、脊柱の後弯や、胸椎から背中が丸くなる円背(えんぱい=いわゆる猫背)は、腹圧の上昇を招きます。それが原因となって、便秘、腹部膨満、腸炎、胃潰瘍などの胃腸の機能障害や食道裂孔ヘルニア、逆流性食道炎を引き起こします。

後弯や円背は肺機能も低下させ、無気肺、肺炎、肺気腫を招きます。逆流性食道炎は誤嚥の原因にもなり、そこから肺炎などの肺疾患が生じることもあります。

姿勢の悪さは心理面にも影響を及ぼし、気分がすぐれなかったり、うつ状態に陥ったりすることもあります。

正しい姿勢で病気を防ごう

さまざまな病気を防ぐためにも、正しい姿勢で過ごすことが大事になります。正しい姿勢を保つためには、体幹や手足の関節がしっかりと動くように維持することや、体幹と下肢(脚部)の筋力を保持・増強するための運動が大切になってきます。

背骨や手足の関節の可動域が十分にあり、動かすための筋が機能していれば、姿勢の問題から生じる肩こりや腰痛も改善されます。

そのためには以下に紹介するような体操も有効でしょう。

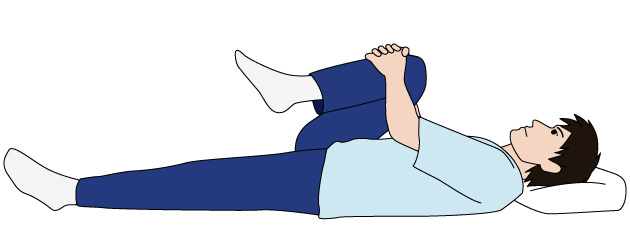

腰部、股屈筋を柔軟にする体操

片膝を胸にひきつけ、反対側の足を伸ばす(左右)。 30秒を3~5回。

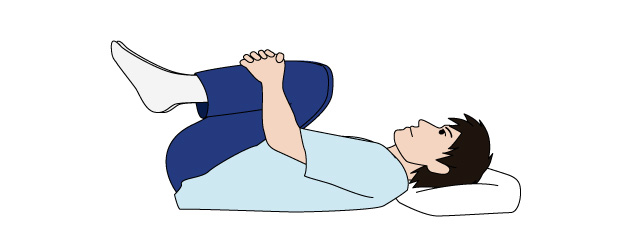

腰部を柔軟にする体操

両膝を胸にひきつけ、腰を丸くする。 30秒を3~5回。

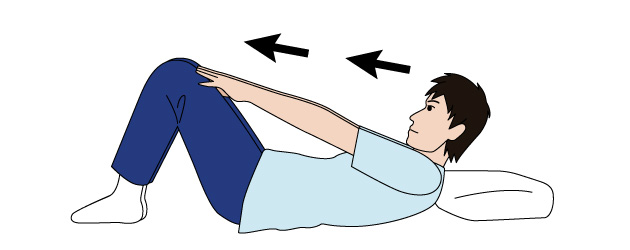

腹筋を強くする体操

両手を伸ばし頭を上げ、5秒間保持する。 5秒を10回。

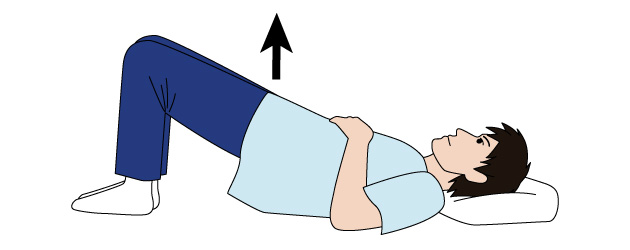

背、殿筋を強くする体操

お尻を上げ、5秒間保持する。 5秒を10回。

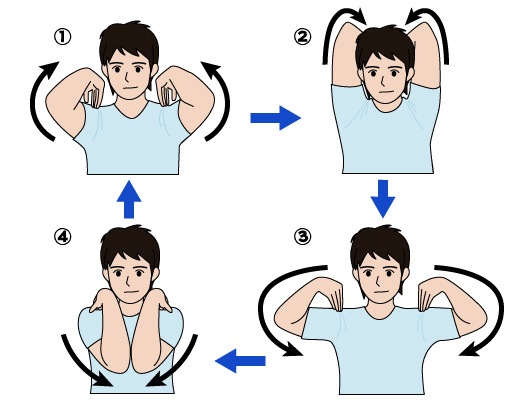

肩こり改善体操

①~④の順番で、肘で大きな円を描くようにゆっくりと回し、

①~④の順番で、肘で大きな円を描くようにゆっくりと回し、

逆回転も行なう。

骨粗鬆症による骨折に注意

骨粗鬆症は背骨の骨折の原因となり、仮に骨折すれば後弯が急激に進むので注意が必要です。

骨粗鬆症の予防には、食事に気をつけたり運動したりすることが大事です。食事ではカルシウム、ビタミンD、ビタミンKなどの栄養素が骨の形成に役立ちます。運動はさまざまな方法が推奨されていますが、ウォーキングなど簡便なものを、自分ができる範囲で毎日続けることが必要です。

解説:川上 守

和歌山病院

院長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス