スマートフォンやゲーム機などデジタル機器の画面を長時間見続けることで、片方の目が内側に寄る「スマホ急性内斜視(スマホ内斜視)」。若年層の増加が指摘されており、注意が必要です。特徴や予防法などについて、香川県済生会病院眼科部長の杉田江妙子先生に教えてもらいました。

スマホ急性内斜視とは?

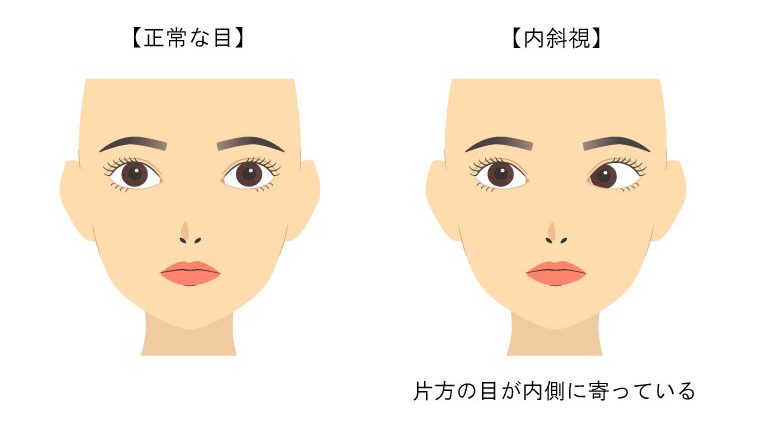

●片方の目が内側に寄ってしまう

「内斜視」とは、右目と左目のどちらかが内側に寄っている状態のことです。そのうち、スマホやタブレット、携帯ゲーム機などを見る時間が長くなった後に起こるものを「スマホ急性内斜視」といっています。

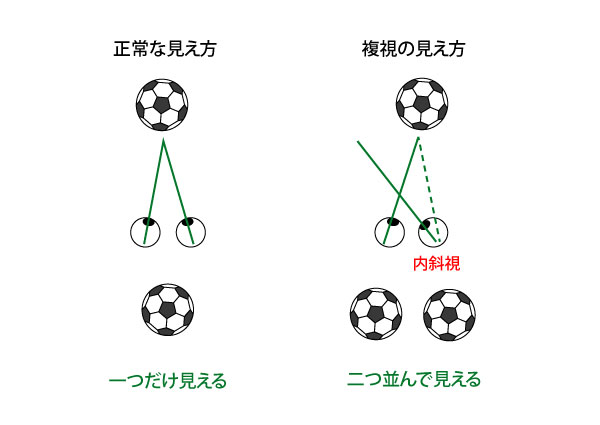

健康な目は物を見るときに両目がその方向に向いていて、両目を同時に使って立体的に見ることができます。スマホ急性内斜視では片方の目が内側に寄っているために、物が二つ横に並んで見える複視を自覚します。

●急に複視を発症し、徐々に改善しなくなる

スマホ急性内斜視になると、急に複視を自覚します。最初は遠くを見るときだけ複視を自覚し、すぐに症状が改善します。しかし、症状が悪化すると、徐々に複視が改善しなくなり、遠くを見ても近くを見ても複視を自覚するようになることが多いです。

スマホ急性内斜視の原因ははっきりとは分かっていませんが、スマホを至近距離で長時間見続けることが一因といわれています。

スマホを見るときに、目からの距離が30cmよりも近いと目を寄せて見ることになります。この状態が長時間、長期間続いた場合に、遠くを見るときに両目を外側に広げる動きができなくなり、内斜視が起こると考えられます。

もしも「近くを見ているときには何ともないが、遠くを見ると物がダブって見える」といった症状がみられたら、スマホ急性内斜視を疑って眼科を受診しましょう。

●放置すると立体的に見れなくなる

スマホ急性内斜視を放置すると、複視の状態が続き、やがては片方の目で見ているものを脳が消してしまう状態になることが多いです。その結果、両目を使って立体的に物を見ることができなくなってしまいます。

世界中で内斜視の報告

内閣府の調査によると、青少年のインターネット接続時間や、スマホの使用時間は年々増えています。この傾向は海外も同様で、ここ20年間でスマホを使用する機会が増加した結果、韓国では過剰なスマホの利用によって内斜視が引き起こされたと2016年に報告がありました。その後も、スマホや携帯ゲーム機の使用による同様の報告が世界各国から寄せられています。

スマホ急性内斜視の治療法

●見る時間を減らすだけで改善することも

治療としては、まずスマホやタブレットを見る時間を少なくしましょう。そしてスマホからの距離を30cm以上離して見ること、スマホを30分見たら遠くを見たり目を閉じたりして休憩を取ること。これらが治療となり、症状が改善する場合があります。

上記のように生活習慣を変えただけで治癒しない場合は、「プリズム眼鏡」「ボトックス注射」「手術」といった治療を行ないます。

プリズム眼鏡

プリズムによって光を曲げて目に届ける眼鏡です。プリズム眼鏡をかけているときは二つに見える複視の症状はなくなります。ただ、根本的な治療ではないため、眼鏡を外すと二つに見えてしまいます。 プリズム眼鏡は組み込み式の眼鏡タイプと眼鏡レンズに貼付するタイプがあります。内斜視の角度によってプリズムの度数を調整します。ボトックス注射

ボトックスという筋肉を麻痺させる薬を注射する方法で、目を動かす筋肉に注射します。注射を打つ際は目薬の麻酔を使用して行ないます。効果は3カ月程度持続しますので、効果が薄れてくると再度注射することが可能です。何度か注射しているうちに内斜視が治ることがあります。手術

筋肉(外眼筋)を動かす手術方法です。子どもの場合は全身麻酔で、成人は局所麻酔で手術を行ないます。手術の前にプリズム眼鏡を装用して検査し、内斜視の角度が最大でどの程度かを確認して、筋肉をどの程度ずらしたり、短くしたりするかを決めます。

予防法と目の健康

スマホ急性内斜視を予防するにはどうすればよいのでしょうか? 気をつけるポイントは以下の四つです。

子どもの場合、遠視や眼鏡の度数が合っていないことから内斜視になることがあるため、眼科で視力を測定して目に合った眼鏡を使用する必要があります。 また、スマホとの距離や、使用時間などについては、しっかりと話して使用方法について約束しておくことも重要です。

逆にスマホ急性内斜視になりやすい生活習慣として、スマホを30cm以内の至近距離で、30分以上見ることを毎日繰り返すことです。こうした生活習慣を見直すことが非常に大切です。

●スマホ以外の楽しみを見つけよう

上記のほかに気をつけることとしては「スマホ以外の楽しみを見つけること」が挙げられます。 というのも、スマホを長時間見る背景には、スマホやタブレットの「ゲーム依存」の可能性もあるからです。その意味で、スマホ以外の楽しみや遊びを見つけることが、スマホ急性内斜視の予防につながります。

そして、デジタルデトックスなど全くスマホを見ない日を週に1日でも作り、スマホと適切な距離を取ることができれば理想的です。

解説:杉田 江妙子

香川県済生会病院

眼科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス