ヘッドホンやイヤホンから大音量で音楽を聞き続けると「ヘッドホン・イヤホン難聴」になるリスクが高まります。気づきにくく、いったん難聴になると治療法はありません。WHOも警鐘を鳴らすヘッドホン・イヤホン難聴について、宇都宮病院耳鼻咽喉科主任診療科⾧・聴覚センター⾧の新田清一先生に聞きました。

増加が懸念されるヘッドホン・イヤホン難聴とは?

●世界の若者の半数が難聴のリスクにさらされている

ヘッドホンやイヤホンで大きな音を長時間聞くことによって起こる難聴が「ヘッドホン・イヤホン難聴」です。スマートフォンや携帯型音楽プレーヤーの普及に伴って、ヘッドホンやイヤホンで音楽を聞く人が増えています。これらの機器を使う習慣がある人は、注意が必要です。

世界保健機関(WHO)も、スマートフォンの影響などで世界の若者(12~35歳)のほぼ半数にあたる11億人が難聴のリスクにさらされていると警告を出しています。

●進行がゆっくりで気づきにくい

ヘッドホン・イヤホン難聴は俗称で、正式には「音響性聴器障害」や「騒音性難聴」といいます。 大きな音を聞き続けることで耳の機能が劣化し、聞こえづらくなるという病気です。これまでは建設現場や工場、パチンコ店など騒音を伴う職場で働いている人にみられていました。今後はヘッドホンやイヤホンからの音が原因で発症する人が増加するのではないかと懸念されています。

この病気が恐ろしい点は、「気づきにくい」ということです。急に悪くなるのではなく、時間をかけてじわじわと耳の機能が衰えていくため、なかなか異変に気づかないのです。

難聴になるメカニズム

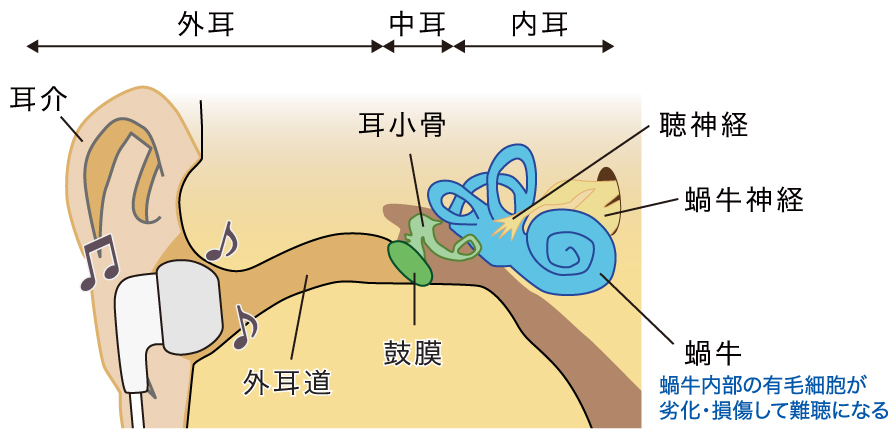

難聴は音が耳から入って脳に伝わる経路で障害が生じて起こる病気です。聞こえづらい、耳が詰まった感じがする(耳閉感)、耳鳴りがする、などの症状が現れます。

耳は外耳・中耳・内耳の3つに分類され、どこが悪くなっても難聴になります。中でも難聴の原因として最も多いのが、内耳の蝸牛(かぎゅう)と呼ばれる器官の障害です。加齢性難聴、突発性難聴、メニエール病などは蝸牛の障害によって引き起こされますが、ヘッドホン・イヤホン難聴も蝸牛の障害で起こる難聴です。

蝸牛の内部には「有毛細胞」という細胞があり、外からの音の刺激を電気信号に変えて脳に伝えています。この有毛細胞が加齢や騒音などで損傷すると、音を感じ取りにくくなり難聴になります。なお、壊れてしまった有毛細胞は再生しません。

難聴は聞いてきた音の「蓄積」によって起こります。長年、騒音の多い都会で暮らしている人と静寂に包まれた大自然で暮らしている人を比べると、騒音の多い都会で暮らしている人の方が音の蓄積は多くなるので、有毛細胞はより損傷します。同じように、若い頃からイヤホンやヘッドホンで大きな音を聞き続けると、有毛細胞の損傷は進んでしまいます。誰もが年齢とともに耳の機能が劣化していきますが、イヤホン・ヘッドホン難聴はその劣化を加速させてしまうのです。

気づいたときには治療法はない

●失われた聴力を取り戻すには補聴器しかない

気づきにくいことに加えてイヤホン・ヘッドホン難聴が恐ろしいのは、「治らない」ということです。 先述の通り、難聴は蝸牛の有毛細胞が壊れることで起こりますが、有毛細胞は一度壊れると再生しません。失われた聴力は戻ることはなく、難聴を改善するには補聴器を使う以外に手段はありません。

<急に起こった難聴は治療の対象>

突然耳が聞こえなくなる突発性難聴や、耳垢が外耳道を塞いで聞こえづらくなる耳垢栓塞(じこうせんそく)、中耳に炎症が起こる中耳炎などの場合は、早期の適切な治療によって改善する可能性があります。気になる症状があればまずは耳鼻科を受診しましょう。

●補聴器を使ったリハビリ「宇都宮方式」

難聴を根本的に治す治療法はありませんが、聞こえにくくなったり、耳鳴りが生じた場合の改善策として、宇都宮病院・聴覚センターでは補聴器を使ったリハビリを実施しています。補聴器で音を脳に伝えることで、難聴の脳を徐々に「聞こえる」脳へと変えていくというものです。「宇都宮方式」と呼ばれるこの治療法は同センターのほか、首都圏では都内のオトクリニックなどでも実施しています。

ヘッドホン・イヤホン難聴にならないために

●予防のポイントは「音量」と「耳を休ませること」

ヘッドホン・イヤホン難聴を防ぐために、どうすればよいのでしょうか?

ポイントは「音量(音の大きさ)」と「耳を休ませること」です。

音量が小さくて聞く時間が短ければ、耳への負担はより少なくなります。避けるべきは、大きな音量で長い時間聞くことです。

●目安は80dBを1週間に40時間まで

WHOはヘッドホン・イヤホン難聴を予防するための安全な音量として、ヘッドホンやイヤホン装着時は80dB(走行中の電車内くらいの音量)を推奨しています。80dBを1週間に40時間までが目安で(子どもは75㏈を1週間に40時間まで)、1日にするとだいたい5時間半です。

また、下の表はWHOが定める一般的な音の大きさの許容基準と、目安となる音の種類です。こちらも参考にするとよいでしょう。

| 音の大きさ (dB) |

1日あたりの許容基準 | 音の種類 |

|---|---|---|

| 130 | 1秒未満 | 航空機の離陸の音 |

| 125 | 3秒 | 雷 |

| 120 | 9秒 | 救急車や消防車のサイレン |

| 110 | 28秒 | コンサート会場 |

| 105 | 4分 | 工事用の重機 |

| 100 | 15分 | ドライヤー |

| 地下鉄車内の騒音 | ||

| 95 | 47分 | オートバイ |

| 90 | 2時間30分 | 芝刈り機 |

| 85 | 8時間 | 街頭騒音 |

| 75 | リスクなし | 掃除機 |

| 70 | 洗濯機、乾燥機 | |

| 65 | エアコン | |

| 60 | イヤホンでの適度の音量設定 |

●休む目安は1時間に10分間

定期的に耳を休ませることも大事です。目安として1時間のうち10分間は、音楽などを聞かない時間を持つとよいでしょう。

一つのやり方としては、ヘッドホンやイヤホンを耳に着けたまま、定期的に音を切ることです。するとそのまま耳栓になり、周囲の騒音が小さくなるので耳を休ませることができます。

●デバイス(機器)の機能を活用する

ノイズキャンセリング機能が付いたイヤホンとかヘッドホンを使うことも予防には効果的です。音を聞く際に周囲の雑音が減るため、音量を下げることにつながります。

また、スマートフォンなど機器の種類によっては、これ以上音量を上げると耳によくないとアラートが出るものもあります。それよりも大きな音量にするのは避けましょう。

●大きな音量で長く聞かない習慣を

難聴は聞いてきた音の蓄積によって起こります。若い頃からヘッドホンやイヤホンで大きな音量で聞き続けると、耳の劣化が進み難聴になるリスクがどんどん高まります。つまり難聴を早めるのも遅らせるのも自分次第といえます。

参考サイト

https://www.who.int/vietnam/news/detail/10-03-2015-1.1-billion-people-at-risk-of-hearing-loss

https://www.who.int/publications/i/item/9789241515276

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/sensory-organ/s-002.html

https://www.earphones-nancho.org/

https://www.jibika.or.jp/owned/hwel/news/004/

解説:新田 清一

宇都宮病院

耳鼻咽喉科 主任診療科⾧ 聴覚センター⾧

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス