- 済生会の理念

済生会の理念

済生会の理念済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立しました。100年以上にわたる活動をふまえ、日本最大の社会福祉法人として全職員約67,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

- 事業内容

事業内容

事業内容済生会は、404施設・435事業を運営し、67,000人が働く、日本最大の社会福祉法人です。全国の施設が連携し、ソーシャルインクルージョンの推進、最新の医療による地域貢献、医療と福祉のシームレスなサービス提供などに取り組んでいます。

- 施設と拠点

施設と拠点

施設と拠点40都道府県で、病院や診療所などの医療機関をはじめ、高齢者や障害者の支援、更生保護などにかかわる福祉施設を開設・運営。さらに巡回診療船「済生丸」が瀬戸内海の57島の診療活動に携わっています。

- 症状別病気解説

症状別病気解説

症状別病気解説主な症状やからだの部位・特徴、キーワード、病名から病気を調べることができます。症状ごとにその原因やメカニズム、関連する病気などを紹介し、それぞれの病気について早期発見のポイント、予防の基礎知識などを専門医が解説します。

- お知らせ

- 採用情報

採用情報

採用情報全国の済生会では初期臨床研修医・専攻医・常勤医師、看護師、専門職、事務職や看護学生を募集しています。医療・保健・福祉にかかわる幅広い領域において、地域に密着した現場で活躍できます。

- トピックス

トピックス

トピックス一般の方の心身の健康や暮らしの役に立つ情報を発信中。「症状別病気解説」をはじめとして、特集記事や家族で楽しめる動画など、さまざまなコンテンツを展開しています。

- 寄付のお願い

- English

-

2014.03.03 公開

2025.06.30 更新

小児難聴

childhood deafness

解説:東川 雅彦 (中津病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 顧問)

小児難聴はこんな病気

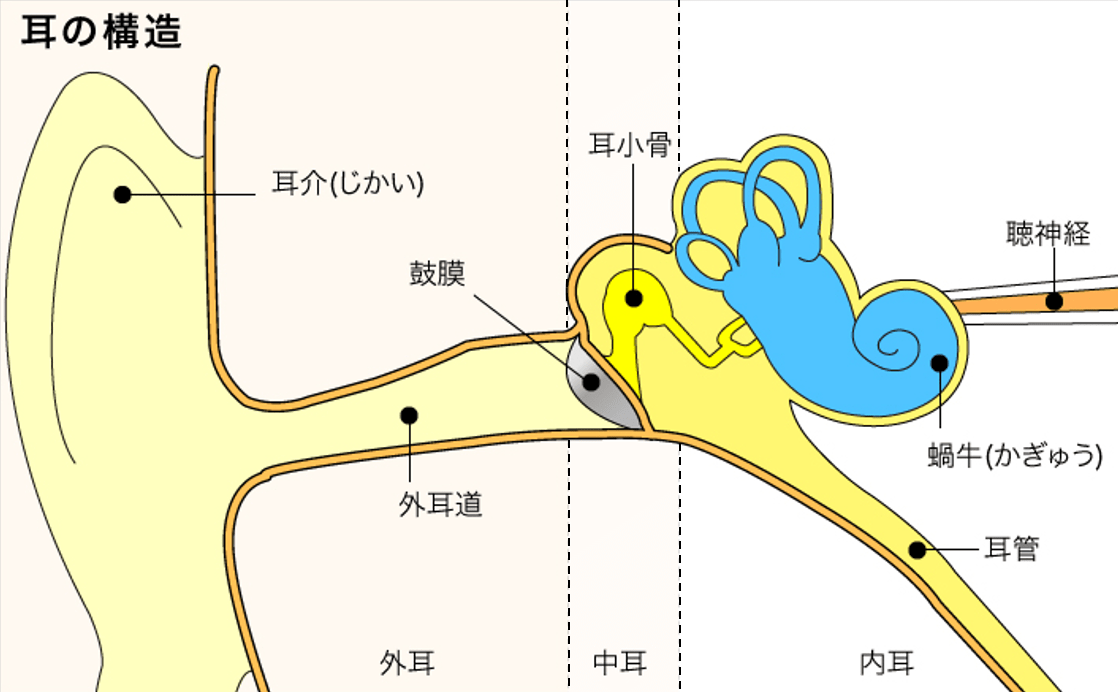

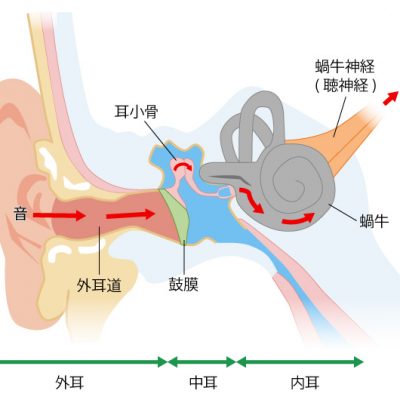

生まれつきの難聴(先天性難聴)の原因には、遺伝、妊娠中の感染、早産、奇形などがあります。最近の研究では、半数以上が遺伝によるものであることが分かっています。ただし、両親に難聴がない場合が9割近くであるように、難聴が起こるか起こらないかは両親から受け継ぐ遺伝子の組み合わせによって決まります。妊娠中に母親がウイルスや細菌に感染し、その影響で胎児が難聴となるケースもあります。代表的なものとして、風疹、トキソプラズマ症、サイトメガロウイルス感染症、梅毒などが挙げられます。また、耳の穴が完全に塞がっている場合(外耳奇形)や、鼓膜の内側の構造に異常がある場合(中耳奇形)、あるいは音を感じ取る神経が十分に発達していない場合(内耳奇形)などにも難聴が起こります。

成長の過程で起こる難聴の代表的な原因は、中耳炎です。急性中耳炎は、中耳に膿がたまることで起こりますが、この場合の難聴は一時的です。一方、幼児期にかかることが多い滲出性中耳炎(しんしゅつせいちゅうじえん)は、中耳に液体がたまる病気で、難聴は軽度ながら数年にわたって続くことがあります。痛みがないため発見が遅れることが多く、言葉の発達に影響を及ぼすこともあります。また、ウイルスによって内耳に障害が生じる場合もあります。ムンプス(おたふく風邪)がその一つで、その頻度は数百人に1人ともいわれています。多くの場合、片耳の聴力がほとんど失われてしまいます。髄膜炎によって内耳が障害され、難聴が引き起こすこともあります。

就学後には、心の問題が影響して起こる「心因性難聴」にも注意が必要です。

早期発見のポイント

生まれつき両耳が高度の難聴のお子さんは、1,000人に1~2人と言われています。難聴にできるだけ早く気づけるよう、新生児を対象とした「新生児聴覚スクリーニング検査」が実施されています。専用の機器を使って音に対する反応を調べる検査です。異常が疑われた場合はさらに詳しい検査を行ない、早期の診断につなげます。任意の検査で自費ですが、ほとんどの地域で検査費の助成があるので、確認してください。

この時期に発見される難聴の多くは内耳の異常によるものです。こうしたケースでは薬や手術による聴力の回復は難しく、補聴器や人工内耳などの機器を使って聴覚を補う方法が主になります。難聴がわかってから、できるだけ早く対策を始めることが重要です。一方、外耳や中耳の奇形が原因であれば、手術によって聴力が改善する可能性があります。

乳幼児健康診査(1歳6ヵ月児、3歳児、5歳児)では、お子さんの音への反応、言葉の発達状況などを確認し、難聴の有無をチェックしています。成長の過程で起こる難聴は中耳の疾患によることが多く、薬や手術での改善が期待できます。ただし、ムンプス(おたふくかぜ)が原因で起こる難聴は有効な治療法がなく、残念ながら聴力は回復しないと言われています。

大きな音を長時間聞き続けると難聴が生じることが知られていますが、近年スマートホン、ワイヤレスイヤホンの普及によって、「ヘッドホン難聴」あるいは「イヤホン難聴」が問題となっています。不適切な使い方を続けることが、将来の難聴の原因となります。小児の場合でもヘッドホン、イヤホンを装着する際には、高音量は避ける、長時間の連続使用はしない、などの注意が必要です。

予防の基礎知識

難聴の種類や発症時期によって、対応方法は異なります。ここでは三つのケースを紹介します。

1. 滲出性中耳炎

滲出性中耳炎は、風邪の後に発症することが多い疾患です。特に4歳から6歳にかけては、口や鼻の奥の「扁桃(へんとう)」と呼ばれるリンパ組織が肥大することなどが影響して、滲出性中耳炎にかかりやすくなります。痛みや発熱を伴わないため、気づかれないことも少なくありません。風邪が治っても鼻水が続く、呼びかけへの反応が悪い、口呼吸が目立つ、といった場合には注意が必要です。

2. 遺伝による難聴

両耳に難聴がある場合、その原因は遺伝子によることが多いとわかってきました。血液検査による遺伝子検査で、遺伝との関係をある程度明らかにすることができます。遺伝子検査は遺伝カウンセリングを行なえる専門施設で、保険適用により受けることが可能です。検査のメリット・デメリット、結果によって想定される影響などについて十分な説明を受け、納得して検査を受けるかどうかを決めることをお勧めします。

3. 先天性風疹症候群

妊娠初期に母親が風疹に感染すると、胎児は高い確率で先天性風疹症候群(先天性心疾患、白内障、高度の両耳難聴などが起こる)を発症します。風疹は定期的な流行することがあり、ワクチン接種によってその頻度は減少してきました。しかし、ワクチン接種に関する法改正が繰り返されたことで接種を受けていない世代が生じ、その世代での先天性風疹症候群の流行が懸念されています。妊娠を希望する世代の方は、男女を問わず、風疹の抗体検査と予防接種を受けることが推奨されています。接種する場合は各自治体で助成のシステムがあるので、ぜひ活用してください。

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

お知らせ

お知らせ

済生会共同治験ネットワーク

済生会共同治験ネットワーク この人

この人 済生春秋

済生春秋 薬剤師が教える薬のキホン

薬剤師が教える薬のキホン いまいみさの魔法のおりがみ

いまいみさの魔法のおりがみ

済生会保健・医療・福祉総合研究所

済生会保健・医療・福祉総合研究所