イライラはカルシウム不足?

イライラはカルシウム不足?

イライラしている人に対して「カルシウムが足りていないんじゃないの?」という言葉が出てくること、よくありますよね。でも、カルシウムを摂取すれば本当にイライラの予防・解消ができるのでしょうか。その関係性について正しい知識を学びましょう。

神経伝達の補助機能が誤解のもと?

体内のカルシウムは99%が骨と歯に、残りの1%は血液と細胞に存在しています。99%を占める「貯蔵カルシウム」が骨と歯を構成し、残りの1%「機能カルシウム」は脳や筋肉に信号を送る神経の情報伝達を助け、血液の凝固作用を促す働きを持っています。

カルシウム不足→イライラという認識は、血液中の機能カルシウムが不足すると脳→神経→筋肉の連絡を助ける働きが十分に行われず精神的なバランスが乱れる、という考えから発生しているのかもしれません。

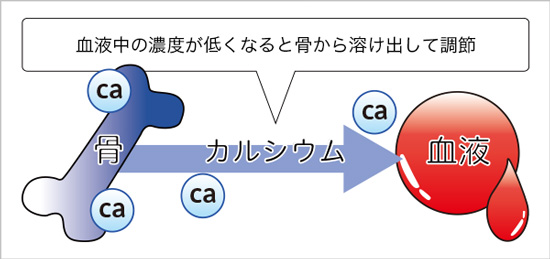

結論から言えば、すぐにイライラの症状に結びつくわけではありません。なぜなら、血液中のカルシウム濃度が低下した場合には、体内の恒常性を保つために貯蔵庫となっている骨からカルシウムが溶出し、血液に送り込まれる仕組みになっているからです。血液中の濃度が一定に保たれるよう、調節機能が備わっているのですね。

摂取のポイントは吸収率!

カルシウムの摂取は直接的にイライラの予防や解消につながるわけではありません。しかし、慢性的な不足が続けば、機能カルシウムを補い続けることで貯蔵カルシウムが減り、骨粗しょう症など別の問題を招くことになるので要注意です。また、骨や歯を構成する成分なので、成長期には特に重要な働きを持ちます。

カルシウムを多く含む食品として挙げられるのは、牛乳・乳製品や豆腐、緑黄色野菜、骨ごと食べられる魚など様々ですが、どのような食品でも同じように体内に吸収されるわけではなく、吸収率が異なります。

野菜からの吸収率が約20%なのに対して、もっとも高い牛乳・乳製品は約50%ですから、より効率的に摂取することができます。さらにカルシウムの吸収を助けるビタミンD(牛乳、シイタケ、カツオ、イワシなどに多く含まれる)を摂ることも効果が期待できます。

●カルシウムを多く含む食品

| 牛乳・乳製品 | 大豆製品 |

|---|---|

|

|

| 小魚など | 野菜など |

|

|

●ビタミンDを多く含む食品

|

お菓子やインスタント食品は良くない?

スナック菓子やインスタント食品、冷凍食品などはその手軽さからついつい食べがちです。しかし、こうした食品添加物が多い食品には、カルシウムと結びつきやすい「リン」が多く含まれています。骨や歯の材料になるなど、必要な栄養素ではありますが、リンが多すぎると腸内でリン酸カルシウムに変わり、吸収されずに体外に排出されてしまいます。カルシウムの吸収率が下がってしまいますので、これらの食品の食べ過ぎには注意が必要です。

木下 充子

福井県済生会病院

栄養部長

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス