2014.07.23 公開

2025.07.29 更新

ヘルパンギーナ

herpangina

解説:漆原 誠 (境港総合病院 小児科)

ヘルパンギーナはこんな病気

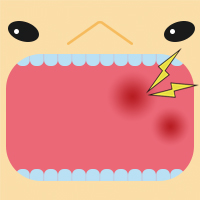

ヘルパンギーナは毎年初夏に流行します。乳幼児が発症すると、突然の発熱とともに口の中を痛がり、上あごの奥の部位(口蓋弓=こうがいきゅう)に、紅く囲まれた直径1~数mmの小水疱が散在するようになります。これらの小水疱が破れ、皮膚の表面が炎症を起こし傷がえぐれたような浅い潰瘍(アフタ性潰瘍)が生じると、強い咽頭痛や経口摂取不良などを呈します。患者は1歳代が最も多く、主に4歳以下です。

患者数は、例年6月から7月にかけてピークとなり、8月には減少し、9月にはほとんど終息する傾向があります。

一般的には軽症で、2~4日間の潜伏期間の後、典型的には突然の発熱で始まります。通常は、2~4日で解熱し、口の中の痛みも2~5日もすれば治っていきます。

合併症としては、発熱時、一時的に意識を失ってけいれんする熱性痙攣や、嘔吐や頭痛を訴えることもあります。

原因ウイルスの多くは、エンテロウイルスに属するコクサッキーウイルスA群2~8型、10型で、糞口感染や、くしゃみなどでの飛沫感染による人から人への感染でおこります。

ヘルパンギーナの治療法

発熱などの症状を和らげる対症療法が一般的です。脱水にならないように、少しずつでよいので水分をこまめに摂って、一日分の水分が足りるようにすることが大切です。ものを食べたり水分を取ること(経口摂取)が困難で、ぐったりしているようであれば、かかりつけ医に診てもらいましょう。

早期発見のポイント

口の中を痛がって、さらに発熱があるときは子どもの口の中をペンライトで照らしてみてください。上あごの奥の部位(口蓋弓)に、周囲が赤くなった1~数ミリ程度の小さな水疱や、浅い潰瘍が散在していればヘルパンギーナです。

水疱がつぶれて潰瘍になると痛みが強まり、食べ物をうまく食べられなくなります。そのために脱水症状を起こすこともあるので、注意が必要です。また、口の中が痛むことによって、不機嫌になったりします。

唇の内側や、歯ぐき、舌、口の頬の部分に口内炎などの異状がある場合は、ヘルパンギーナ以外の疾患の可能性があります。

予防の基礎知識

夏はエンテロウイルスが原因の感染症が増えます。コクサッキーウイルスA群にはさまざまな型があり、毎年複数の型が流行するため、注意が必要です。また患者だけでなく、感染していても明らかな症状が現れていない不顕性感染の人からも感染します。患者の身体から離れたウイルスはすぐには死滅しないので、手や口で触れたものはきれいにふき取り、くしゃみなどで唾液の飛沫をまき散らさないように注意しましょう。うがいを忘れないことも重要です。

また、回復した患者の便からは2~4週間はウイルスが検出されるので、患者を介護する人は十分な手洗いを心がけることが大切です。また、おもちゃは清潔に拭いて、タオルの共用も避けましょう。エンテロウイルス感染症は、感染した型の免疫を身体が獲得し、一般的にその免疫は生涯持続します。

解説:漆原 誠

境港総合病院

小児科

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス