2025.04.30 公開

褐色細胞腫

Pheochromocytoma

解説:岩屋 智加予 (大牟田病院 内分泌内科)

褐色細胞腫はこんな病気

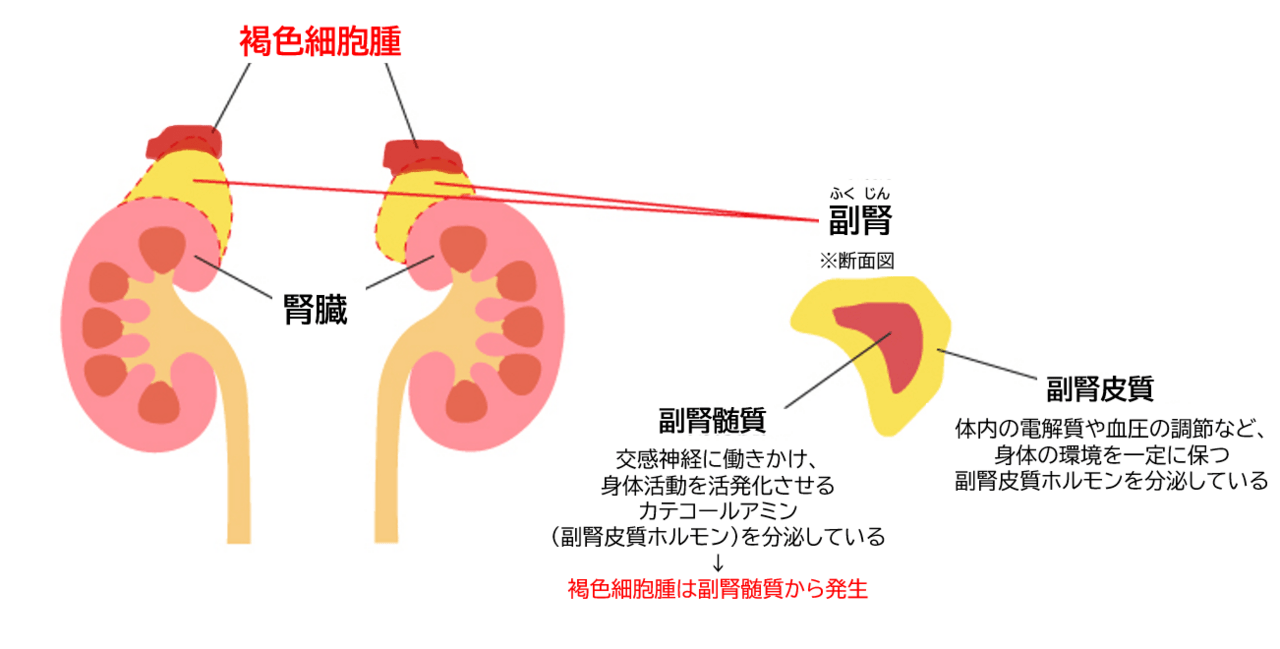

褐色細胞腫とは、左右の腎臓の上にある副腎という臓器にできる腫瘍です。副腎は、外側を覆う副腎皮質と、内側にある副腎髄質からなります。

副腎皮質では副腎皮質ホルモンと呼ばれる、体内の電解質のバランスや血圧の調節をして身体の環境を正常に保つホルモンを生成しており、具体的にはコルチゾールやアルドステロンなどが挙げられます。

それに対し副腎髄質では、アドレナリンやノルアドレナリンといった、心拍数や血圧を上昇させて交感神経に働きかけ、身体の活動性を高めるホルモンを作っています。副腎髄質で生成される神経伝達物質のことを、総称してカテコールアミン(副腎髄質ホルモン)と呼びます。

褐色細胞腫は副腎髄質から発生します。腫瘍の大きさは平均で直径5~6cmほどですが、さらに腫瘍が増大すると、他の臓器を圧迫したり、血管の圧迫や閉塞を引き起こす場合もあります。褐色細胞腫は血圧を上昇させるカテコールアミンを過剰に生成するため、発症すると多くの患者さんが高血圧になり、さまざまな症状が生じます。

ちなみに、副腎以外に腫瘍が発生した場合は、褐色細胞腫ではなく「パラガングリオーマ(傍神経節細胞腫=ぼうしんけいせつさいぼうしゅ)」と呼び方がかわります。

褐色細胞腫の症状

褐色細胞腫が過剰に生成するカテコールアミンにより、血圧が上がる、脈が早くなる、頭痛、急に汗をたくさんかく、便秘になる、体重が減る、血糖値が高くなるなどの症状が出ます。急に血圧が上がることで、発作的に動悸や頭痛がみられることもあります。

褐色細胞腫の検査・診断

上記のような症状があり、褐色細胞腫が疑われる場合には、血液検査や尿検査で褐色細胞腫が作るカテコールアミンが増加していることを確認します。その後、CTやMRI検査で腫瘍の有無と、発生箇所を調べます。さらに、心臓の交感神経の働きを画像で調べる「¹²³I-MIBGシンチグラフィ」で、CTやMRI検査で発見された腫瘍が褐色細胞腫であるかどうかを診断していきます。

褐色細胞腫の治療法

褐色細胞腫の治療は原則、腫瘍そのものを摘出する手術療法です。診断後、手術に向けてカテコールアミンの働きを抑えて血圧をコントロールする「α遮断薬」の投与を行なっていきます。ただ頻脈や不整脈がある場合や、血圧管理が難しい場合は、症状に応じた薬を併用することもあります。

腫瘍が大血管に接している、臓器損傷のリスクがあるなどで摘出手術が難しい場合は、上記の薬物療法とあわせて、個別に治療方針を検討します。腫瘍が悪性の場合は、抗がん剤治療や放射線治療などを行なうこともあります。

褐色細胞腫は非常にまれな病気で、高血圧患者(140/90mmHg以上)の方に1%未満の確率で発症する病気と考えられていますが、腫瘍の有無は実際に検査をしないとわかりません。そのため、以下の条件にあてはまる人はかかりつけ医に相談する、または一般内科や内分泌科がある医療機関を受診しましょう。

- 血圧を下げる薬を飲んでいるのにあまり効果がない

- 健康診断などで副腎の腫瘍が見つかった

- 突発的に30分以上の動悸が起きることがある

- 血圧上昇による息切れや頭痛

- 家族や親戚などに褐色細胞腫の人がいて、自分にも思い当たる症状がある

現在はまだ褐色細胞腫の原因がわかっておらず、予防方法も特にありません。しかし近年、褐色細胞腫になりやすい遺伝子があることや、遺伝する可能性があることなどがわかってきました。家族や親戚に褐色細胞腫の人がいて、思い当たる症状がある場合は、一度検査を受けることをお勧めします。

解説:岩屋 智加予

大牟田病院

内分泌内科

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス