2014.06.25 公開

2025.08.28 更新

腎盂腎炎(じんうじんえん)

Pyelonephritis

監修:白戸 玲臣 (松山病院 泌尿器科 主任部長兼透析センター長)

腎盂腎炎はこんな病気

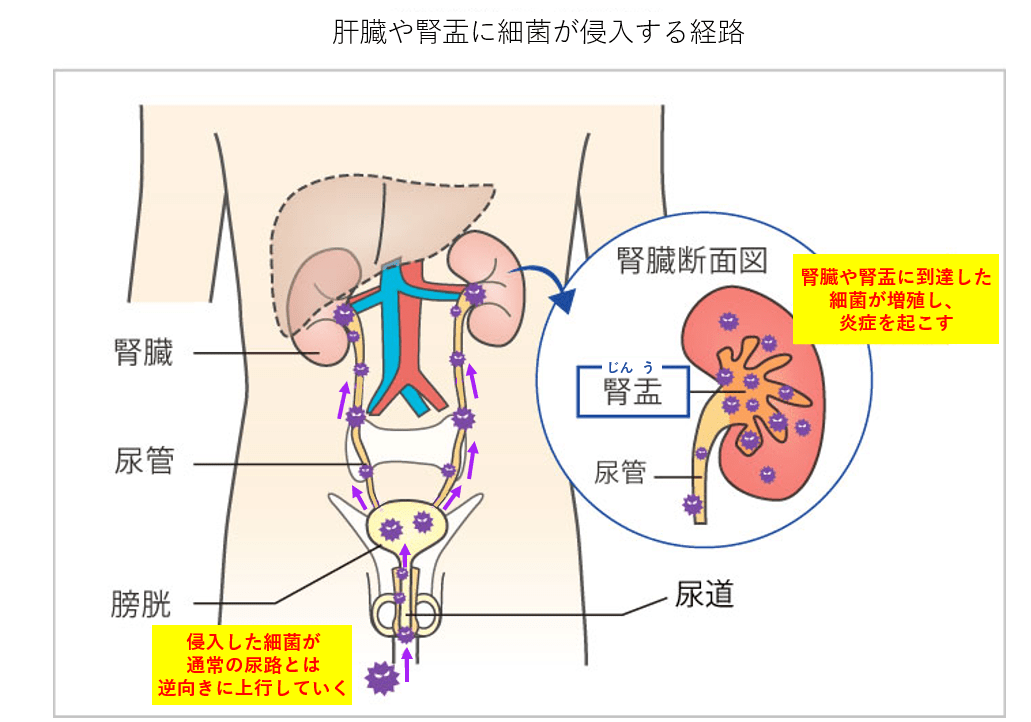

腎臓とは、背中の真ん中あたりに左右一つずつ存在する、握りこぶし一個半程度の大きさのソラマメのような形をした臓器です。全身の血液を集めて血液中にある老廃物や尿毒症物質を除去し、余分な水分とともに尿を作る働きをしています。腎臓で作られた尿を集め、尿管へ送る部分を腎盂(じんう)と呼びます。その腎臓でバイ菌が増殖し、炎症が起こることが腎盂腎炎(じんうじんえん)です。腎盂腎炎と診断された場合は、安静を保つことが重要です。無理をすると、菌血症(きんけつしょう)や敗血症という、全身に細菌が広がってしまう病気に発展し、重症化してしまいます。

多くの場合、細菌は尿道→膀胱→尿管→腎盂と、逆行性に体の中へ侵入します。感染の原因となる細菌にはさまざまなものがありますが、なかでも特に多いのが大腸菌です。また、腎盂腎炎は男性より女性の方が多く発症します。これは解剖学的に、尿道が男性より短いことと、膣・肛門が外尿道口と近いことなどが理由として挙げられます。そのため、女性の場合は外陰部を清潔に保つことが重要となります。

腎盂腎炎の特徴的な症状としては、背部を殴られたような痛みや、夕方から朝方にかけての高熱、吐き気・嘔吐などがあります。1週間程度の安静と、抗生物質の投与で軽快する場合には心配ありません。しかし、回復が遅れる場合や、腎盂腎炎を繰り返す場合には、泌尿器科で尿路の精密検査を受ける必要があります。

早期発見のポイント

排尿時の痛み、残尿感、頻尿、尿の混濁など膀胱炎と同様の症状がありますが、膀胱炎では発熱をきたすことはないため、発熱がある場合は腎盂腎炎の可能性があります。そのような症状が見られたら、早めにかかりつけの医師、または泌尿器科を受診するようにしましょう。

尿管に尿路結石が詰まったり、尿管に腫瘍があったり、腎盂尿管移行部狭窄症(じんうにょうかんいこうぶきょうさくしょう)や膀胱尿管移行部狭窄症(ぼうこうにょうかんいこうぶきょうさくしょう)といった先天的な奇形があるなど、尿管に狭いところがある場合は、腎盂腎炎の回復が遅れて再発を繰り返す要因となります。

また、尿管に狭いところがなくても、膀胱尿管逆流症(ぼうこうにょうかんぎゃくりゅうしょう)という先天性の奇形がある場合、腎盂腎炎を繰り返す要因となります。通常、腎臓で作られた尿が膀胱まで運ばれると、尿管と膀胱にある逆流防止弁が働き、尿は腎臓へと逆流することはありません。しかし、逆流防止弁の働きが悪いと尿が逆流し、膀胱炎を起こすたびに腎盂腎炎を発症します。この場合は、「膀胱尿管新吻合(ふんごう)術」や「Deflux(デフラックス)注入療法」などといった、尿の逆流を改善する外科的治療が必要になります。放置すると、逆流症性腎症をきたし、腎機能が廃絶してしまいます。

発熱が継続して症状が改善しない場合には、緊急処置として体内に細い管を通し、腎盂にたまった膿を出す「尿管ステント留置術」や、背中から直接腎臓に細い管を留置する「経皮的腎瘻造設術(けいひてきじんろうぞうせつじゅつ)」が必要となります。

予防の基礎知識

膀胱炎と腎盂腎炎を予防するために、以下のことを心がけましょう。

・尿をしたいと感じたら早めにトイレに行くなど、排尿を我慢しない

・水分、お茶などをできるだけ飲むように心がける

さらに女性の場合は、以下のことにも気を付けてください。

・外陰部を清潔に保つ(特に生理時には気を付けること)

・排尿後や排便後は、トイレットペーパーは前から後ろに拭くようにする

・セックスの後は陰部を清潔にし、早めに排尿する

膀胱炎や腎盂腎炎に対する予備薬や予防薬として抗生剤を漫然と使用する方がいますが、そうすると体内の常在菌のバランスが崩れ、抗生剤が効きにくい細菌へと変化する菌交代現象を起こし、重症化することとなります。その代表が「MRSA感染症」です。現在、MRSAに対する抗生剤が開発されてはいますが、抗生剤の乱用は控えるべきです。膀胱炎や腎盂腎炎かなと感じたら、尿の検査を行ない、確定診断を受けてから治療をすることが重要です。

監修:白戸 玲臣

松山病院

泌尿器科 主任部長兼透析センター長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス