2025.04.16 公開

日本紅斑熱

Japanese spotted fever

解説:堀田恵理 (京都済生会病院 皮膚科 副部長)

日本紅斑熱はこんな病気

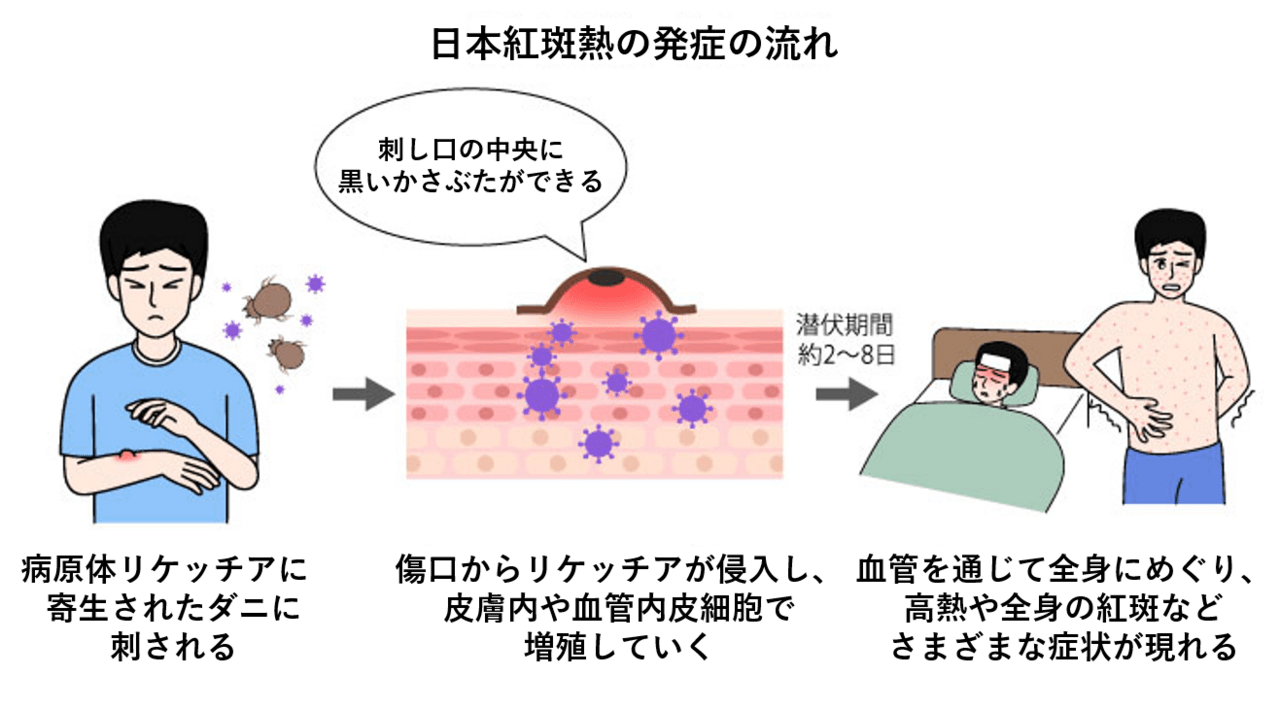

日本紅斑熱は、病原体を保有するダニに刺されることによって、人や動物に感染するダニ媒介性人畜共通感染症です。日本紅斑熱の病原体は日本紅斑熱リケッチア(Rickettsia japonica) で、この病原体を体内に保有するダニが人を吸血することで、リケッチアが人の皮内に侵入し、感染のきっかけとなります。

日本紅斑熱を媒介するダニは、「フタトゲチマダニ」「キチマダニ」「ヤマトマダニ」などのマダニです。マダニの大きさが2〜20mmで、主に山林や竹藪、草むらなどに生息し、春から秋に行動が活発化します。これらのダニは幼虫、若虫、成虫と一生に3度脱皮し、そのすべての期間において、生存や産卵のために動物や人へ吸着・寄生し吸血します。すべてのマダニが日本紅斑熱リケッチアをもっているわけではありませんが、リケッチアを有するマダニの子どもにはリケッチアが受け継がれます(経卵垂直伝播) 。

日本紅斑熱の症状

皮内に侵入したリケッチアは、約2〜8日の潜伏期(感染してから発症するまでの時期)に皮膚局所で増殖します。この時、吸血された刺し口は赤みを帯びて厚みが増し、浸潤性のある紅斑の中央にエスカーと呼ばれる黒い痂疲(かひ=かさぶた)が付着します。この特徴的な刺し口が、診断の手掛かりになります。

皮膚局所で増殖したリケッチアは、血流にのって血管の最内層である血管内皮細胞(血管の内側の壁を構成する細胞)を侵しはじめます。それによって全身の血管に炎症がめぐり 、多数の臓器で血管炎・血栓・血管の破壊・壊死を生じさせ、進行するごとに症状が重篤になります。具体的には、38~40度の高熱が数日続き、全身の倦怠感・関節痛・筋肉痛・四肢のしびれ感などの症状が発生します。また高熱とともに、手足・手掌・顔面などに米粒~大豆ほどの紅斑が複数現れます。皮疹は3〜4日経過すると一部紫色を帯び、約2週間後には消失します。

眼球結膜(白目の部分)の充血、のど(咽頭)が赤くなる、腹痛・下痢・嘔吐などの消化器障害が現れる場合もあります。部分的にリンパ節が腫れることもありますが、全身のリンパ節が腫れることはまれです。重症化すると意識障害を起こしたり、最悪の場合、死に至ることもあります。

日本紅斑熱の検査・診断

約2~8日前に野山や田畑へ立ち入ったかどうか、また同時期にマダニに噛まれたことがないかを問診で確認し、特徴的な刺し口様の皮疹や全身の皮疹がないかを確認します。診断には、刺し口に付着している痂疲や皮膚または血液を採取し、PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応)でリケッチアの遺伝子が検出されるか確認します。また、血液検査(ワイル・フェリックス反応)で、リケッチアに対する抗体価(OX2)が上昇していないかなどを確認します。

日本紅斑熱の治療法

できるだけ早期に抗生物質で治療を行ないます。主に「ミノマイシン」や「ビブラマイシン」など、細菌のタンパク質合成を阻害し、細菌の増殖を抑えることで抗菌作用を生じさせるテトラサイクリン系抗生物質を使用します。または、細菌などのDNA複製を阻害することで殺菌作用を示すニューキノロン系抗生物質で治療します。全身状態が良くないときは、水分補給や対症療法を行ないます。

マダニに刺された後に高熱が出たら注意が必要です。日本紅斑熱以外にも、ツツガムシ病やライム病などマダニが媒介する病気は多くあります。そのため、山林や竹藪、草むらなどに外出した後には、特徴的な黒色痂疲を伴う紅斑や症状がないか確認し、必要に応じて早めに検査や治療を行なう必要があります。身体のどこかに特徴的な刺し口がないか、下着で覆われた部分や毛髪の中など、全身をくまなくチェックすることも大切です。

マダニに刺されないための対策をしましょう。草むらや田畑、山などに出かける時は、できるだけ長袖、長ズボン、運動靴や長靴を着用し、首や手首、足首なども露出しないようタオルを巻く、靴下をしっかり着用するなど、肌が出ている隙間を作らないように心掛けてください。また、着用していた衣類にもマダニが付着していることがあるので、十分に注意してください。また身体に付着しているマダニを見つけたら無理に取り除こうとせず、医療機関を受診して下さい。

また、ディートやイカリジンなどマダニに効果的な忌避剤が入った虫よけ剤も市販されています。濃度・使用できる年齢・効果持続時間は商品によって異なるため、購入時に確認してください。

解説:堀田恵理

京都済生会病院

皮膚科 副部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)(病名から探す | 2024.9.11)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)(病名から探す | 2024.9.11) 花粉症やダニにご注意! 秋のアレルギー症状と対策(病気解説特集 | 2020.9.30)

花粉症やダニにご注意! 秋のアレルギー症状と対策(病気解説特集 | 2020.9.30) 発疹(症状から探す | 2020.7.30)

発疹(症状から探す | 2020.7.30) 腫れ(症状から探す | 2020.7.30)

腫れ(症状から探す | 2020.7.30) のどの痛み(症状から探す | 2020.7.30)

のどの痛み(症状から探す | 2020.7.30) 意識障害・失神(症状から探す | 2020.7.30)

意識障害・失神(症状から探す | 2020.7.30) 倦怠感・だるさ(症状から探す | 2020.7.30)

倦怠感・だるさ(症状から探す | 2020.7.30) けいれん(症状から探す | 2020.7.30)

けいれん(症状から探す | 2020.7.30) 虫・植物を甘く見るのはキケン!夏のレジャーに出かける前に徹底した対策を(病気解説特集 | 2019.7.31)

虫・植物を甘く見るのはキケン!夏のレジャーに出かける前に徹底した対策を(病気解説特集 | 2019.7.31) インフルエンザ(病名から探す | 2014.2.12)

インフルエンザ(病名から探す | 2014.2.12)

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス