2022.07.27 公開

トロサ・ハント症候群

Tolosa-Hunt syndrome

解説:法化図(ほけず) 陽一 (日向病院 脳神経内科部長)

トロサ・ハント症候群はこんな病気

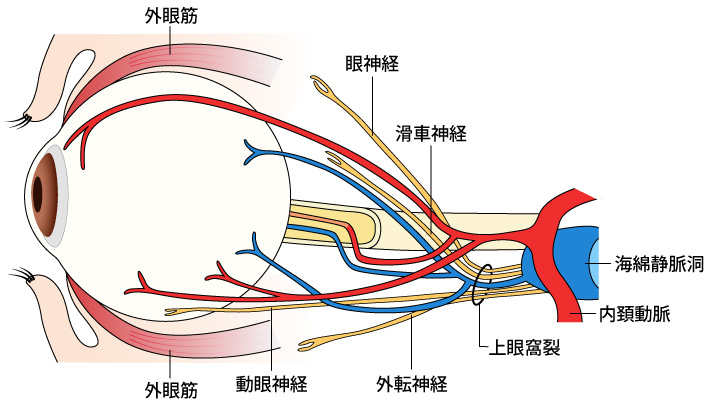

トロサ・ハント症候群は、眼窩部(がんかぶ=眼球が入っているくぼみ)の激しい痛みや、眼球を動かす筋肉の外眼筋(がいがんきん)に麻痺が生じる病気です。

海綿静脈洞(かいめんじょうみゃくどう=眼の真後ろあたりの頭蓋内の静脈の集まり)や上眼窩裂(じょうがんかれつ=眼窩の外側にある隙間)の近辺で、原因が特定できない炎症性の肉芽腫(にくげしゅ=炎症反応の一つで、免疫細胞が集まってできた固まり)ができることで起こります。

自然軽快したという報告がある一方で、再発例の報告もあるため、症状改善後も注意が必要です。

1954年に医師のエドゥアルド・トロサは、左の眼窩部の痛みと左眼の視力障害に加え、外眼筋の麻痺と、角膜知覚の低下がある47歳男性の例を報告しました。解剖の結果、左の海綿静脈洞内の内頸動脈(ないけいどうみゃく=頸動脈から分岐して頭蓋内に入る動脈)周囲に原因が特定できない炎症性の肉芽腫がある症例を報告しました。

一方、1961年に医師のウィリアム・エドワード・ハントらは、トロサが報告した症例に自分たちが診察した6症例を加え、「有痛性眼筋麻痺症候群」を提唱し、ステロイドの有効性も指摘しました。

1966年には医師のスミスらが5つの症例を加えて検討し、この症候群を「トロサ・ハント症候群」と名付けました。

トロサ・ハント症候群の症状

病巣側(通常は片眼)に痛みを伴う外眼筋麻痺がみられます。外眼筋麻痺は動眼神経(第3脳神経)・滑車神経(第4脳神経)・外転神経(第6脳神経)の障害によって生じます。

これ以外にも、眼瞼下垂や前頭部の感覚低下がみられます。

トロサ・ハント症候群の検査

頭部MRI検査が有用です。検査時に造影剤を使うことで、症状のもととなっている肉芽腫を描出できることがあります。

トロサ・ハント症候群の治療法

コルチコステロイド(副腎皮質ホルモン)薬による治療が有効です。

国際頭痛分類第3版では「痛みと麻痺はコルチコステロイドによって適切に治療されれば寛解する」と記載されています。

ステロイドを投与しても症状が持続したり、他の神経徴候が現れたりした場合は、海綿静脈洞に生じる別の病気(腫瘍、血管病変、感染症など)があるかどうかを見極める必要があります。

片側の眼に鋭い痛みがあることに加えて、物がダブって見えるようになった、あるいはまぶたが落ちてきたなどの症状が出現したときは、脳神経内科あるいは脳神経外科のある病院を受診してください。

片側の鋭い眼痛だけの場合は、片頭痛や群発頭痛の可能性が高くなりますが、眼痛が続く場合は、緑内障などの可能性もありますので受診をお勧めします。

トロサ・ハント症候群は、海綿静脈洞や上眼窩裂近辺の原因が特定できない肉芽腫性炎症によって引き起こされる病気のため、残念ながら予防はできません。

解説:法化図(ほけず) 陽一

日向病院

脳神経内科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス