2022.06.01 公開

双極性障害(躁うつ病)

bipolar disorder

解説:榛葉 俊一 (静岡済生会総合病院 精神科 部長)

双極性障害はこんな病気

双極性障害は「躁うつ病」ともいわれ、気分障害に属する心の病気です。症状が躁状態のみの躁病や、うつ状態のみのうつ病とは異なり、躁状態のときとうつ状態のときが交互に出現します。

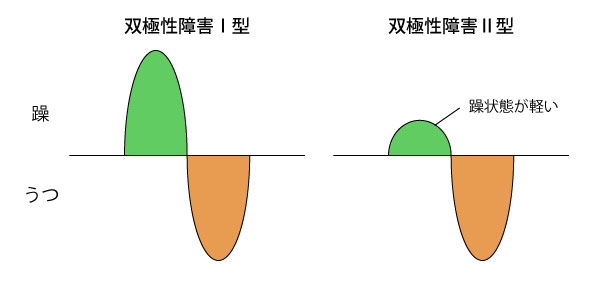

それぞれの期間は、数週間のこともあれば数年続くこともあります。明確な躁状態が現れる「Ⅰ型」と、躁状態が軽い「Ⅱ型」に分けられ、多いのはⅡ型です。

躁状態が軽いⅡ型はうつ状態が主です。そのため、うつ病として長年治療されることも多く、あるとき躁状態が明確に現れて初めて双極性障害と診断されることが珍しくありません。

双極性障害は躁うつ病ともいわれるためうつ病の一種と誤解されがちですが、別の病気と考えられており、治療薬も抗うつ薬とは異なるものが用いられます。双極性障害のうつ状態のときに抗うつ薬を飲むと、躁状態が出現することがあるため、うつ病との違いを見極めてきちんと診断することが重要です。

双極性障害は躁うつ病ともいわれるためうつ病の一種と誤解されがちですが、別の病気と考えられており、治療薬も抗うつ薬とは異なるものが用いられます。双極性障害のうつ状態のときに抗うつ薬を飲むと、躁状態が出現することがあるため、うつ病との違いを見極めてきちんと診断することが重要です。

双極性障害の原因は不明ですが、脳機能の変化ではないかと考えられています。ストレスや心理的な背景が関連することが多いうつ病とはこの点でも異なります。

双極性障害の症状

躁状態のときは、気分の高揚、考えの飛躍、過度の自信、楽観的な言動、抑制できない感情、快楽の追求などの症状が出現します。これらは健康な人にもみられますが、双極性障害の場合は症状が日常生活を妨げ、本人にとってマイナスとなる結果を引き起こします。

うつ状態のときの症状は、気分の沈み、「楽しさ」の消失、意欲の減退、集中力の低下、いらいら感、「死」を考えるほどの自責とマイナス思考などです。眠れなかったり眠り過ぎたりする睡眠障害、食欲の低下や亢進、それによる体重の変化など身体の症状もみられます。

上記の躁状態とうつ状態が交互に出現するのが双極性障害の特徴です。

例えば、家に閉じこもるようなうつ状態が1、2年続き、その後急に躁状態になり、「もう元気になりました」と病院での治療を自らやめてしまうこともあります。

症状の程度や現れ方は人によっていろいろで、軽い躁状態で、気分のコントロールが難しく怒りっぽくなることが数日あるくらいという人がいる一方、過剰な自信が現れ、返済できないような借金をしてしまう人もいます。強いうつ状態になったときは、自分を傷つける行為に及ぶこともあるため注意が必要です。

双極性障害の検査・診断

まず、面接中(診察中)にみられる本人の言動と、家族など日常生活を知る人たちからの情報をもとに、精神状態を分析します。

分析した結果を、世界保健機関 (WHO)の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD分類)」や、アメリカ精神医学会の「精神障害の診断・統計マニュアル (DSM)」の診断基準・診断分類に照らし合わせ、診断します。

重要なのは、うつ病、発達障害、知的障害などと見分けることです。うつ状態のときの症状はうつ病と共通していますが、躁状態の症状があれば診断につながります。

神経発達や知的機能に偏りのある発達障害や、知的障害の人にも躁状態やうつ状態に近い症状が現れることがありますが、その場合は、日常で経験するさまざまな困難な状況に対する「反応」として症状が出ていることがほとんどです。

一方、双極性障害は、ある時期は躁状態、ある時期はうつ状態というように「時期」により症状が現れることが特徴です。躁うつの程度が軽く、長年にわたり続いている場合は「気分循環症」と呼ばれることもあります。また、健康な人でも気分の波が比較的大きく、それがその人の気質、パーソナリティー(個性、人柄)となっている場合もあります。

双極性障害の治療法

薬物療法が主体で、気分安定薬という薬剤を使用します。気分安定薬の中でも炭酸リチウムは長年使われており、双極性障害の第一選択薬です。効果のメカニズムは十分に分かっていませんが、気分を調整する作用があります。

最近は、てんかんの治療薬であるカルバマゼピンやバルプロ酸を双極性障害に対する気分安定薬として使うことが増えています。てんかんの治療薬が双極性障害に効くメカニズムも不明ですが、有用な治療薬となっています。

また、双極性障害のうつ状態のときに、統合失調症の治療薬であるアリピプラゾールやオランザピン、ルラシドンという薬剤を使うことも増えてきています。脳内物質のドーパミンの働きを弱めることにより、感情の動き過ぎを防ぐ効果があります。

双極性障害の治療では、生活のサポートも大切です。特に躁状態のときは、本人が病気の状態にあることを自覚できないことがあるため、周囲の家族、知人が適切なアドバイスを行ない、本人にとってマイナスとなる行動を防ぐことが求められます。

双極性障害の患者さんは、自分が病気の状態であることを自覚できない(「病識」がない)ため、医療に結びつきにくく、診断や治療が遅れて病状が悪化することが少なくありません。

家族や友人、知人などの目で見て、通常の心理状態や行動パターンとは異なることに気づいたときは、精神科医や心療内科医への相談を勧めましょう。

双極性障害は原因が不明であるため、予防法も明らかではありません。しかし、診断後に悪化を防ぐことは可能です。

家族や友人、知人とのコミュニケーションを保ち、適切な環境を整え、病院への通院や治療を続けることで症状の安定を図ることができます。

解説:榛葉 俊一

静岡済生会総合病院

精神科 部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス