2023.07.05 公開

好酸球増多症

eosinophilia

解説:大庭 敬 (川俣病院 副院長)

好酸球増多症はこんな病気

好酸球増多症は白血球の一種である好酸球が血中に増加する病気です。

好酸球は寄生虫感染に対して身体を守る働きがあるほか、アレルギー反応や喘息にも関わってきます。また、サイトカインという炎症を起こすタンパク質を産生して体内の炎症を増幅し、組織障害を引き起こします。

好酸球が増加すると、炎症を起こし臓器に損傷を与えます。肺が損傷すると喘息や息切れ、心臓が損傷すると心不全、冑腸が損傷すると腹痛が起こります。

一次性(原発性)の好酸球増多症の原因としては血液悪性腫瘍(白血病、悪性リンパ腫)などがあり、基礎疾患に続いて生じる二次性(続発性)の好酸球増多症の原因としてはアレルギー疾患、寄生虫感染、薬剤、血管炎、免疫疾患などがあります。

自己免疫疾患である皮膚筋炎や強皮症(SSc)でも好酸球の増加が起こり、シェーグレン症候群では筋炎と血管炎が合併して重症化するとされています。

また、結節性動脈周囲炎、多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性筋膜炎などでも好酸球の増加がみられます。

好酸球増多症の症状

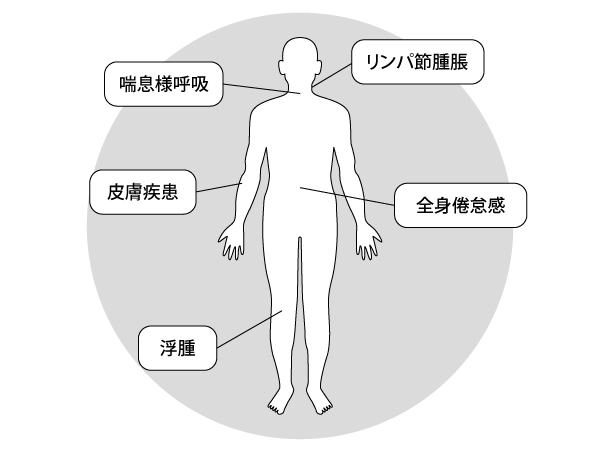

症状は原因となる病気によってさまざまで、皮膚発疹、リンパ節腫脹、浮腫、喘息様呼吸(呼吸時にヒューヒューと音がする状態)、全身倦怠感などがみられます。

好酸球増多症の検査・診断

血液中の好酸球数や白血球細胞分画(白血球の種類別の割合を示したもの)、抗好中球細胞質抗体(自己抗体の一種)の値を調べるほか、寄生虫の検査などが必要です。また、肺や消化管の画像診断も重要です。

一般的に健康診断などの際に血液検査で発見されることが多いため、定期的な検査が有用です。

好酸球増多症の治療法

一次性の場合は血液疾患専門医の判断のもと、血液悪性腫瘍に対する治療を行ないます。

二次性の場合はステロイド剤を投与します。

また、好酸球の増加による重症の喘息に対しては、サイトカインの一種であるインターロイキン(IL)-5を標的とした抗体治療(抗体医薬品を使った治療)も可能になっています。単にアレルギーと自分で判断せずに、早めに受診することが大切です。

体内で好酸球の増加が進行すると心臓に障害が起こりやすくなるため、早期発見と早期治療が必要です。

定期的に健康診断を受けて血液検査を行なうことが早期発見につながります。

一次性の好酸球増多症を予防するのは困難です。

二次性の場合は、好酸球増多症の原因となる基礎疾患を治療することが大切です。

解説:大庭 敬

川俣病院

副院長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス