2014.12.24 公開

2025.11.27 更新

胃食道逆流症(逆流性食道炎)

gastroesophageal reflex disease

解説:羽生 泰樹 (大阪府済生会野江病院 消化器内科特任部長)

胃食道逆流症(逆流性食道炎)はこんな病気

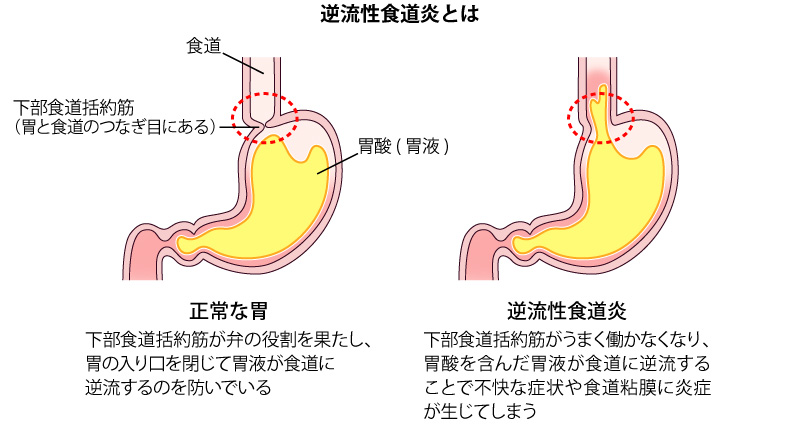

胃と食道のつなぎ目に当たる部分は、胃液が食道に逆流するのを防ぐために、開いたり閉じたりする弁の役割をしています。この「弁」がうまく働かなくなると、胃酸を含んだ胃液が逆流し、食道の粘膜が酸の攻撃にさらされることになります。胃食道逆流症は、胃の内容物の食道への逆流が過剰に起こることで、不快な症状を生じたり、食道粘膜に炎症が生じて、ただれた状態になったりする病気です。内視鏡検査で食道粘膜に炎症が見られる場合を「逆流性食道炎」または「びらん性胃食道逆流症」と呼び、食道粘膜に傷が見られない場合を「非びらん性胃食道逆流症」と呼んで区別することがあります。

衛生環境の改善でピロリ菌に感染している人が減り、食生活など生活習慣が欧米化して日本人の胃酸の出る量が増加していることや、高齢者は胃と食道のつなぎ目に当たる「弁」の働きが低下する場合があることから、日本でも最近患者さんが増えており、今後もさらに増加していくと考えられています。

代表的な症状は、胸焼け(胃や胸の下あたりから上がってくる熱い感じ)や呑酸(どんさん=酸っぱい液体が口の中に戻ってくる感じ)です。これらの症状は大変煩わしく、生活の質を低下させる原因となります。

また食道の炎症(ただれた状態)が長期間続くと、食道がひきつれて食べ物の通りが悪くなる「食道狭窄」や、「バレット食道」という状態になることがあります。バレット食道とは、食道の傷ついた細胞が修復される際に、本来の食道の細胞である扁平上皮ではなく、胃や腸に似た円柱上皮という細胞で覆われることです。バレット食道からは食道がんの一種である食道腺がんが発生しやすいとされ、欧米では、1980年頃から食道腺がんの増加が報告されています。近年、胃食道逆流症の増加と共に、日本でも食道腺がんが少しずつ増えているという報告が見られるようになってきました。

早期発見のポイント

胃液が食道に逆流することによって起こる代表的な症状が、胸焼け(胃や胸の下あたりから上がってくる熱い感じ)と呑酸です。これらは、胃食道逆流症の定型症状とも呼ばれます。特に、以下のような場合に症状が見られるようであれば、胃食道逆流症が強く疑われるので、医師に相談してください。

・食後

・いつもより食べ過ぎたり、脂肪分や香辛料の多い食事をしたとき

・横になったり、前かがみの姿勢になったとき

そのほかにも、食道に由来する症状である「胸のつかえる感じ」や「胸痛」が生じること、食道由来とは考えにくいような「喉の違和感」「声のしわがれ」「咳」などが起きることが知られています。

症状が続く場合には、経過中に一度は内視鏡検査を受けることをお勧めします。同じような症状が、胃がんや食道がんなどの悪性の病気で起きる場合もあるので、がんではないことを確認する必要があります。また、内視鏡検査によって、食道の炎症の有無や程度が分かるので、その後の治療を考えるうえで大いに参考になります。

予防の基礎知識 -再発を防ぐために-

この病気は、胃と食道の間の逆流を防止する弁の働きが十分でないために起こると考えられています。そのため、異常な逆流そのものを治すことができれば最もよいのですが、そのような働きを持つ有効な薬剤はまだ開発されていません。しかし、胃酸の分泌を強力に抑える働きを持つ「カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)」(タケキャブ錠)や「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」(ランソプラゾールなど)という薬により、速やかに症状が消失し、食道の炎症が改善されることが分かっています。薬は、食道に炎症がある時には一定期間(4~8週間)継続して内服することが勧められます(初期治療)。炎症の程度が軽い場合には、その後は薬を中止して経過観察を行ない、再発があれば再度初期治療を行なう「間欠療法」という選択肢もありますし、症状が再発しやすい場合や食道の炎症が強い場合には、症状が取れた後も長期にわたって服薬を続ける「維持療法」という選択肢もあります。

治療の際は、薬を飲む量や回数をしっかり守りましょう。また、症状がなくなっても病気が完全に治ったわけではありません。自己判断で薬を中止すると、悪化したり、再発する場合も多いので、服薬は医師とよく相談しましょう。また、別の病気の治療で他の薬を使用しなければならないときは、主治医の先生に知らせるようにしましょう。

再発を繰り返さないために、以下のようなことに注意しましょう。

・暴飲暴食はやめて、腹八分目を心がける

・脂肪の多い食事やアルコール、香辛料などは控えめにする

・ベルト、帯、ガードルなど、お腹を締めつけるものはやめる

・前かがみの作業は逆流を起こしやすいので、できるだけ避ける

・タバコはやめる

再発を繰り返すと、まれですが重症になって手術が必要になることがあります。そうならないためにも、 医師の指示通り薬をきちんと服用し、食事の内容に注意し、生活習慣をよくするように心がけましょう。

解説:羽生 泰樹

大阪府済生会野江病院

消化器内科特任部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス