2014.02.07 公開

2025.07.29 更新

眼瞼下垂(がんけんかすい)

Ptosis

監修:奥山 智輝 (横浜市南部病院 形成外科 医長)

眼瞼下垂はこんな病気

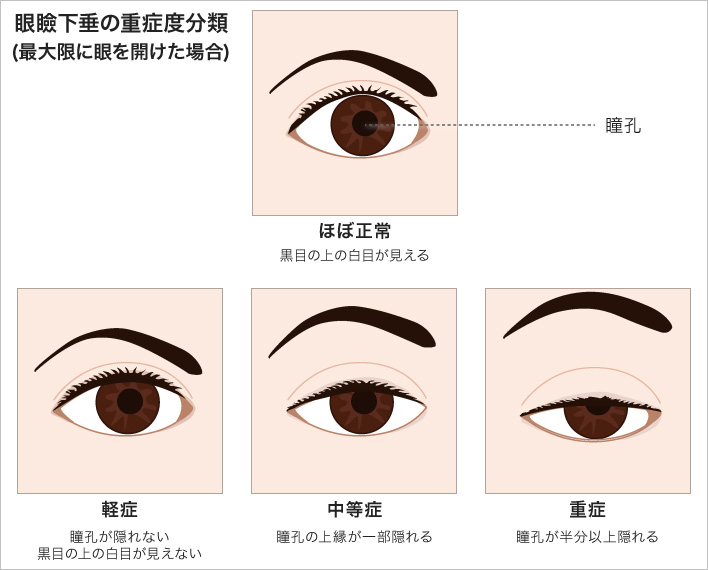

眼瞼下垂は、瞼(目蓋/まぶた)の機能異常の一種で、発症頻度が高い疾患です。眼を開けようとしても上瞼が十分に上がらず、瞳孔(黒目の中にある黒い穴)の一部が隠れてしまう状態のことです。

自覚症状は、瞼が重くて眼を開けているのがしんどくなった、視界の上側が瞼で遮られて見えにくくなった、頭上のものを見過ごして頭をぶつけることが増えた、というものです。それに続いて、(いつも顔を上げてものを見るため)肩こりや頭痛が増えた、(頑張り過ぎて自律神経のバランスが崩れるため)晴れた日の外出中は眩しくてサングラスが必要になった、気分が落ち込みがちになった、などの随伴症状(ずいはんしょうじょう=病気に伴う症状)を引き起こすことが知られています。

発症原因として、患者さんの8割以上が加齢による皮膚や筋肉の変性、慢性刺激による腱(けん)の損傷と考えられます。慢性刺激とは、花粉症などで眼がかゆくなり、瞼を頻繁にこすることや、コンタクトレンズによって瞼が裏側からこすられ続けることです。残りの2割弱は先天的な筋力不足、後天的な神経疾患によるものです。

症状の状態は、問診や視触診、眼瞼動作の計測で大体判定できます。

軽 症:意識して眼を開けると瞳孔が隠れなくなる

中等症:意識的に眼を開けても瞳孔の上側の縁が一部隠れる

重 症:頑張って眼を開けても瞳孔が半分以上隠れる

他の原因の疾患が疑われる場合は、眼科や神経内科の専門的な診察を必要とする場合もあります。

眼瞼下垂の治療法

治療方法は、神経疾患が原因の場合を除いて、手術が基本です。手術法は複数あり、瞼の状態、患者さんの外見的な好みや社会的な都合、医師の慣れ具合によって選択されます。通常は局所麻酔で行なわれるため、手術法によっては日帰り手術が可能です。ただし、見た目は片側しか下垂が発症していないように見えても、実際は両側下垂が発症している場合が大半です。左右対称に調整するためには両側同時手術が施行されることが多く、術後は安全のために1~2泊の入院することもあります。持病のために出血が止まりにくくなる薬を常用している場合なども同様です。

最適な手術法は、外見的な重症度、随伴症状の様子、発症原因、全身状態などを執刀医が総合的に判断して決定します。重症・中等症の患者さんには、特別な事情がない限り手術が推奨されます。軽症の患者さんでも、手術が適応になる可能性もあります。ただし、患者さん自身が手術のメリットとデメリットをよく理解した上で決めることが大切です。

眼瞼下垂は治療法が手術に限られるため、術後経過や合併症に関して理解が必要です。手術では眼の開き具合、二重の幅などをなるべく左右対称にするよう調整しますが、精度には限界があります。手術後には、傷が落ち着くまでに短くて数週間、長いと数カ月かかります。頭痛や肩こりなどの原因は眼瞼下垂だけではないので、効果の確約はできません。随伴症状の改善を追求し過ぎると、眼が開き過ぎになり、ドライアイ症状で苦労する場合もあります。

早期発見のポイント

発症初期では、外見的に軽症な人ほど随伴症状で苦労をしている場合が多く、そのような患者さんほど手術の効果を感じやすい傾向があります。先に述べたように、眼瞼下垂は加齢とともに発症の可能性が高まりますが、悪い条件が重なるとまれに20代や40代での発症も珍しくありません。

以下の項目に当てはまる場合は、形成外科や眼科での診察をお勧めします。

・まぶたが重たい

・視野狭く感じる

・まぶたの開き方に左右差がある

・顎を挙げた方が見やすい(上の方が見づらい)

・周囲から「眠そう」と言われるようになった

他にも

・額の皴が増えた

・原因不明な肩こりや頭痛がある(見え方やまぶたと直接関係ない場合もあります)

※上記に当てはまったとしても必ずしも手術が必要とはなりません。一度、診察してから手術が必要か判断します。

予防の基礎知識

加齢性の眼瞼下垂を予防するのはなかなか難しいですが、原因の一つとなる腱の損傷を防ぐために物理的刺激を減らすことが重要です。コンタクトレンズの使用頻度を減らす、花粉症やアトピー性皮膚炎などで眼周囲を掻かない、化粧を落とす際に上眼瞼(じょうがんけん)を強くこすらないなどを心がけましょう。

監修:奥山 智輝

横浜市南部病院

形成外科 医長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス