2022.01.27 公開

サルコイドーシス

sarcoidosis

解説:櫻井 正樹 (中和病院 内科部長)

サルコイドーシスはこんな病気

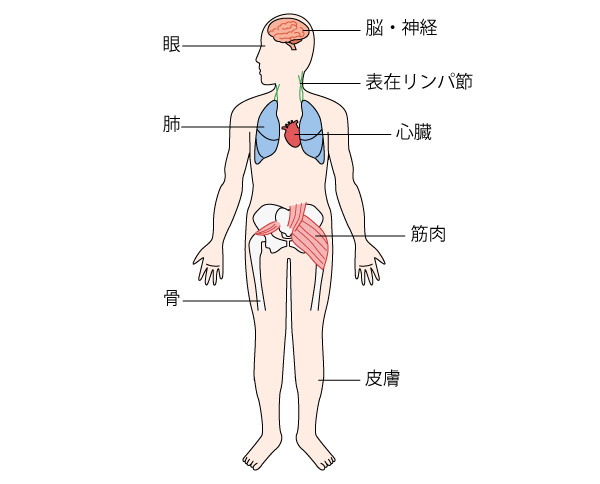

サルコイドーシスとは、身体のさまざまな部位(皮膚や肺、眼、心臓、脳・神経、表在リンパ節、筋肉、骨など)に肉芽腫(にくげしゅ=炎症反応の一つで、免疫細胞が集まってできた固まり)ができる病気です。原因不明で、がんのような悪性の病気ではなく、他の人に感染する病気でもありません。家族内での発症がごく少数報告されていますが、一般的に遺伝はしません。

日本で行なわれた最近の調査では、新たに発見された患者さんの割合(罹患率=りかんりつ)は人口10万人あたり1.01人で、男性と比べて女性にやや多く、また20~30代と50~60代で発症しやすいと報告されています。

厚生労働省の特定疾患(難病)に指定されており、重症度が高い患者さんは治療費の補助などが受けられる場合があります。

サルコイドーシスの好発部位

サルコイドーシスの症状

以前は自覚症状がなく、健康診断で実施する胸部X線検査で偶然に見つかることが多かったのですが、最近は、発症する部位によってみられる特徴的な自覚症状をもとに発見されることが多くなっています。また、発熱や痛み、疲れやすい、息切れしやすいといった全身症状を契機に見つかることもあります。

サルコイドーシスの検査・診断

罹患臓器(病気に侵された臓器)から生検(組織の一部を採取して調べる検査)を行ない、サルコイドーシスに特徴的な肉芽腫を証明することが最も重要ですが、単独の検査で確実に診断することはできません。

胸部X線やCT、ガリウムシンチグラフィやFDG-PET(放射性医薬品を投与して体内の炎症の状態を調べる)などの画像検査、血液検査、心電図検査、気管支内視鏡検査といったさまざまな検査を行ない、さらに眼科、皮膚科、内科など多数の診療科での診察によって総合的に診断します。

サルコイドーシスの治療法

日本人では生命に関わる重症例はきわめてまれで、約6~7割の患者さんは治療しなくても自然によくなります。原因不明のため、根治療法といえるものはなく、主に炎症をおさえ症状を和らげる治療を行ないます。眼や皮膚の症状に対してステロイド点眼薬や軟膏薬を使うことはありますが、多くの症例ではまず経過を観察します。

肺や心臓、腎臓、眼などの臓器で生命に関わるような異常や、生活の質(QOL)を低下させる異常が生じた場合には、副腎皮質ステロイドの全身投与が必要になることがあります。また、再発症例や難治症例(治りにくい患者さん)では免疫抑制剤を使用することもあります。

症状から発見される場合、霧視(むし=ものに霧がかかったように見える)、羞明(しゅうめい=ものが眩しく見える)、飛蚊(ひぶん=蚊が飛んでいるような異物が視界に見える)、視力低下などの眼症状で発見されることが最も多く、次いで皮膚症状、胸部症状(咳や胸部の痛み)、倦怠感が多いとされています。これらの症状を自覚した際には、近くの医療機関(眼科や皮膚科、内科)を受診するようにしてください。

肺の病変では無症状の場合も多く、健康診断のときに胸部X線検査などでたまたま発見される例が3分の1程度ありますので、定期的に健康診断を受けることが大切です。

サルコイドーシスは、疾患感受性のある宿主(病気の原因に反応しやすい人)が環境中の何らかの抗原物質にさらされることで引き起こされるアレルギー反応が関係していると考えられています。抗原物質として、ニキビの原因菌であるアクネ菌の可能性が国内の研究で報告されていますが、いまだに原因は明らかになっていません。そのため、残念ながら発症を防ぐ方法は確立されていません。

サルコイドーシスと診断された患者さんのうち、約6~7割は自然によくなりますが、再発したり、肺や心臓、腎臓、眼などの臓器で生命や生活の質(QOL)低下に関わるような異常が生じる場合があるため、慎重に経過を観察していく必要があります。自己判断で通院を中断せずに、定期的に診察を受けるようにしてください。

解説:櫻井 正樹

中和病院

内科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス