2025.02.12 公開

ギャンブル依存症

gambling addiction

解説:關 紳一 (鴻巣病院 院長 )

ギャンブル依存症はこんな病気

ギャンブル依存症とは、パチンコやスロット等のギャンブルにのめり込み、やめられなくなっている状態を指します。2018年に施行されたギャンブル等依存症対策基本法では、「パチンコや公営競技のような賭け事にのめりこむことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態」と定義されています。

ギャンブル依存症と診断される人の脳内では何が起こっているのでしょうか。

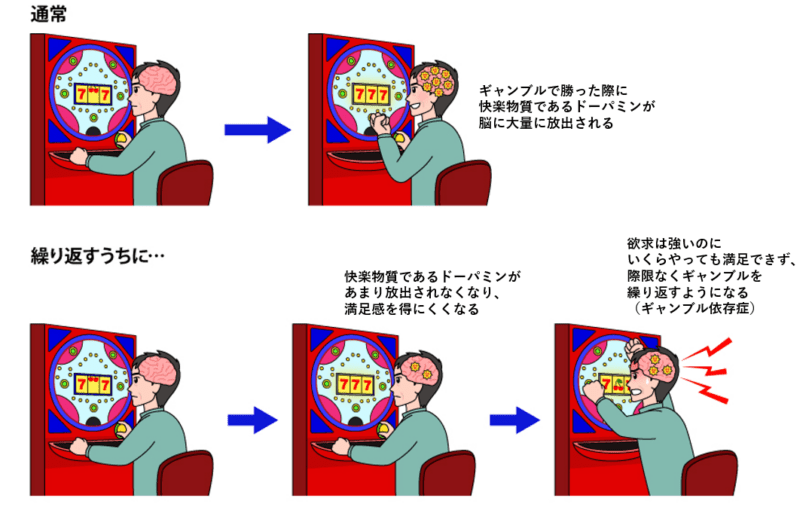

まず、ギャンブルで大勝ちをしたりすると、神経伝達物質の一種であるドーパミンという快楽物質が「報酬系」と呼ばれる脳の回路から大量に放出されます。ドーパミンには快感や多幸感を感じさせ、行動意欲ややる気を形成する役割があるため、人はこの感覚を求め、何度もギャンブル行為を繰り返したくなります。

しかしギャンブルを繰り返すうち、脳が快楽に鈍感になり、ドーパミンがあまり放出されなくなってきます。すると、欲求は強いのにいくらギャンブルをしても満足できず、際限なく繰り返すようになります。また、食事や趣味などギャンブル以外の他の刺激には驚くほど反応しなくなるという結果が脳画像検査の研究で報告されています。

ギャンブル依存症の捉え方は時代とともに変わってきています。1990年にWHOで承認されたICD-10という国際統計分類では “病的賭博”とされ、衝動性の障害という位置付けでしたが、その後、DSM-5という米国の精神疾患の診断分類(2013年)では“ギャンブル障害”と命名されました。ニコチンやアルコール、ゲームなどに対する「依存症」を示す医学的な用語・嗜癖(しへき)の中に位置付けられました。ICD-10の次の国際統計分類であるICD-11においても、行動面の嗜癖に分類されています。

ギャンブル依存症の症状

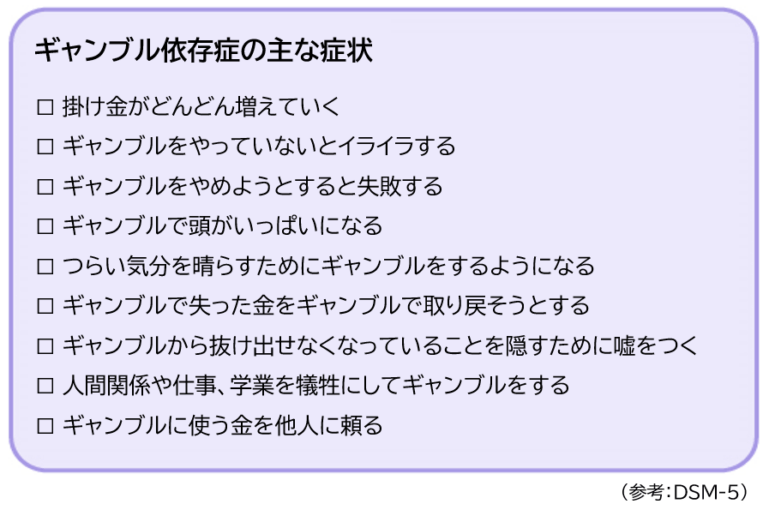

依存症を診断するために必要な症状は以下の通りです。

これらの項目のうち8~9項目当てはまると重症、6~7項目で中等症、4~5項目で軽症とされます。

さらに、ギャンブル依存症者はほかの精神疾患を併発していることも多いので注意が必要です。例えば、双極性障害で躁状態にある人がギャンブルにのめり込んでしまうことがありますが、この場合は躁状態がよくなるとギャンブル行動も改善します。また、ギャンブルによる負債などに追い込まれた結果として、うつ状態を呈すこともあります。

ほかにも発達障害のひとつであるADHDがギャンブル依存症に併存していることも多いので、治療的にも予防的にも頭に入れておく必要があります。

また、パーキンソン病の治療薬であるドーパミン受容体作動薬(ドーパミンアゴニスト)のプラミペキソールなどを服用した人に出る副作用として、急にギャンブルに夢中になったという事例もあります。これは薬剤が脳内ドーパミンに影響したためで、使用した薬剤をやめればギャンブル行動がなくなります。

ギャンブル依存症の検査・診断

スクリーニングテストとしては、アメリカで開発され、国際的に用いられている診断質問表のSOGS(South Oaks Gambling Screen)、SOGSよりシンプルな方法で早期発見できるよう日本で開発された自己診断ツールLOSTなどがあります。LOSTは、Limitless、Once again、Secret、Take money backの4項目で構成されており、2項目以上該当する場合はギャンブル依存症の危険度が高いとされています。

項目1 Limitless:ギャンブルをするときには、予算や時間の制限を決めない、決めても守れない

項目2 Once again:ギャンブルに勝ったときに「次のギャンブルに使おう」と考える

項目3 Secret:ギャンブルをしたことを誰かに隠す

項目4 Take money back:ギャンブルに負けたときにすぐに取り返したいと思う

診断時には、これらのテストを患者さんに直接回答してもらい、医師の診断の参考とします。

ギャンブル依存症の治療法

ギャンブル依存症は、主に認知行動療法で治療を行ないます。認知行動療法とは、偏った認知や行動をときほぐし、自由に考えたり行動したりするのを手助けする心理療法です。患者さんの考え方の歪みや行動を修整していくことを目標に、専門家と患者さん数名で話し合いを行ない、ギャンブルをしたくなったときの対処やギャンブルのメリット・デメリットなどについて考えていきます。その過程で、自分はなぜギャンブルがしたくなるのか、どういうときなら我慢できるのかなど、自分の考え方や行動パターンの偏りを見直し、修正していきます。

認知行動療法は、可能であれば家族も一緒に行なうことが望ましいです。これは患者さんと対立するようなコミュニケーションを減らすことや、家族が借金を肩代わりするといった本人がさらに深みにはまってしまう対応を避けるためです。

「借金の問題」をどう扱うかも、ギャンブル依存症の患者さんをサポートしていく上で重要なポイントです。上記で述べたような、本人の作った借金をご家族が肩代わりしているなどのケースは、本人を回復に向かわせるどころか、病気をさらに悪化させるというパラドックスに陥らせてしまいます。患者本人は、そんな状況を隠すために嘘を重ね、結果、家族関係が破綻に向かってしまうのです。

借金として残った負債を整理していく作業も、弁護士などといった専門家の協力を得ながら並行して行なう必要があります。

現時点では、ギャンブル依存症そのものに効果を持つ薬物療法はありません。しかし、他の精神疾患も併発している場合はそこに対する薬物療法が必要です。正確な診断を受け、治療につなげるためにも、医療機関を受診しましょう。

治療は本人の意志に基づいて行なわれますが、ギャンブル依存症の患者さんは「治療ギャップ」といって、“治療が必要であるにも関わらず治療を受けていない人の割合”が高く、多くのほかの依存症と同様、なかなか治療に移行しないという特徴があります。

そのため、早期発見・早期治療という構図がなかなか描きにくいのが現状です。ご家族など周囲の方にこの病気を知ってもらい、周囲の方が最寄りの保健所や精神保健福祉センター、専門の医療機関に気軽に相談いただくことで、早期発見につながるのではないでしょうか。

ほかにも公益社団法人「ギャンブル依存症問題を考える会」、NPO法人「ギャンブル依存症家族の会」 などの相談窓口もあります。今後は電話やインターネットといった手軽に相談できるツールが、相談の大きなきっかけになると思います。

孤立し、支援がなくなる状況は、ギャンブル依存症の患者さんにとって症状が悪化する大きな原因となります。そのため、患者さんやご家族は、同じ悩みを抱える人たちが集まり交流できる自助グループ活動に参加するとよいでしょう。

本人や周囲の人がギャンブル依存症について知ることの啓蒙・普及が大切です。ただ、日本のギャンブルは、公営ギャンブルとして各省庁の管理の下で行なわれてきた歴史があります。さらに、統合リゾートとしてカジノが現実味を帯びてきていることもあり、その対策はまだまだ不充分なものにとどまっていると言わざるを得ません。

これまでギャンブル依存症は、病的賭博、すなわち「衝動を抑えるのが難しい」病気として位置付けられてきました。しかし実際は、他の依存症と同じく自分の意思ではどうにもならない「やめたくてもやめられない」状態になっています 。早期に止めなければ進行し続ける病気で、かつ再発率の高い病気でもあるため、医療機関も粘り強く関わっていく必要があります。そうした事実を理解すること、知ることは、予防の助けになります。

将来を考えれば、子どもたち達への啓発も大切です。大人はギャンブルの場へ子どもを連れていってはいけませんし、教育の現場で、ギャンブルについてや依存症へと進行するリスクについてもしっかり教える、といったことが必要だと考えています。

病気という観点からは、ゲーム障害が依存症嗜癖のひとつとして国際統計分類ICD-11で位置付けられており、ネット依存も病気として検討されてきています。ネット社会の繁栄によって、ギャンブルやスポーツ賭博、オンラインゲームなどが規制の難しい領域にまで拡大してきているということをしっかりと理解し、注意を払うことが重要です。

解説:關 紳一

鴻巣病院

院長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス