2018.10.10 公開

上腕骨外側上顆炎

(じょうわんこつがいそくじょうかえん、通称:テニス肘)

lateral humeral epicondylitis

解説:志田 義輝 (済生会飯塚嘉穂病院 整形外科主任医長)

上腕骨外側上顆炎はこんな病気

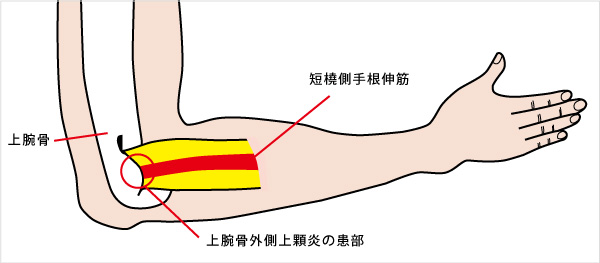

年齢とともに質が劣化して傷んできた肘の外側の筋肉を使い過ぎた結果、肘の外側の骨の近くで炎症が起こって痛みが生じる病気です。詳しい病状や原因については十分にわかっていませんが、主に短橈側手根伸筋(たんとうそくしゅこんしんきん=上腕の骨と指の骨をつなぐ筋肉)が上腕の骨に付着している部位(起始部)が肘の外側で障害されて生じると考えられています。

図:上腕骨外側上顆炎

この筋肉がテニスラケットを振る際によく使う部位で、中高年のテニス愛好家がこの病気になることが多いので、通称「テニス肘」と呼ばれています。テニスに限らず、同じラケットスポーツのバドミントンや卓球をはじめ、ゴルフや剣道など他の競技でも短橈側手根伸筋を酷使すると発生します。また、スポーツ以外にも、パソコンのキーボード操作で指を伸ばす動きを繰り返す事務職の人が、整形外科の外来に相談するケースもあります。

上腕骨外側上顆炎の症状

短橈側手根伸筋は手首(手関節)を伸ばす働きがあるので、物をつかんで持ち上げたりタオルを絞ったりする時などに肘の外側が痛くなります。多くの場合は安静時の痛みはありません。

上腕骨外側上顆炎の治療法

原則的に保存的治療(出血を伴わない治療)を行ないます。一番大事なことは、原因となる手の動きをやめて安静にすることです。また、症状の強さによっては湿布や外用薬を使用するだけでなく、肘の外側にステロイドの注射をしたりテニス肘用のバンドを装着したりします。保存療法を行なっても治りにくい場合に手術することもありますが、基本的には保存療法で症状をある程度コントロールすることが可能です。そのため、手術まで至るケースはあまり多くありません。

早期発見のポイント

手首から指までの筋肉を急に酷使してから数日以内に突然起こるほか、仕事で日常的に手を使い続ける人に慢性的に起こります。そのため、手を多く使うとき、特に慣れない手作業やスポーツなどをしたときは、この病気の存在を意識しておきましょう。整形外科の中でも比較的発生しやすい病気の一つで、すでに経験した人も多いと思います。過去に経験したことがある人は自分ですぐに気づくケースもあります。また、この病気にかかったことがない人も、運動などの後に痛みがないか意識していると、早期発見できるでしょう。

症状にすぐ気づけずに治療が多少遅れても、適切に対処すれば深刻な事態にはなりにくい病気ですが、痛みが気になったら受診しましょう。

予防の基礎知識

過度な手作業を避ければ、多くの場合予防できます。ただし、仕事で休めず安静が保てない人や、好きなスポーツだからついついやり過ぎてしまう人などが多く、長期間治らなかったり、治っても再発しやすかったりする病気でもあります。手首や指のストレッチをこまめに行ない、筋肉の柔軟性を高めることで発生しにくくなるといわれているため、安静を保つ以外の具体的な方法として、入浴後などの決まった時間にストレッチを毎日するとよいでしょう。痛みがある状態でストレッチをすると、かえって症状を強めることもあるので、痛みが収まるまでは安静にしましょう。

また、手作業が多いときにテニス肘用のバンドをつけておくと、過度な負担の軽減につながり、予防を期待できます。

図:手首のストレッチ

肘をまっすぐ伸ばし、痛みを感じない程度に30秒間手のひら側に手首をねじる

解説:志田 義輝

済生会飯塚嘉穂病院

整形外科主任医長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス