2025.03.12 公開

血管新生緑内障

neovascular glaucoma

解説:中村 春香 (前橋病院 眼科 代表部長)

血管新生緑内障はこんな病気

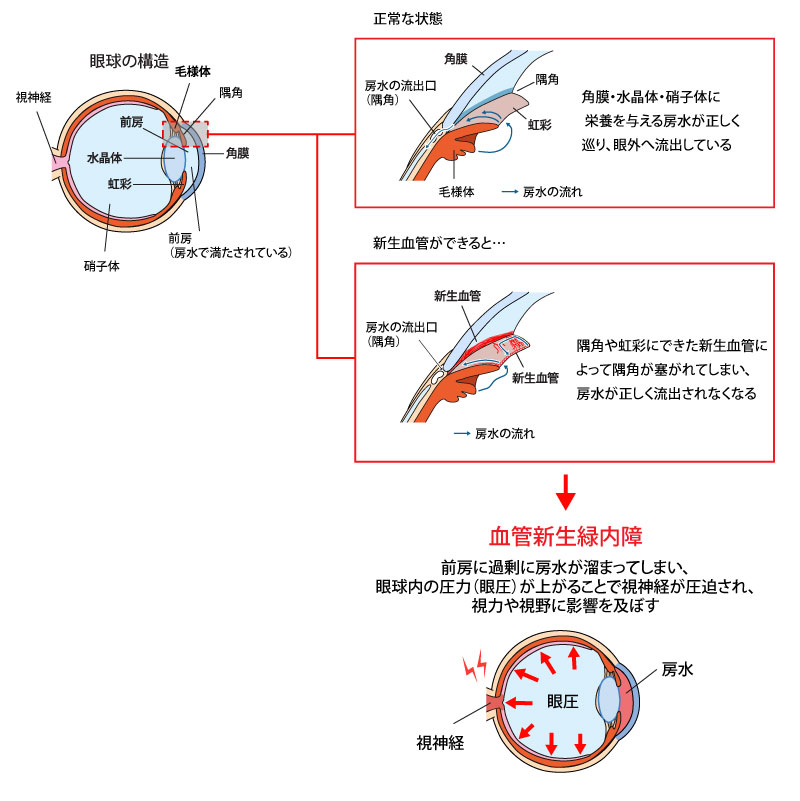

血管新生緑内障とは、血管の詰まりや閉塞を生じさせる網膜疾患の影響で眼内に酸素や栄養を運んでいる血液が滞り、それによって不足した酸素や栄養を補おうと新しい余分な血管(新生血管)を身体が眼内につくることで生じる続発性(=他の病気が原因となって引き起こされる)の緑内障です。

糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症など、もともと患っている病気が原因となって網膜血管が目詰まりし、眼内が酸素不足となり、新しい血管を作らせるために血管内皮増殖因子(VEGF=血管新生を促進するタンパク質)が分泌され、新生血管が作られます。

新生血管は、房水が眼外へ流れていく排出口の役割をもつ隅角(ぐうかく)部分にも形成され、線維血管膜になります。この膜が隅角を埋め尽くしてしまうことで、角膜・水晶体・硝子体などに栄養を運んだ房水の排出が妨げられ、眼内に過剰な房水が溜まることで眼圧が上がり、視神経の圧迫を引き起こします。血管新生緑内障の治療は非常に難治で、現在の医療でも失明に至ってしまう可能性は高いです。

血管新生緑内障の症状

眼圧が上がる前は、もともと発症している網膜疾患の症状のみのため自分で変化に気づくことは難しいです。進行すると眼圧上昇による眼痛・充血などの症状が出ます。

眼圧が高い状態が続き、継続して視神経が圧迫されることで、急速に視野が失われていきます。片目が見えなくなって気づいたときには手遅れになっている可能性もある、という怖い病気です。

血管新生緑内障の検査・診断

病気が進行していくと視力の低下を引き起こしますが、初期は特に症状がなく、いつもの見え方と変わりません。無症状でも眼圧は正常範囲を超えていることが多く、隅角検査で新生血管の有無を確認するほか、眼の奥に光を当てて行なう精密眼底検査、網膜の断面像を診る光干渉断層計(ひかりかんしょうだんそうけい)、網膜や脈絡膜の微小血管の様子を描出する光干渉血管撮影、造影剤を使用して眼底写真を撮る蛍光眼底造影検査(けいこうがんていぞうえいけんさ)などで、眼内が酸素不足になる原因の病変を調べます。

一見眼底に異常がない場合でも、心臓から眼に血流をおくる内頸動脈の閉塞によって眼の血流が低下している場合もあるので、動脈硬化の有無や血管の詰まり具合を確認する頸動脈エコーや、頭部MRI検査も必要に応じて行ないます。

血管新生緑内障の治療法

糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症などといった、血管新生緑内障の原因となっている病気(原疾患)を治療することが根本的な治療となります。メインとなる治療は酸素不足に陥っている網膜を速やかに焼き、新生血管の発生や増殖を抑制して、網膜症の悪化を食い止める汎網膜光凝固術(はんもうまくひかりぎょうこじゅつ)です。また、血管内皮増殖因子(VEGF)による新生血管の生成を防ぐため、その働きを抑える薬剤を眼内に注射する抗血管内皮増殖因子治療(抗VEGF治療)を行ないます。点眼薬や内服薬を併用しますが、線維血管膜のために隅角が高度に癒着している場合は、結膜の下に房水の流出口を新たに作成するなどの手術治療が必要になります。

この病気は、原疾患が原因で網膜が酸素不足になり、それが進んで起きるものなので、定期的な眼科診察で早期発見の可能性が高くなります。たとえ見え方に変化や異常がなくても、しっかりと眼の定期検査を受けることが大切です。

房水の流出口(隅角)が新生血管の癒着で完全に埋め尽くされてしまうと失明してしまいます。血管新生緑内障と診断されたら、医師の指示に従って早急に治療を受けてください。

解説:中村 春香

前橋病院

眼科 代表部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス