緑内障の画期的な治療が広がっています。それは、眼の中にステントという細い管を入れて、内部の圧力をコントロールするというもの。手術時間が短く、術後の点眼薬治療が不要になる患者さんもいるなど、メリットが多くあります。国内で初めて導入した福井県済生会病院の新田先生に解説してもらいました。

緑内障とは

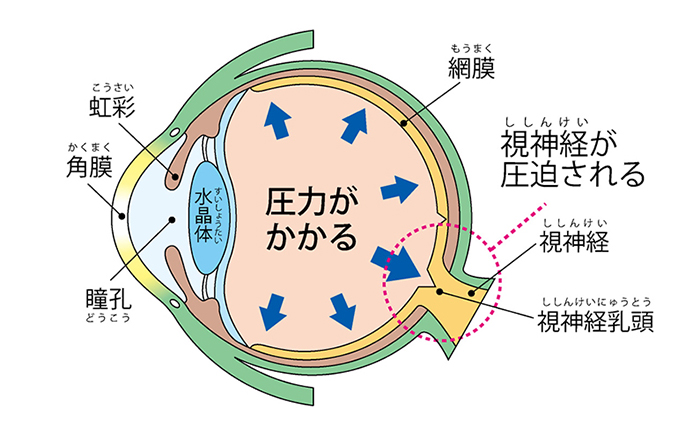

眼から入ってきた情報を脳に伝達する視神経が圧迫され、視野が徐々に狭くなる病気です。最悪の場合、失明に至ることもあります。日本では、40歳以上の20人に1人がかかっています。

角膜と虹彩、虹彩と水晶体の間には房水(ぼうすい)という水が流れ、角膜や水晶体などに栄養を与えたりそこから出た老廃物を流したりしています。房水が循環することで眼に一定の圧力(眼圧)が加わっていますが、これが眼の周辺にある排水管(シュレム管)からうまく排水されなくなると、眼圧が高くなり視神経が圧迫されてしまいます。日本人は体質的に視神経が弱い人が多く、眼圧は正常であっても視神経がそれに耐えられず緑内障になる人が少なくありません。

緑内障のメカニズム

初期~中期は自覚症状がないことも多く、発見が遅れやすくなります。緑内障の厄介なところは、進行性で一度悪くなったら元に戻らない点です。そのため、早期発見で病気の進行を遅らせる治療が重要になります。

詳しくはこちら

症状別病気解説「緑内障」

最新の治療方法

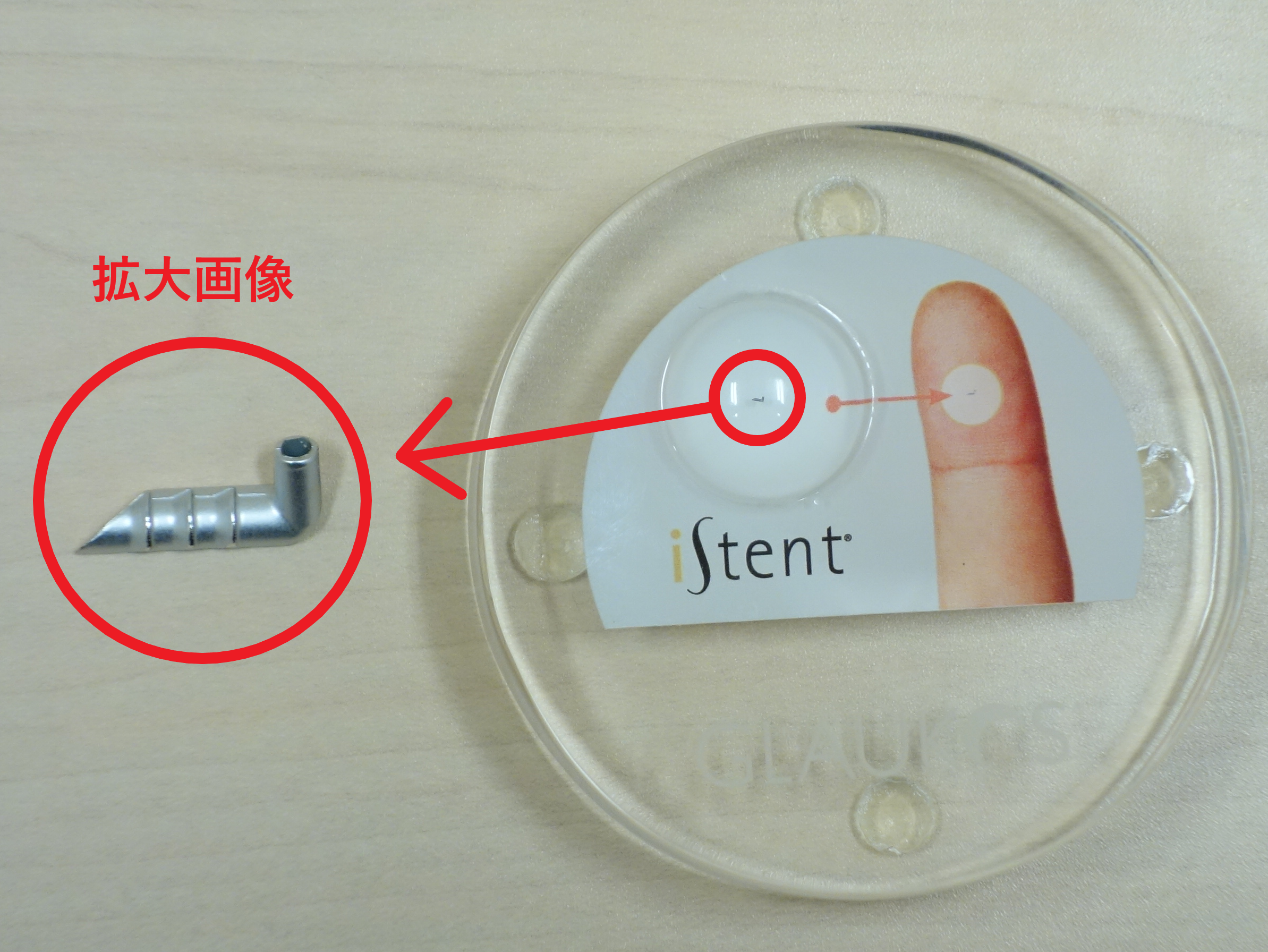

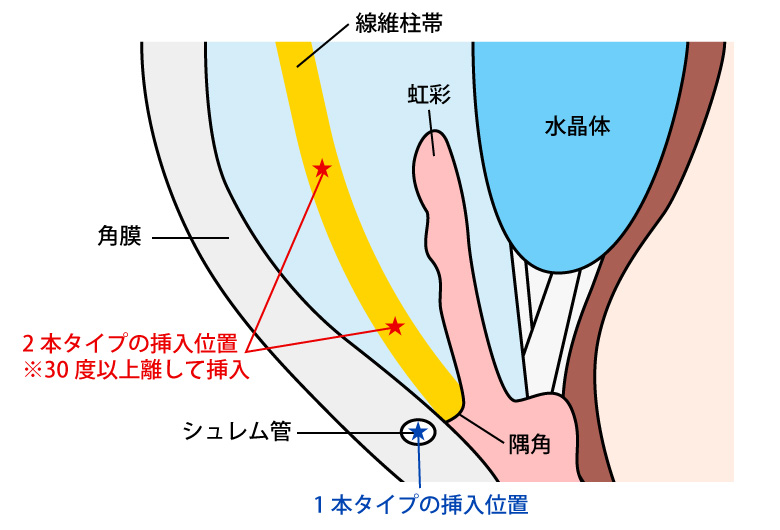

一般的には点眼薬やレーザー照射、手術で眼圧を下げることで病気の進行を抑えます。福井県済生会病院では、2016年11月に、長さ約1ミリのステント(筒状の医療器具)を使って眼圧を下げる手術を、国内で初めて導入しました。これは角膜と虹彩の間の隅角(ぐうかく)にあるシュレム管にステントを差し込むことで、房水を排出しやすくするという治療法です。ステント治療の手術は、手術時間が15分程度と従来の手術の4分の1程度で、合併症が少ない点も従来の手術と比べて優れています。

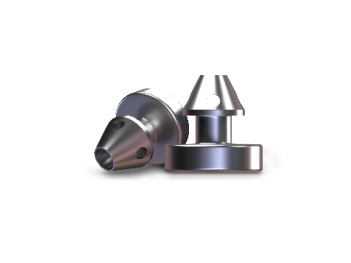

さらに2020年9月1日、新型の極小ステントを2本挿入する新しい手術方法が厚生労働省に承認され、同院が国内1例目の手術を実施しました。直径1ミリのステントを1本挿入する従来のステント治療に対し、直径0.3ミリのステントを2本挿入する新治療は、房水排出機能がより高まり、眼圧を下げやすくなります。

ステント治療を受けた人のうち、約9割は点眼薬が不要になっています。しかし、1割程度の人はステント治療後もあまり眼圧が下がらず、その場合は引き続き点眼薬が必要です。つまりステントを入れれば、必ずしも点眼薬が不要になるわけではありません。

緑内障治療の目的は進行を遅らせることです。手術後に進行が止まる人もいれば、多種の点眼薬を併用しても進行が速い人もおり、なぜそのようなことが起こるかはいまだにわかっていません。

1本挿入タイプのステント

2本挿入タイプのステント

ステントの挿入位置

ステント治療の対象となる人

福井県済生会病院は、2016年11月にステント挿入手術を導入して以来、国内最多の239例(2021年3月31日時点)を実施してきました。また、2020年9月に導入された新タイプ治療の手術も、2021年3月までに51例実施されています。しかし、緑内障の患者さん全員がステントの手術を受けられるわけではありません。適応は次の通りです。

・眼の中の「隅角」が十分に広い

・緑内障の初期~中期である

・白内障と同時に治療する

・レーザー治療以外の内眼手術を受けていない

・20歳以上である

ステントは眼の中にある「隅角」から挿入しますが、ここの広さが十分でないと手術はできません。隅角が狭くなるタイプの緑内障や、生まれつき狭い方がいますので、確認が必要です。ただし、日本人の緑内障の8~9割は隅角が広いタイプであり、生まれつき隅角が狭い人も少ないので、ほとんどの患者さんはこの手術が可能です。

緑内障手術のタイミング

「見えなくなってからでは遅い」「進行スピードに注意する」がキーワードです。

初期~中期は自覚症状がないので、気づかないうちに進行し手遅れになる人が多くいます。見えにくくなってから受診しても、失われた視力が元に戻ることはありません。

できれば、症状はなくても40歳を過ぎたら5年に一度は緑内障の検診を受けましょう。血縁者に緑内障患者がいる場合は特に要注意です。

また、緑内障と診断された人は進行スピードを把握することが大切です。今は問題なく見えていても、進行が速いと眼が見えなくなる可能性が高くなります。かかりつけの医師に5年後、10年後に緑内障の状態はどうなっているかを予測してもらい、見えにくくなっている可能性があると言われたら、手術ができる大きな病院を紹介してもらえないか尋ねてみることをお勧めします。ただ、進行スピードなどのデータを集めて治療に生かすためには、1カ所の病院で継続して診てもらうことが大切です。いずれにしても、緑内障の進行をできるだけ遅くするために、診断されたら通院を続けましょう。

新田 耕治

福井県済生会病院

眼科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス