2025.03.05 公開

真菌性角膜炎

fungal keratitis

解説:中村 春香 (前橋病院 眼科 代表部長)

真菌性角膜炎はこんな病気

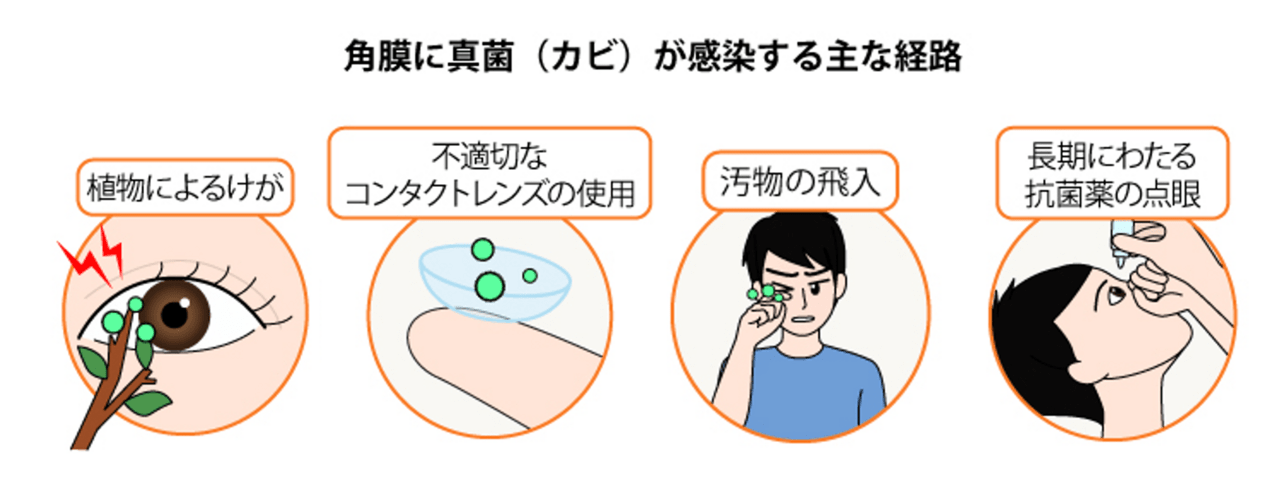

真菌性角膜炎とは、眼の黒目部分にあたる、角膜という透明な膜に真菌(カビ)が感染する病気です。木の枝や葉で眼を突くような植物によるけが、不適切なコンタクトレンズの使用、眼への汚物の飛入などのほか、長期の抗菌薬点眼により抗菌薬の効かない真菌の発生や、免疫を抑制して感染症になりやすくなるステロイド点眼が原因となることもあります。

真菌性角膜炎の症状

初期は眼脂(がんし=目やに)・充血・異物感などの症状がみられます。徐々に進行していくと角膜が濁り、視力が低下していきます。角膜全層が真菌感染によって壊死してしまうと、角膜に穴が開いたり、失明したりすることがあります。

真菌性角膜炎の検査・診断

眼疾患の診断に有効な細隙灯(さいげきとう)顕微鏡検査で、病巣の状態・深さ・広がりを観察、確認します。さらに、病巣部から擦過(さっか=表面を擦る)した検体を利用して培養検査を行ない、感染している菌の種類を調べます。擦過で十分な検体が得られない場合は、角膜を少し削ったもので培養検査を行なうこともあります。その後、原因になっている菌に対してどの抗菌薬が有効かを調べる薬剤感受性検査を行ない、効果がある薬を調べます。角膜炎の原因が真菌(カビ)か細菌かは培養検査をするまでわかりません。

真菌性角膜炎の治療法

培養検査は、結果が出るまで1週間〜数週間かかることがあります。そのため、まずは結果を待たずに進行の速い細菌性角膜炎だと想定して複数の抗菌薬(点眼・軟膏)が処方されます。真菌性角膜炎と診断できるのは培養結果が出てからなので、数回受診をしたのちになります。細菌性角膜炎と同じように点眼や眼軟膏が処方されますが、細菌性角膜炎と比べて真菌性角膜炎に効く薬は少なく、進行状況によって、点滴や内服治療、角膜病巣を引っ掻いて物理的に取り除く治療が複数回必要になります。角膜移植が必要になる場合もあります。

真菌性角膜炎は治癒するのに数カ月かかることもあり、治ったとしても瘢痕(はんこん=傷跡)が形成され視力は著しく低下します。くれぐれも点眼薬や軟膏が染みる、面倒などの理由で点眼を自己判断で減らしたりやめたりすることはせず、医師の指示通り治療を行なうようにしてください。角膜が溶けて穴が開くと急に温かい涙が出ることがありますが、その場合は緊急手術が必要になります。

最近植物によるけがを眼に負った、土の混ざった汚物が眼に入ったなど、問診時の回答が真菌感染を疑うきっかけになるので、初診時には「症状が出るきっかけになった出来事」をきちんと伝えるようにしてください。また、真菌性角膜炎は病変が大きくなると治療が非常に困難になるので、異変を感じたら早期に受診しましょう。

植物を手入れするときは眼を保護するようにしましょう。汚物が眼に入ったときは、可能な限りすみやかに水道水で眼を洗ってから、必要に応じて眼科を受診をしましょう。

解説:中村 春香

前橋病院

眼科 代表部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス