2013.02.01 公開

2025.05.27 更新

子宮頸がん

cervical cancer

監修:西山 紘子 (東京都済生会中央病院 産婦人科 部長)

子宮頸がんはこんな病気

子宮がんには、赤ちゃんが育つ子宮体部にできるもの(子宮体がん)と、膣につながる入り口部分である子宮頸部にできるもの(子宮頸がん)があります。なかでも子宮頸がんは近年発症率が急増しており、20~30歳代の若い女性がかかりやすいのが特徴です。

子宮頸がんの原因は、ほぼ100%ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染といわれています。HPVは皮膚や粘膜の接触によって感染するウイルスであり、多くは性交渉によって子宮頸部に感染します。女性の80%が生涯に一度は感染するといわれるほどありふれたウイルスですが、感染しても多くの場合はウイルスが自然に脱落・消失するので、持続感染を起こすことはきわめてまれであり、がんになるのはこの持続感染した人の一部です。

子宮頸部の検査を行なうことにより、がんになる前の異常(異形成)を発見できます。異形成やごく初期のがんなら、子宮頸部の一部のみを切除する手術で根治させることができ、子宮を温存することができます。

一方、発見が遅れると、子宮の摘出が必要になるとともに、進行がんにおいては命に関わる場合もあります。

子宮頸がんの治療法

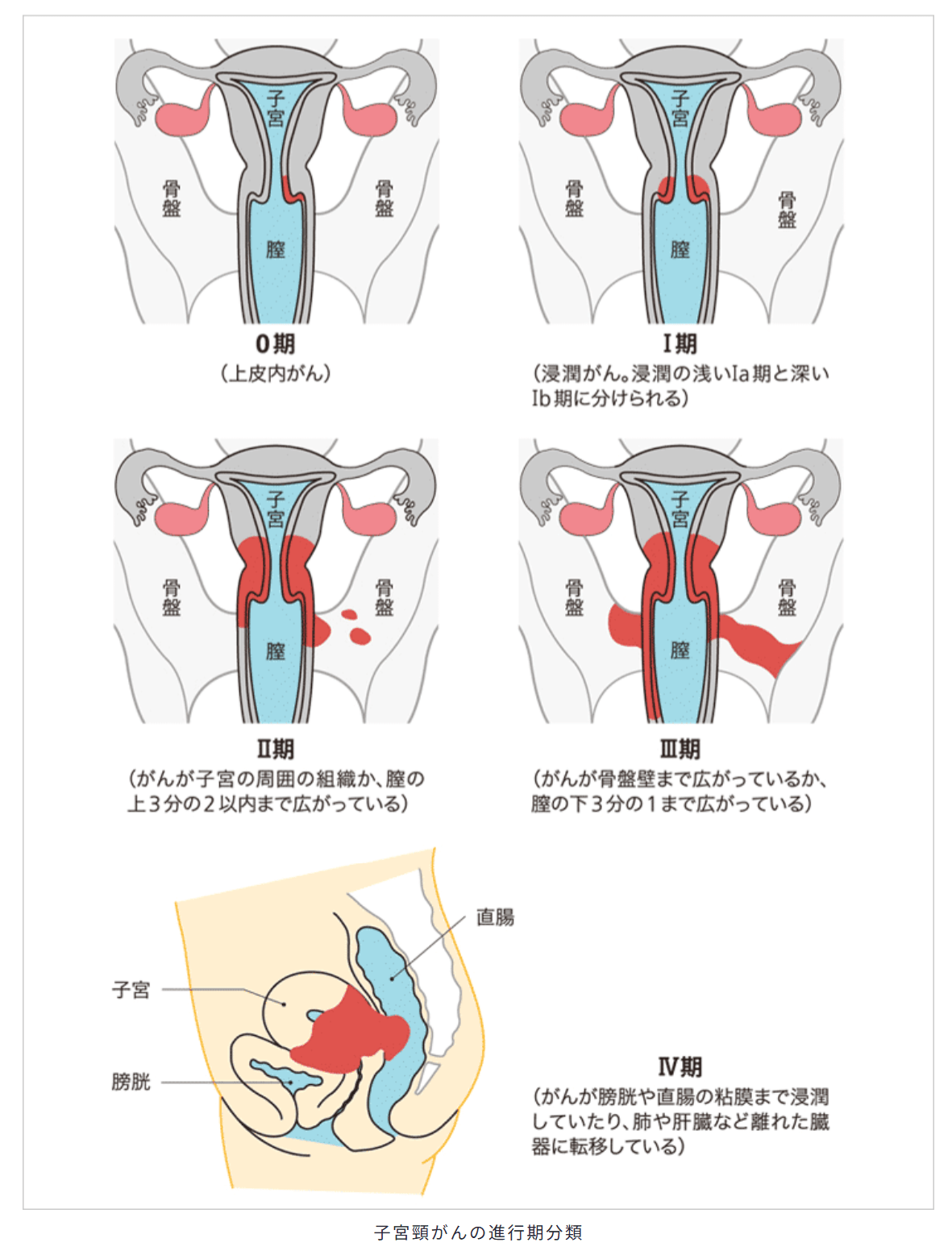

病変組織の一部を採取して顕微鏡で調べる組織診の結果、前がん病変(高度異形成/がんになる手前の病変)や、子宮頸部の上皮にがんがとどまるごく初期(0期:上皮内がん)であれば、頸部だけを切除し(円錐切除術)、子宮を温存することができます。I期以上(浸潤がん)であれば、子宮を摘出する手術が必要になり、浸潤の深いIb期以上になると周辺組織や骨盤リンパ節を摘出する必要も出てきます。さらに進行していた場合は、がんが膣や膀胱、直腸、尿管などに浸潤したり、血液の流れを介して離れた臓器(遠隔臓器)に転移することもあり、化学療法(抗がん剤)や放射線治療などが必要となります。子宮頸がんの手術では、通常は卵巣まで摘出する必要はありませんが、化学療法や放射線治療によって卵巣機能が損なわれる可能性はあります。

早期発見のポイント

1. 不正性器出血(月経時以外の出血)

2. 帯下(おりもの)の増加

3. 性交時の出血

子宮頸がんは、一般に自覚症状が出にくいがんとされています。不正性器出血、帯下(たいげ/おりもの)の増加、性交時の出血などの自覚症状はがんが進行してから初めて出てくることが多く、進行している場合は子宮を摘出する手術が必要となります。子宮を摘出するとその後の妊娠・出産が不可能となります。子宮を温存するためには、がんの早期発見が必要不可欠であり、そのためには婦人科検診(子宮頸がん検診)が大切です。検診では綿棒などで子宮頸部の細胞を軽くこすりとって、異常な細胞ができていないか顕微鏡で調べます(細胞診)。異形成の程度が軽度であれば経過観察となり、がんが見つかれば治療することとなります。子宮頸がんは、検診を受けることで早期発見・治癒できるまれながんと言うことができます。

子宮頸がんかなと思ったら

もし不正出血や帯下の異常などの症状があれば、すぐに婦人科を受診しましょう。細胞診を行なえば、異常の有無を簡単にチェックできます。

細胞診で異常がみつかった場合、精密検査として組織診を行ないます。コルポスコピーという拡大鏡で子宮頸部を視診し、異常が見られる部分を狙って組織を採取して顕微鏡で詳しく調べる検査です。組織診によって、多くの場合ほぼ診断がつくことになります。

予防の基礎知識

HPVはごくありふれたウイルスであり、女性のライフサイクルにおいて感染を完全に防ぐことは困難です。これに対し、最近子宮頸がん予防のワクチンが開発されました。HPVにはさまざまな型がありますが、このワクチンは子宮頸がんの原因の6割を占めるHPV16型と18型に対する感染予防のワクチンです。3回の接種により血清抗体価を高めることで感染を防止します。予防効果は現在6年以上の継続が確認されており、より長期間にわたって効果が持続すると期待されています。ただし、ワクチンにはすでに感染したウイルスを排除する効果や、がんに対する治療効果はありません。また、16型と18型以外のHPVの感染を防ぐこともできません。

そのため、ワクチン接種後も検診が必要です。HPV感染から、がんになるには数年以上かかります。1年に一度、定期的に検診を受けることで、子宮の異常を早期に発見することができます。職場健診や人間ドックなどさまざまな機会を利用して、必ず検診を受けましょう。

監修:西山 紘子

東京都済生会中央病院

産婦人科 部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス