2025.01.08 公開

内耳炎

inner otitis

解説:鈴木知子 (福島総合病院 耳鼻咽喉科 医長)

内耳炎はこんな病気

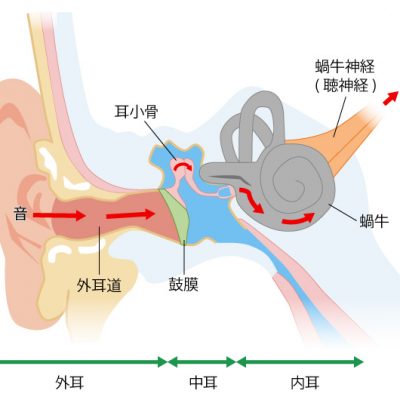

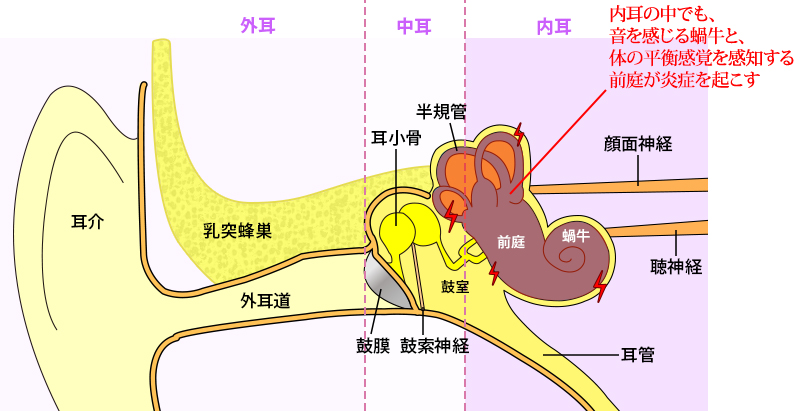

内耳炎とは、耳の鼓膜の奥にある「内耳」と呼ばれる部分に炎症が起き、難聴や耳鳴り、めまいなどの症状が現れる病気です。内耳には音を感知する蝸牛(かぎゅう)や、体のバランスを維持する前庭(ぜんてい)、三半規管などがあるため、炎症が起きると聴覚症状や平衡感覚に影響が及びます。

内耳炎には、細菌が原因となる化膿性内耳炎と、ウイルス感染が原因となるウイルス性内耳炎があります。化膿性内耳炎は、中耳炎から波及して発症する場合が多いといわれています。ウイルス性内耳炎は、原因となるウイルスがいくつかあります。先天性のものだと免疫が低下している際に発熱などの症状を引き起こすサイトメガロウイルス、後天性のものだと流行性耳下腺炎(おたふく風邪)の原因となるムンプスウイルスや、帯状疱疹・水ぼうそうの原因となる水痘帯状疱疹ウイルスが挙げられます。また、先天性・後天性を問わないHIVや風疹ウイルス、単純ヘルペスウイルスなどが原因になる場合もあります。

内耳炎の症状

内耳には音を感じる役割と体の平衡感覚やバランスを維持する役割があるため、内耳に炎症が起こると難聴、耳鳴り、めまい、耳や頭の痛みが生じます。時には顔面神経麻痺を起こすこともあります。

内耳炎の検査

耳鼻咽頭科では、聴力検査やめまいの有無などの問診のほか、感染が脳まで達していないか確認するためにCTやMRIによる画像検査、ウイルスの抗体を調べる血液検査などを行ないます。

内耳炎の治療法

痛みや難聴、めまいなどの症状に対しては、ステロイドホルモンやビタミン剤、鎮痛剤、めまいを抑える循環改善剤、吐き気やめまいを和らげる鎮暈剤(ちんうんざい)等を使用します。

その他、原因に対する治療として化膿性内耳炎の場合は抗生物質を使用します。単純ヘルペスウィルスや水痘帯状疱疹ウィルスが原因の内耳炎の場合は、抗ウィルス薬を使用します。

耳鳴りやめまい、耳の痛み、難聴などの症状がある場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診してください。

中耳炎から波及する内耳炎に関しては、中耳炎の治療を行なうことが内耳炎の予防になります。耳の痛みや耳鳴りなどの症状がある場合は早めに耳鼻咽頭科を受診しましょう。

ウイルス性内耳炎に関しては、ワクチンが存在するウイルス(ムンプスウイルス、水痘帯状疱疹ウイルス、風疹ウイルス) のワクチン接種が予防につながります。

解説:鈴木知子

福島総合病院

耳鼻咽喉科 医長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス