- 済生会の理念

済生会の理念

済生会の理念済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立しました。100年以上にわたる活動をふまえ、日本最大の社会福祉法人として全職員約67,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

- 事業内容

事業内容

事業内容済生会は、404施設・435事業を運営し、67,000人が働く、日本最大の社会福祉法人です。全国の施設が連携し、ソーシャルインクルージョンの推進、最新の医療による地域貢献、医療と福祉のシームレスなサービス提供などに取り組んでいます。

- 施設と拠点

施設と拠点

施設と拠点40都道府県で、病院や診療所などの医療機関をはじめ、高齢者や障害者の支援、更生保護などにかかわる福祉施設を開設・運営。さらに巡回診療船「済生丸」が瀬戸内海の57島の診療活動に携わっています。

- 症状別病気解説

症状別病気解説

症状別病気解説主な症状やからだの部位・特徴、キーワード、病名から病気を調べることができます。症状ごとにその原因やメカニズム、関連する病気などを紹介し、それぞれの病気について早期発見のポイント、予防の基礎知識などを専門医が解説します。

- お知らせ

- 採用情報

採用情報

採用情報全国の済生会では初期臨床研修医・専攻医・常勤医師、看護師、専門職、事務職や看護学生を募集しています。医療・保健・福祉にかかわる幅広い領域において、地域に密着した現場で活躍できます。

- トピックス

トピックス

トピックス一般の方の心身の健康や暮らしの役に立つ情報を発信中。「症状別病気解説」をはじめとして、特集記事や家族で楽しめる動画など、さまざまなコンテンツを展開しています。

- 寄付のお願い

- English

-

2024.08.21 公開

黄疸

jaundice

解説:中村 由紀子 (山形済生病院 消化器内科)

黄疸はこんな病気

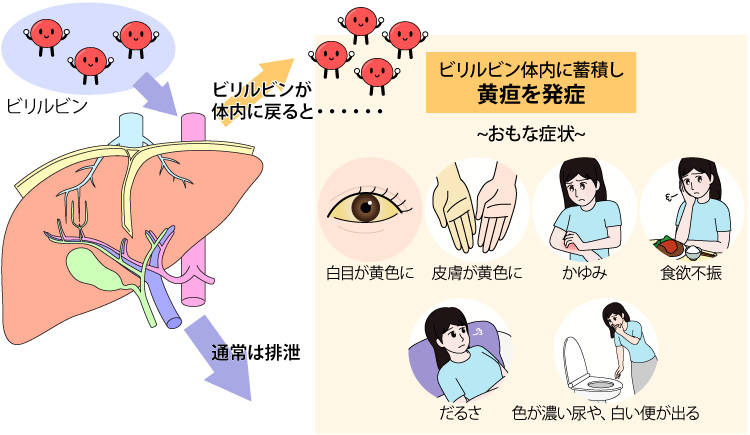

黄疸とは、血液中の「ビリルビン」という物質が増加して、皮膚や目などの粘膜に沈着し、黄色く見える状態です。

ビリルビンは全身に酸素を運ぶ赤血球と深い関係があります。赤血球の寿命は約120日といわれており、老化した赤血球が役目を終えて処理されるときにできるのがビリルビンです。ビリルビンは血液によって運ばれ、肝臓で処理されて胆汁となり、胆管から十二指腸を通って腸管に排出されます。しかし、この過程のいずれかで異常が起こると、ビリルビンが体内にたまって、黄疸が発生します。

黄疸の症状

血中総ビリルビン値が2~3mg/dl以上になると、白目(眼球の白い部分)の黄染(おうせん=目や皮膚が黄色くなること)が明らかになります。ミカンなどの過剰摂取で手足が黄色くなる「柑皮症」と似ていますが、柑皮症は白目の黄染がないため、区別することができます。

黄疸は、白目や皮膚が黄色くなるだけではなく、尿や便の色の変化(濃い色の尿、白っぽい便)や身体のかゆみ、食欲不振、だるさなどの症状が出ることもあります。

黄疸の検査・診断

腹痛や発熱の有無、海外渡航歴、輸血歴、薬物服用歴、飲酒歴、家族の病歴などを問診で確認した後、血液・尿検査で、原因が肝臓の病気(肝炎、肝硬変、肝臓がんなど)か、胆管の閉塞によるもの(閉塞性黄疸)かを鑑別します。

肝臓の異常であれば、ウイルスや薬剤による急性肝炎や、連日の大量飲酒によるアルコール性肝炎、進行した肝硬変の可能性もあります。胆管閉塞による黄疸であれば、胆石や悪性腫瘍によって起こることが多く、超音波検査やCT・MRIなどの画像検査で診断します。

黄疸の治療法

黄疸を伴う肝炎は重症であることが多く、特に意識障害や腹水

自分では気が付かず、他人から目の色や肌が黄色っぽいと指摘されて受診するケースも少なくありません。「尿の色が濃い」「肌のかゆみ」などで受診し、発見されることもあります。これらの症状が出た場合は、一度受診してみることをお勧めします。

肝臓は異常があっても症状が現れにくく「沈黙の臓器」と呼ばれているため、健康診断で定期的に肝機能検査を受けることも大切です。

解説:中村 由紀子

山形済生病院

消化器内科

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

お知らせ

お知らせ

済生会共同治験ネットワーク

済生会共同治験ネットワーク この人

この人 済生春秋

済生春秋 薬剤師が教える薬のキホン

薬剤師が教える薬のキホン いまいみさの魔法のおりがみ

いまいみさの魔法のおりがみ

済生会保健・医療・福祉総合研究所

済生会保健・医療・福祉総合研究所