- 済生会の理念

済生会の理念

済生会の理念済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立しました。100年以上にわたる活動をふまえ、日本最大の社会福祉法人として全職員約64,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

- 事業内容

事業内容

事業内容済生会は、405施設・437事業を運営し、66,000人が働く、日本最大の社会福祉法人です。全国の施設が連携し、ソーシャルインクルージョンの推進、最新の医療による地域貢献、医療と福祉のシームレスなサービス提供などに取り組んでいます。

- 施設と拠点

- 症状別病気解説

症状別病気解説

症状別病気解説主な症状やからだの部位・特徴、キーワード、病名から病気を調べることができます。症状ごとにその原因やメカニズム、関連する病気などを紹介し、それぞれの病気について早期発見のポイント、予防の基礎知識などを専門医が解説します。

- お知らせ

- 採用情報

採用情報

採用情報全国の済生会では初期臨床研修医・専攻医・常勤医師、看護師、専門職、事務職や看護学生を募集しています。医療・保健・福祉にかかわる幅広い領域において、地域に密着した現場で活躍できます。

- トピックス

トピックス

トピックス一般の方の心身の健康や暮らしの役に立つ情報を発信中。「症状別病気解説」をはじめとして、特集記事や家族で楽しめる動画など、さまざまなコンテンツを展開しています。

- 寄付のお願い

- English

-

2023.08.02

変形性膝関節症

knee osteoarthritis

解説:小林 秀郎 (横浜市南部病院 整形外科 主任部長)

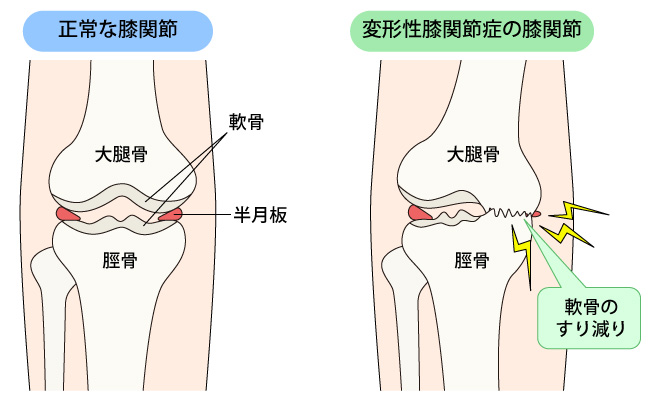

変形性膝関節症はこんな病気

変形性膝関節症は膝関節に痛みが生じる高齢者の代表的な病気で、女性に多いという特徴があります。膝関節表面の軟骨が月単位、年単位という長い年月をかけて少しずつすり減ることで、関節の変形や症状が徐々に出現します。一度すり減った軟骨は自然に治ることはありません。

病気やけがなどの明らかな原因のない「一次性変形性膝関節症」と、先天異常、代謝性疾患、外傷(膝の骨折や靭帯・半月板の損傷)後など原因が明らかな「二次性変形性膝関節症」があります。多くは、年齢とともに膝関節に負担がかかり軟骨がすり減る「一次性」です。

変形性膝関節症の症状

膝関節は立ち上がるときや歩くときに体重がかかるため、運動開始時、長時間歩行時、階段昇降時などに、膝に痛みが生じます。初期の症状としては、階段昇降時(特に下り)、立ち上がり動作時の痛みが挙げられます。初期のうちは、しばらく安静にすることで痛みが治まりますが、一般的には徐々に悪化していきます。また、膝が腫れて(膝に水がたまり)、重だるさを感じることもあります。

進行すると関節の変形(O脚が多いですが、X脚になる患者さんもいます)が徐々に進み、痛みの増悪、可動域の減少、歩行障害を起こします。膝がまっすぐ伸びなくなり、曲がりも悪くなります。

関節の変形がさらに進行すると、膝関節の靭帯のバランスが悪くなり、筋力の低下も加わって、膝がぐらぐらした不安定な状態になります。歩行には杖やシルバーカーなどの補助具が必要になり、日常生活に支障が出るようになります。

変形性膝関節症の検査・診断

診断には、患者さんの年齢・症状・診察所見・画像検査などの情報が重要になります。

X線検査が一般的で、関節変形の程度や軟骨摩耗(軟骨のすり減り)の評価を行ないます。具体的には、関節面が不整になる、関節の隙間が狭くなる、本来はない場所に骨ができてくる骨棘(こつきょく)があるなどの所見がみられます。

MRI検査では、軟骨に加えて半月板や靭帯の評価も行なうことができます。

関節の水を抜くと、淡黄色(たんおうしょく=薄い黄色)の透明な関節液が確認できます。

変形性膝関節症の治療法

まずは保存的治療(手術以外の治療方法)を行ないます。日常生活の指導、痛みを和らげる薬や湿布・塗り薬など外用薬の使用、ヒアルロン酸などの関節内注射、足底板(靴の中に入れる中敷き)やサポーターを使用した装具療法などが挙げられます。このほかに温熱療法・電気療法などの物理療法や筋力訓練、可動域訓練、歩行訓練を中心としたリハビリテーションも有効です。

しかし、症状の進行に伴い保存療法の効果は低下していきます。自覚症状が強く、日常生活での支障が大きければ外科的治療(手術)の適用となります。手術には「膝周囲骨切り術」「人工関節置換術」などがあります。病気の進行具合や患者さんの生活様式に応じて、手術方法が選択されます。比較的若い患者さんで症状が片側のみの場合は、下肢の角度を矯正し荷重部位を移動させる目的で、関節温存手術である膝周囲骨切り術を行ないます。人工膝関節置換術は比較的短期間で症状が改善し、長期的にも良好な状態を維持できます。

変形性膝関節症は、高齢者の膝関節痛を起こす病気として最も一般的です。中年以降は症状の有無にかかわらず25〜40%が罹患しているといわれ、超高齢社会の中で、患者数はますます増えると予想されています。

初期は無症状の人も多く早期発見は困難ですが、60歳を超えた女性で以下の症状がある場合は変形性膝関節症の可能性があるので注意しましょう。

◯立ち上がるとき、歩き始め、階段の下りで膝の痛みを感じる

◯何となく膝に違和感がある

◯膝が重い感じがする

◯膝が腫れぼったい

症状が現れるまで長い時間がかかる病気ですので、定期的に整形外科を受診して、診察やX線検査を受けることも大切です。

体重が重いと膝関節への負担も大きくなるので、肥満の予防と適切な運動、筋力の維持が重要です。

大腿四頭筋(だいたいしとうきん)訓練などの運動療法、ウォーキングなど無理のない運動を継続することを心がけ、少しずつ運動量を増やしていきます。急に激しい運動をすると膝に強い負担がかかるので、しっかりと準備体操やストレッチをすることも大切です。水中ウォーキングなど水中での運動は、膝関節に負担をかけず効率的に膝関節周辺の筋力訓練を行なうことが可能で、ダイエット効果もあるため広く推奨されています。また、重いものを長時間持つことや中腰での作業などは、膝関節への負担が大きいので避けるようにしましょう。

ロコモティブシンドローム(運動器症候群)は、骨・関節・神経・筋肉など運動器の障害のために立ったり歩いたりするための身体能力が低下し、将来介護が必要となるリスクが高くなった状態です。変形性膝関節症もロコモティブシンドロームの原因の一つと考えられています。変形性膝関節症の患者さんは骨粗鬆症や腰部脊柱管狭窄症、変形性腰椎症をはじめ、他部位の変形性関節症を併存していることが多く、筋力やバランス能力の低下など複合的な要素が関連していると考えられます。そのため、変形性膝関節症の治療だけではなく、移動機能低下の原因となる運動器の他の病態も含めて治療が重要です。

ロコモティブシンドロームは「ロコチェック」や「ロコモ度テスト」で容易に判定することができます。予防として「ロコトレ(ロコモーショントレーニング)」が推奨されており、これらは日本整形外科学会のホームページで確認することができます。同ホームページではほかにも、整形外科専門医に相談したり、運動療法の指導を受けたりすることができます。

解説:小林 秀郎

横浜市南部病院

整形外科 主任部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

施設と拠点

施設と拠点 お知らせ

お知らせ

済生会共同治験ネットワーク

済生会共同治験ネットワーク この人

この人 済生春秋

済生春秋 薬剤師が教える薬のキホン

薬剤師が教える薬のキホン いまいみさの魔法のおりがみ

いまいみさの魔法のおりがみ

済生会保健・医療・福祉総合研究所

済生会保健・医療・福祉総合研究所