- 済生会の理念

済生会の理念

済生会の理念済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立しました。100年以上にわたる活動をふまえ、日本最大の社会福祉法人として全職員約64,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

- 事業内容

事業内容

事業内容済生会は、405施設・437事業を運営し、66,000人が働く、日本最大の社会福祉法人です。全国の施設が連携し、ソーシャルインクルージョンの推進、最新の医療による地域貢献、医療と福祉のシームレスなサービス提供などに取り組んでいます。

- 施設と拠点

- 症状別病気解説

症状別病気解説

症状別病気解説主な症状やからだの部位・特徴、キーワード、病名から病気を調べることができます。症状ごとにその原因やメカニズム、関連する病気などを紹介し、それぞれの病気について早期発見のポイント、予防の基礎知識などを専門医が解説します。

- お知らせ

- 採用情報

採用情報

採用情報全国の済生会では初期臨床研修医・専攻医・常勤医師、看護師、専門職、事務職や看護学生を募集しています。医療・保健・福祉にかかわる幅広い領域において、地域に密着した現場で活躍できます。

- トピックス

トピックス

トピックス一般の方の心身の健康や暮らしの役に立つ情報を発信中。「症状別病気解説」をはじめとして、特集記事や家族で楽しめる動画など、さまざまなコンテンツを展開しています。

- 寄付のお願い

- English

-

2023.05.31

変形性股関節症

hip osteoarthritis

解説:石田 崇 (横浜市南部病院 整形外科副部長・人工関節センター長)

変形性股関節症はこんな病気

変形性股関節症は何らかの原因で関節軟骨が摩耗して変性し、股関節が変形する病気です。

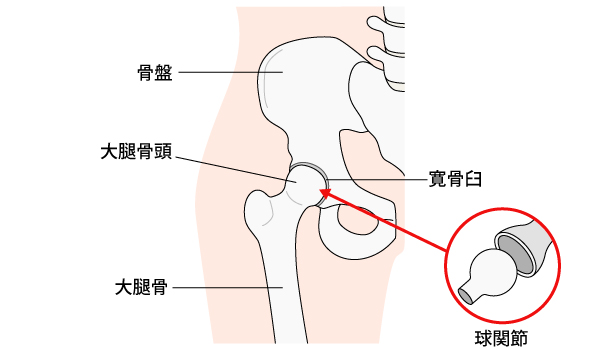

股関節は、寛骨臼(かんこつきゅう)と呼ばれる骨盤の受け皿の部分と、大腿骨頭と呼ばれる大腿骨の球の部分から成る、いわゆる球関節(きゅうかんせつ)です。正常な股関節は、寛骨臼も大腿骨頭も表面は関節軟骨というクッションで覆われており、痛みなく滑らかに関節を動かすことができます。しかし変形性股関節症になると、股関節に痛みが生じたり、動かしにくくなったりします。

変形性股関節症には、加齢や関節の使い過ぎなどによって起こる「一次性変形性股関節症」と、生まれつき寛骨臼の受け皿が浅いこと(寛骨臼形成不全)が原因で起こる「二次性変形性股関節症」があります。寛骨臼が浅いと大腿骨頭を十分に覆うことができないため、関節軟骨の狭い範囲に負担が集中し、変形が進行しやすくなります。

欧米では一次性が大半を占め、日本では二次性が多いという特徴がありましたが、最近は日本でも一次性が増えています。

変形性股関節症の症状

変形性股関節症の主な症状は、股関節の痛みと動きの制限です。初期のうちは、歩き始めや立ち上がりの際にのみ痛みを感じますが、進行すると痛みが強くなり、安静時にも痛みを感じることがあります。

歩行時の痛みが強くなると、ひきずり足歩行(跛行)になります。また、股関節が固くなり、足の爪切りや靴下を履くことが難しくなってきます。変形が進行すると、変形した側の脚の長さが短くなり、左右の脚の長さが違ってくることもあります。

変形性股関節症の検査・診断

まず問診と診察を行ない、痛みの程度、日常生活動作の制限、股関節の動き、左右の脚の長さの違い、歩き方などを確認します。

変形性股関節症の可能性がある場合は、X線検査を行ないます。X線検査では、関節軟骨の摩耗や股関節の変形の程度、変形性股関節症の進行度(病期)が分かります。X線検査では分からない細かい部分を確認するために、必要に応じてCTやMRI検査を行なうこともあります。

変形性股関節症の治療法

治療は「保存療法」と「手術療法」の2つに分けられます。

まずは、日常生活指導、運動療法、薬物療法などの保存療法(手術以外の治療方法)を行ないます。股関節の変形が進行し、保存療法を行なっても痛みが軽減せず、日常生活に支障が出るようであれば、手術療法を検討します。

代表的な手術は、「骨切り(こつきり)術」と「人工股関節置換術」です。どの手術を行なうかは、症状や変形の程度、年齢などを考慮して決定します。

年齢が比較的若く、軟骨が残っている初期のうちであれば、骨切り術の適応となります。骨切り術とは、骨盤または大腿骨を切って骨の位置関係を変え、関節の適合性を改善する手術です。患者さん自身の関節を温存できるという利点はありますが、骨切りした骨が癒合する(つながる)まで時間がかかるため、入院期間は長くなります。

変形が進行していれば人工股関節置換術の適応となります。人工股関節置換術とは、傷んで変形した股関節を人工の関節に置き換える手術です。人工関節の表面は滑らかで神経もないため、この手術を受けることによって関節は滑らかに動くようになり、痛みもほとんど感じなくなります。

人工股関節置換術の方が骨切り術よりも入院期間が短く、早期の社会復帰が可能です。最近は人工股関節の耐用年数が延びたため、年齢が若くても人工股関節置換術を選択する患者さんが増えています。

変形性股関節症は、進行の程度によって前股関節症・初期股関節症・進行期股関節症・末期股関節症の4つの病期に分類できます。

前股関節症は、股関節にわずかな異常がみられますが、関節軟骨はほぼ正常な状態です。初期股関節症になると、関節軟骨が少し摩耗してきます。進行期股関節症になると、関節軟骨がかなり摩耗し、痛みが強くなってきます。末期股関節症では、関節軟骨がほとんど消失し、寛骨臼と大腿骨頭の骨同士が直接接触するため、激しい痛みによって日常生活にも支障が出るようになります。

いったん摩耗した関節軟骨は、元には戻りません。股関節に痛みを感じたら、早めに専門医に相談することをお勧めします。早期に関節の状態を確認できれば、手術をせずに痛みを軽減したり、進行を食い止めたりすることができるかもしれません。まずは専門医にしっかり診断してもらうことが大切です。

変形性股関節症の進行を予防するためには、股関節への過度な負担を減らすことです。

体重が重いと股関節の負担は大きくなります。肥満傾向の人は食生活の見直しが必要です。食べ過ぎないように注意し、栄養バランスのよい食事によって、肥満を改善しましょう。

また、畳、布団、和式トイレなど和式の生活は股関節に負担がかかります。なるべく椅子、ベッド、洋式トイレなど洋式の生活にしましょう。

股関節周りの筋肉を鍛えるトレーニングや、股関節が固くならないようにストレッチをすることも効果的です。ただし、激しい運動をしてしまうと、かえって股関節を傷めてしまうこともありますので、無理のない範囲で運動するようにしましょう。股関節への負担が少なく、股関節周りの筋肉を鍛えることができる水中ウォーキングはお勧めです。

解説:石田 崇

横浜市南部病院

整形外科副部長・人工関節センター長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

施設と拠点

施設と拠点 お知らせ

お知らせ

済生会共同治験ネットワーク

済生会共同治験ネットワーク この人

この人 済生春秋

済生春秋 薬剤師が教える薬のキホン

薬剤師が教える薬のキホン いまいみさの魔法のおりがみ

いまいみさの魔法のおりがみ

済生会保健・医療・福祉総合研究所

済生会保健・医療・福祉総合研究所