- 済生会の理念

済生会の理念

済生会の理念済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立しました。100年以上にわたる活動をふまえ、日本最大の社会福祉法人として全職員約64,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

- 事業内容

事業内容

事業内容済生会は、405施設・437事業を運営し、66,000人が働く、日本最大の社会福祉法人です。全国の施設が連携し、ソーシャルインクルージョンの推進、最新の医療による地域貢献、医療と福祉のシームレスなサービス提供などに取り組んでいます。

- 施設と拠点

- 症状別病気解説

症状別病気解説

症状別病気解説主な症状やからだの部位・特徴、キーワード、病名から病気を調べることができます。症状ごとにその原因やメカニズム、関連する病気などを紹介し、それぞれの病気について早期発見のポイント、予防の基礎知識などを専門医が解説します。

- お知らせ

- 採用情報

採用情報

採用情報全国の済生会では初期臨床研修医・専攻医・常勤医師、看護師、専門職、事務職や看護学生を募集しています。医療・保健・福祉にかかわる幅広い領域において、地域に密着した現場で活躍できます。

- トピックス

トピックス

トピックス一般の方の心身の健康や暮らしの役に立つ情報を発信中。「症状別病気解説」をはじめとして、特集記事や家族で楽しめる動画など、さまざまなコンテンツを展開しています。

- 寄付のお願い

- English

-

2018.01.10

膝靭帯損傷

ligament injury of the knee

解説:進 訓央 (済生会八幡総合病院 整形外科部長)

膝靭帯損傷はこんな病気

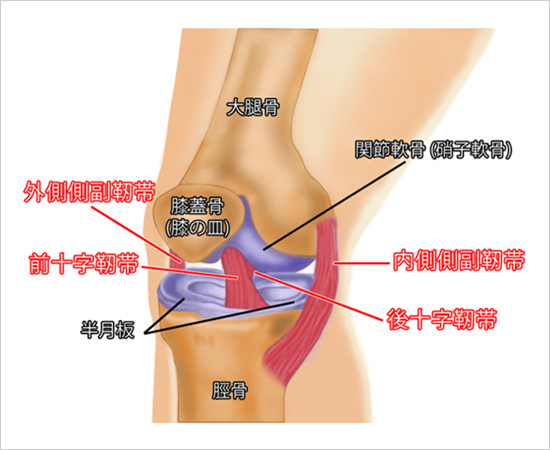

膝関節は、前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯の4本と2種類の軟骨(骨の表面のツルツルした硝子軟骨、クッションの役割がある半月板)により構成されています(図1)。上記4本の靭帯損傷はスポーツや外傷など、膝に強い力がかかった場合に起こり、その力の方向によって損傷する靭帯が異なります。

膝関節の構造(右足)

一般的には膝の外反強制(脛<すね>を無理に外側に向けられる)により、内側側副靭帯損傷が、内反強制(脛を無理に内側に向けられる)により外側側副靭帯が損傷します。直接接触による脛の外反強制や、ジャンプの着地時にねじれが加わったりすることで前十字靭帯損傷が、脛にかかる無理な後方への力(交通事故でダッシュボードに脛が当たった場合など)で後十字靭帯損傷が生じます。最も頻度が高いのは内側側副靭帯損傷であり、外側側副靭帯単独損傷は非常にまれです。力の程度によっては複数の靭帯、半月板に損傷が及ぶこともあります。

症状は膝関節の強い痛み、腫れ、歩行困難などで、病院の検査では関節穿刺(せんし)※により血液が出てくることが多く、MRIで靭帯損傷、骨折、半月板損傷などを判断します。膝へ負荷をかけた状態でのX線(ストレス撮影)や、特殊な機械で靭帯の損傷程度を確認する場合もあります。

治療は、内外側側副靭帯損傷、後十字靭帯損傷では装具やギプス固定などで保存的に経過をみることが多く、前十字靭帯損傷の場合は、膝の安定性が特に重要なため、靭帯再建術を選択することが多いです。膝の前十字靭帯損傷で手術をしたスポーツ選手の話などを、一度は聞かれたことがあるのではないでしょうか。具体的には関節鏡を用いながら、半腱様筋腱(大腿後面の内側にある筋肉の腱)や膝蓋腱(膝蓋骨から脛骨上端部につく腱)などの自家組織を用いて再建します。術後は半年程度のリハビリを行ない、徐々にスポーツ復帰を目指していきます。

※関節穿刺: 関節内に注射針を刺し、関節液の一部採取や除去、または関節に直接薬液を投与するなどの一連の行為

早期発見のポイント

スポーツや外傷などによる、膝関節の強い痛みや腫れがみられる場合には、靭帯損傷もしくは関節内骨折の疑いがあります。整形外科などを受診しX線撮影、MRI、CTなどを受けることをお勧めします。

予防の基礎知識

スポーツの場合は、ストレッチなどによる全身の柔軟性の改善や維持、膝関節を伸ばす大腿四頭筋を鍛えることで膝関節を安定させることが重要です。過去に靭帯損傷の経験がある方は、再発予防のためにアスレチックトレーナー※による関節や全身の運動の再教育、必要に応じてはサポーター、テーピングなども重要となります。膝への負担を少なくして効率よく全身の筋力を鍛える運動としてプール内歩行がお勧めです。

※アスレチックトレーナー: 日本体育協会等の民間団体が認定する資格で、競技者の健康管理、スポーツ障害・外傷の予防、応急処置、リハビリテーション、体力トレーニング、コンディショニングなどの指導を行なう人

解説:進 訓央

済生会八幡総合病院

整形外科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

施設と拠点

施設と拠点 お知らせ

お知らせ

済生会共同治験ネットワーク

済生会共同治験ネットワーク この人

この人 済生春秋

済生春秋 薬剤師が教える薬のキホン

薬剤師が教える薬のキホン いまいみさの魔法のおりがみ

いまいみさの魔法のおりがみ

済生会保健・医療・福祉総合研究所

済生会保健・医療・福祉総合研究所