文部科学省が2024年に発表した調査によると、裸眼視力が1.0未満の子どもは小学生でも約30%。中学生、高校生ではさらに多くなります。スマホやタブレットを日常的に使用するようになったことも、大きな要因のひとつといわれています。子どもたちの視力が低下する原因と対策を、香川県済生会病院眼科部長の杉田江妙子先生に教えてもらいました。

「子どもの視力低下」、実際のところどうですか?

●裸眼視力1.0未満の子どもが年々増加中

子どもたちの視力が低下している現状は、文部科学省が毎年実施する「学校保健統計調査」※1のデータでよくわかります。裸眼視力1.0未満の子どもの割合は年を追うごとに増加しており、2024年の結果を見ると、10年前と比較して小学生30.1%→36.8%、中学生53.0%→60.6%、高校生62.8%→71.6%と、どの年代でも約7~9%増加しています。

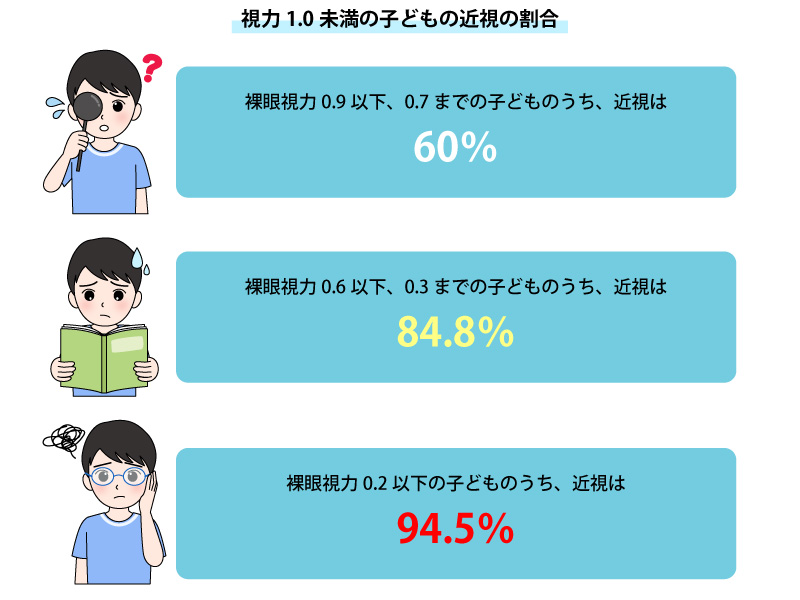

加えて視力低下の原因は、「近視」が大きな割合を占めることがわかっています。文部科学省が発表した2023年度の「近視実態調査解析結果」※2に、視力1.0未満と近視の割合を調べたデータがあります。それによると、裸眼視力が0.9以下0.7までの子どもの60%、0.6以下0.3までの子どもの84.8%、0.2以下の子どものなんと94.5%が近視という結果が出ています。また、2022年日本眼科医会の調査※3でも、裸眼視力1.0未満の児童生徒の8〜9割が近視であったと報告されています。

出典

※1 文部科学省「令和6年度学校保健統計調査(年齢別/都市階級別/設置者別疾病・異常被患率等)」

※2 文部科学省「令和5年度 児童生徒の近視実態調査解析結果報告書」

※3宮浦徹、宇津見義一、柏井真理子、他:

●なぜ「近視」になってしまうの?

子どもたちの視力低下の原因の大部分を占める“近視”とは、「

近視が起こる原因には、“環境”によるものと“遺伝”によるものがあると考えられています。

まず、環境要因としては、屋外で過ごす時間が少ないこと、逆に近くを見る時間が長く、対象物との眼との距離が短いことがあげられます。近年は、スマートフォンや携帯ゲーム機、タブレットなどが広く普及し、子どもたちが眼のすぐ近くで画面を見る場面が増えているので、そういった生活習慣の変化も大きな要因でしょう。

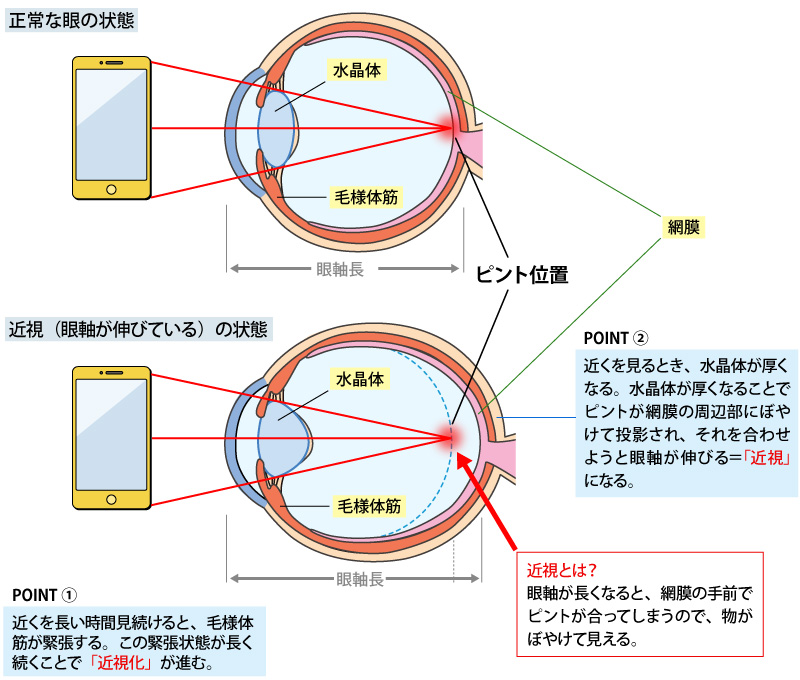

近くを見るとき、眼の「水晶体」は厚くなります。近くばかりを見ることが続くと、水晶体の厚みを変えてピントを合わせる役割をもつ「毛様体筋」が緊張します。この緊張が続くと水晶体が厚いままになってピントが合いにくくなり、「近視化」が進むことがあります。また、水晶体の厚みが増すことでピントが網膜にぼやけた状態で投影されてしまうことで、ピントを合わせようと眼軸が伸びてしまい、近視になるともいわれています。今までにわかっていることとして、6〜7歳頃の小児は近視があってもなくても眼軸が伸びやすい状態です。これは成長期が関連することなのかもしれませんが、なぜかはわかっていません。その後、年齢とともに眼軸の伸び率は緩やかになっていきます。

ゲームなどをして家で過ごす子どもが増え、屋外で過ごす時間が減ると、自然光による眼軸の伸びを抑制する作用が弱まるともいわれています。2020年頃から新型コロナウイルス感染症が流行し、

遺伝要因では、先ほどご紹介した「近視実態調査解析結果」でこんなデータが出ています。どちらか一方の親が近視の場合、両親ともに近視ではない場合と比べ、近視発症との関連性が高く、また、両親ともに近視の場合は、その子どもの近視の進み方が早いようです。環境要因とのつながりもあり、両親とも近視であっても、子どもが屋外活動を行なうことで近視発症のリスクを下げられるという報告もあります。

●学習や将来の健康にもデメリット?

近視の症状があるのに適切な眼鏡を使用していないと、遠くのものが見えにくいために十分に状況を把握できず、情報を得る機会を失ってしまいます。人は目から80〜90%の情報を得ているといわれますから、学習やスポーツ、コミュニケーションなど、さまざまな面に支障を及ぼす可能性があります。さらにそうした支障がもとで、子どもたちの「自尊心の低下」が引き起こされてしまう心配も見過ごせません。

●強度近視が引き起こす危険性

近視がもたらす病気のリスクにも注意が必要です。治療や対策をしないまま近視が進行すると、より近視の度合いの上がった「強度近視」になる場合があります。

強度近視では、眼球の奥行き(眼球の前後の長さのこと。「眼軸長」とも呼びます)が異常に長くなってしまうことがありますが、そうなると眼の奥にある組織にも影響が出て、視力低下以外の病気を発症するリスクが高くなります。

例えば、強度近視の場合、正常視力に比べて、網膜剥離を発病する危険性が13倍、緑内障を発病する危険性が3倍、近視性黄斑症を発病する危険性が845倍にもなるといわれています。子ども時代の日常生活はもちろんのこと、大人になってから病気になるリスクを減らすためにも、適切な眼鏡やコンタクトを使用するなど、視力低下を放置しないで対策を取ることが大切です。

近視を防ぐ5つの生活習慣

●子どもが「よく見えていないかも」と感じたら?

自宅や学校での子どもたちの行動や様子から、視力低下の初期サインを見つけられる場合があります。例えば、黒板の文字を見えにくそうにしている、グラウンドの反対側など遠くにあるものを見るときに目を細めている、テレビや本などの「見たいもの」があるとそばまで近づいて見ているなどです。

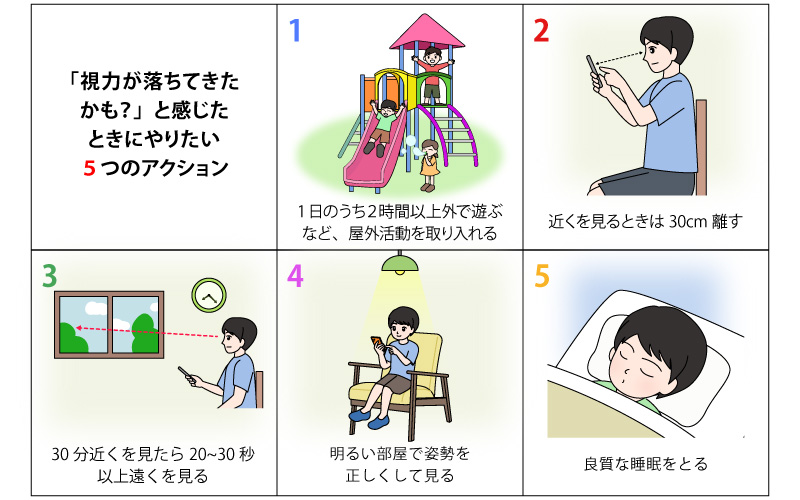

そうした様子に気がついたら、日常生活で次のような行動を意識すると視力低下を防ぐことができます。大人にも効果がありますから、一緒に意識しながら声をかけるなど、毎日の習慣にしていくといいでしょう。

●スマホ、タブレットの正しい使い方って?

スマホやタブレットの使い方は、視力低下を防ぐという観点からも、家族や学校の中で使用ルールを決めておくとよいでしょう。集中するとつい近くで見てしまいますが、20cm未満の距離で見ると近視のリスクが1.2倍に高まります。30cm離して、良い姿勢で見ることが大切です。

また、寝転がって見ることは、スマホやタブレットなどと目からの距離を十分にとることが難

また、勉強用と娯楽用のタブレットがありますが、目の負担に差はありません。ただし、娯楽用で見ていると時間を忘れて長時間見続けてしまう場合があるので注意が必要です。

気になる症状があるときは迷わず眼科へ

●低年齢から早めの眼科受診がおすすめ

視力低下などの問題があっても、児童生徒は眼科を受診しないまま過ごしてしまっていることが多いようです。視力不良の原因は近視の割合が高いですが、ほかの目の病気が隠れている場合もあります。要受診と診断されたら、なるべく早く眼科を受診していただくことをおすすめします。

最近では、自費診療ではありますが、近視進行抑制治療という治療方法が受けられるようになってきています。近視の進行抑制に効果のある目薬や専用の眼鏡、コンタクトレンズを使う治療です。出来るだけ低年齢から、そして早期から適切な指導を受けるためにも、早めに眼科を受診しましょう。

●眼鏡やコンタクト選びは眼科医の指導を守って

子どもが眼鏡やコンタクトを使いはじめる時期や、使うかどうかの判断基準に迷う親御さんは多くいらっしゃいます。基準としては、学校で黒板の文字が見えにくくなってきたら、眼鏡をかけはじめる必要があると考えてよいでしょう。

視力が0.2以下になると、前の席にいても黒板の文字は見えにくくなります。視力が0.9〜0.3の場合、後ろの方の席でもほぼ読めますが、近視のはじまりであることが多いようです。

また、コンタクトレンズを使用する場合は、医療機器ですから正しい自己管理が必要です。管理が出来ると判断された場合にのみ処方されます。コンタクトレンズの種類に合った装用時間やケア、保存方法などがあります。間違った使用によって失明につながる病気になることがありますので、眼科医の指導を守る事が重要です。

●子どもの視力3つのQ&A

Q.

子どもの場合、低下した視力が自然回復する可能性はありますか?

A.

裸眼視力はその時々で多少は変わるものです。近くを見すぎたあと、一時的に遠くが見えにくくなることもあります。この場合は、生活習慣を改めることで改善することがあります。

Q.

視力低下のサインがあっても子どもが自覚していない場合、どのように受診を勧めれば良いですか?

A.

子どもたちは、見えにくいと感じていても自分からは言い出さなかったり、見えているふりをしてしまったり、視力低下そのものやその原因となる生活習慣に自分では気づかないことも多いようです。「黒板の文字が見えにくいことはない?」と聞いてみてください。

Q.

子どもでもレーシックを利用できますか?

A.

日本眼科学会のガイドラインでは、レーシックの適応は18歳以上とされています。18歳未満は眼球の成長が続いており、近視や乱視の状態が安定しておらず、安全性も確立されていないため手術が行なわれていません。

ご家庭や学校で子どもたちの様子を目にする皆さんは、学校検診の結果はもちろんのこと、子どもたちの普段の様子を観察したり、違和感を感じたりするようなことがあれば声をかけながら、子どもたちに「視力低下」が起こっていないか気にかけておきましょう。

解説:杉田江妙子先生

香川県済生会病院

眼科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

病気解説特集

- 脳梗塞を心臓外科手術で予防する ウルフ-オオツカ法 2025.12.04

- 体を大切にすることは、未来を大切にすること。 「プレコンセプションケア」を知っていますか? 2025.11.19

- スマホ世代の子どもたちが危ない!? 「子どもの視力低下」を防ぐには? 2025.10.24

- 飲み込みづらい? 食べこぼしが増えた? それって「オーラルフレイル」かも!? 2025.09.25

- 日本人が最も多くかかる「大腸がん」は早期発見がカギ。大腸がん検診の“今” 2025.08.19

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス